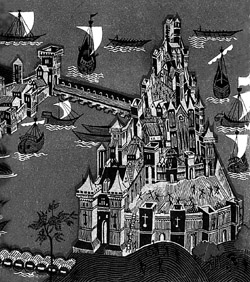

С карты мира исчезает Византия — падение Константинополя

Для православного мира падение империи имело особое значение, ведь Константинополь-Цареград был столицей, духовным центром восточного христианства. Многие народы были окрещены миссионерами Цареграда; множество национальных церквей возникло на территории Византийской империи и подчинялось патриаршей кафедре. Влияние Цареграда на славянские церкви было всегда заметно; он был мерилом, законодателем православной жизни, тем более, что авторитет Константинопольского патриарха опирался на армию государства. С начала II тысячелетия начинается постепенный упадок империи, уменьшаются ее территория и влияние. Ситуация радикально ухудшилась, когда на исторической арене появились агрессивные и воинственные турки- сельджуки, а потом и турки-османы.

ПОИСКИ СОЮЗНИКОВ — УНИЯ С ЗАПАДНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

Выдающийся украинский востоковед Агатангел Крымский сообщает, что, начиная с Х века, греки называли Константинополь «Истамболи» или «Истанбул», от греческого «Город». А «Цареградом» его именовали славянские летописцы. В войнах ХIV — ХV веков с турками-османами Византийская империя постепенно теряла свои владения. К середине XV века ее территория уменьшилась до размеров столицы — Константинополя и нескольких городков во Фракии и на Пелопоннесе. Ресурсы Города были исчерпаны; содержать большую армию стало невозможно. Собственно, это была уже не империя, а так называемая «деспотия» (удел).

В этих обстоятельствах последние византийские императоры вынуждены были обратиться за помощью к католическому Западу (на православные государства рассчитывать было трудно: до Москвы далеко, да и монгольское иго не было окончательно свергнуто; Болгария и Сербия находились под властью османов). Сплотить католические страны для антитурецкого «крестового похода» мог только Римский папа. Папы не уклонялись от переговоров о помощи, но ставили условием объединение Церкви, расколовшейся в 1054 году на католиков и православных. Переговоры велись годами, в итоге цареградский двор решил участвовать в объединительном соборе в Феррари, а потом во Флоренции (1437 — 1439), организованном папой Евгением IV. На соборе присутствовали византийский император Иоанн Палеолог, цареградский патриарх Иосиф II, представители других восточных патриархатов. После многомесячных дискуссий Уния между Римом и Восточными церквями была подписана, а военная помощь обещана.

Дома, на Востоке, император и патриарх столкнулись с ожесточенным неприятием Унии со стороны духовенства, монашества и народа. Но выхода не было. И в 1452 году, несмотря на бешеное сопротивление, на службе Божьей в храме Святой Софии в присутствии императора Константина ХI была провозглашена Уния, а в диптихе упомянут Римский папа Николай V. Жители Цареграда восприняли это как осквернение храма и ересь и перестали ходить в Святую Софию. На улицах Константинополя звучала формула, озвученная адмиралом флота Лукой Нотарасом: «Лучше турецкий тюрбан, чем папская тиара!»

МЕХМЕД II ЗАВОЕВАТЕЛЬ

Властителем Турции был энергичный, жестокий и амбициозный молодой султан Мехмед II (Мухаммед), мать которого, по преданию, была христианской принцессой. Он получил хорошее образование; знал или понимал пять языков и гордился, что может разговаривать со своими подданными на их языках; занимался популярной тогда астрологией, имел немалые познания в математике.

Несмотря на предписания Корана, султан весьма любил итальянскую живопись и приглашал к себе известных художников, которым иногда оказывал необычные услуги. Так, чтобы дать известному итальянскому художнику Джентиле Беллини (который написал несколько портретов молодого сутана) возможность лучше изучить человеческое телосложение, Мехмед приказал отрезать голову молодому рабу. Вообще, во дворце султана кровь лилась, как на поле битвы — таковы были его несдержанность, темперамент и ярость. Заняв трон, Мехмед начал с того, что убил всех младших братьев — чтобы избавиться в будущем от претендентов на трон.

Султан сопровождал своего отца Мурада II во время походов; война вскоре стала главным делом его жизни. В целом Мехмед II завоевал две империи, 12 королевств и 200 городов! В отношениях с Константином ХI Мехмед сначала демонстрировал умеренность, подписав с ним мирное соглашение. Но честолюбивая мечта — завоевание Великого Города — постоянно влекла его. И вступив в 20-летнем возрасте на трон (1451 г.), султан сразу начал готовиться к войне. На противоположном от Константинополя берегу Босфора османы построили крепость «Богаз кесен», которая заблокировала доставку грекам продовольствия с берегов Черного моря. Были изготовлены десятки больших пороховых пушек; накоплены большие запасы пороха. В состав армии входили не только турки, но и греки, итальянцы, сербы, боснийцы, чехи... Современники событий, а также историки расходятся в оценках ее численности, называя цифры от 200 до 400 тысяч солдат. Флот турок насчитывал 80 военных и 300 грузовых судов.

Что мог противопоставить этой мощи Цареград, население которого в то время уменьшилось до 60 — 70 тысяч жителей? Город защищали около 9 тысяч солдат, среди них — 3000 «латынников» (как их тогда называли) из Западной Европы (в основном генуэзцев, венецианцев, каталонцев), профессиональных воинов; все прочие защитники — горожане, ополченцы, монахи. Во главе обороны стал сам император Константин ХI (1403 — 1453), последний представитель династии Палеологов, которая царствовала в Византии почти 200 лет. Морскими силами руководил опытный кондотьер-генуэзец Джованни Джустиниани. Бухту Золотой Рог защищала гигантская цепь и 26 греческих кораблей. Силы сторон были трагически неравными.

В начале 1453 года войско султана начало блокаду Константинополя. Султан передал Константину предложение сдать город и гарантировал ему жизнь и сохранность имущества. В случае отказа обещал безжалостное разграбление города, смерть его защитникам и неволю жителям. Император отклонил эти предложения.

ОСАДА

Город Константинополь тогда напоминал треугольник, две стороны которого образовывали Мраморное море и бухта Золотой Рог, а третья была сухопутной. С моря город считался недоступным; сухопутная западная сторона треугольника длиной приблизительно 10 км защищалась тысячелетними двойными крепостными каменными стенами и рвом глубиной более 30 метров. Свою атаку турки-османы, не очень хорошие моряки, решили начать с суши.

5 апреля 1453 года началась почти двухмесячная осада. Турки пытались делать подкопы, засыпали ров бочками, деревьями, камнями, землей, а также своими телами, методично обстреливали крепостные стены. Сравнительно новое тогда пороховое оружие здесь причудливо смешалось со старинным — огонь, дым, выстрелы пороховых пушек, тучи стрел и метательных копий. Кроме пушек использовались также катапульты. А вскоре задействовали еще гигантскую передвижную осадную деревянную башню, вооруженную мортирами и обшитую тройным слоем бычьей кожи; ее использовали также для наведения перекидных мостов и подвоза амуниции, камней, солдат и обслуги.

Греки сначала вели себя довольно активно и делали многочисленные вылазки за стены города, но, убедившись в многократном численном преимуществе противника, впредь ограничивались защитой стен; тем более, что у них были недостаточные запасы пороха. Император Константин дни и ночи проводил на каменных стенах — руководил обороной, поднимал дух, принимал стратегические решения.

Через две недели турки убедились, что стены выдерживают обстрелы, что вырытые подкопы греки заваливают, а засыпанный днем ров регулярно расчищают ночью. Поэтому султан решил атаковать и 18 апреля состоялся первый штурм Города. Обороняющиеся отчаянно защищались и отразили атаку.

20 апреля к Константинополю подошло четыре больших корабля. Это была та помощь от государств Запада, которую смог выслать Римский папа в обмен на Унию. Всеевропейский крестовый поход поднять не удалось. Генуэзские галеры были большие, хорошо вооруженные; они везли несколько сотен опытных, тяжело вооруженных воинов, а также зерно, масло, другие продукты. Но это была только капля в море по сравнению с силами Мехмеда. Галеры ожидала сложная и угрожающая ситуация — город был в осаде с суши и с моря, а около входа в бухту Золотой Рог находились сотни турецких кораблей. Но опытные генуэзские моряки бесстрашно вступили в неравный морской бой. Турки не сумели остановить хитроумных и отчаянных генуэзцев, намного более опытных моряков. Корабли прошли, как «прорезали», турецкий морской заслон и вошли в бухту Золотой Рог (греки на это время опустили тяжелую цепь, перегораживавшую бухту). За морским боем наблюдали сотни тысяч людей на берегах Босфора, то есть на берегах Европы и Азии. Сам султан, верхом на коне, стоял на высоком выступе берега и ждал гибели дерзких неверных. Тщетно!

Между тем султану стало известно от предателя-грека, что защитные каменные стены города, выходившие на бухту, были сравнительно слабыми и не очень тщательно оборонялись. И он решил любой ценой передислоцировать часть своего боевого флота в бухту — чтобы атаковать оттуда крепостные каменные стены. Ибо, несмотря на неравные силы, осада затягивалась, а султан уже было подумывал покинуть упрямый Город. Но как же попасть в бухту?

ХИТРОСТЬ

Султан придумал почти сказочный план — переместить по суше (!) легкие корабли и амуницию с Босфора на левый берег Золотого Рога выше устья, в то место, где бухта не защищалась. Берег бухты был здесь крутой, неровный, заросший кустами. Ночью турки расчистили дорогу вдоль бухты, покрыли ее крепкими деревянными платформами, смазанными маслом и овечьим жиром, и — потянули по ним 70 легких галер и бригантин. Да еще и под парусами — как раз дул попутный ветер. Всего за одну ночь турецкий флот выполз из воды на берег, медленно прошел равнину и снова оказался в Золотой Бухте выше укреплений и мощных кораблей защитников.

Это был страшный сюрприз для греков. Турки сразу же начали наводить с галер мост через бухту, с близкого расстояния обстреливать укрепления и готовиться к генеральному штурму. Все попытки греков сжечь ночью флот или же наведенный мост закончились неудачей и гибелью лучших отрядов волонтеров. Однако Город все еще упрямо держался. Мехмед II еще раз пошел на переговоры и предложил Константину либо выплатить дань в 100 тысяч золотых, либо покинуть город вместе со всеми его жителями. Император не согласился на бесчестие, тем более, что у него не было денег на дань. Хотя число защитников катастрофически уменьшалось, одновременные атаки с моря и суши истощали их, а каменные стены и башни страдали от обстрелов. Перед последним штурмом, обращаясь к войскам, Мехмед II пообещал каждому двойную плату, тем, кто погибнет — небесные наслаждения, предателям — страшную кару. Султан, в частности, сказал: «Город и здания — мои. Вам отдаю всех пленных, все сокровища города — будьте богаты и счастливы». В лагере мусульман царило экзальтированное настроение.

В Константинополе была совсем другая атмосфера. По городу прошла мрачная процессия с знаменитой иконой чудотворной Влахернской Божьей Матери-Заступницы. Греки скорбно оплакивали свои грехи; многие обвиняли императора, который не захотел вовремя капитулировать. Готовились к худшему. Вечером 28 мая все верные соратники императора — православные и католики — были приглашены во дворец, где Константин произнес речь, которая фактически стала некрологом Римской империи. Он, однако, просил, приказывал, заклинал, хотя было очевидно — надежды нет. Ночью император с небольшим сопровождением пошел в храм Святой Софии (через несколько часов храм будет превращен в мечеть), где помолился, набожно причастился и попросил прощения у окружающих его людей. А потом, еще рано утром, сел на коня и поехал на крепостные стены.

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ «ВТОРОГО РИМА»

На рассвете 29 мая турки начали непрерывно атаковать укрепление вдоль Золотого Рога и с суши. Особенно отличилась гвардия турок — янычары. В бухте Золотой Рог турецкие корабли подплыли под самые стены и приставили к ним высокие лестницы; тысячи нападающих бросились на стены. С другой стороны города гигантская пушка наконец пробила пролом в стене неподалеку от ворот Св. Романа. Турки прорвались в город также через Фанарские ворота со стороны Золотого Рога. Современники в один голос отмечают храбрость императора Константина, который действовал и как главнокомандующий, и как солдат. Но после захвата турками ворот греки и их союзники начали панически отступать на улицы Города; их преследовали и уничтожали.

Существует несколько версий гибели императора Константина. Одни историки утверждают, что он умер от ударов двух янычар, защищая Романские ворота, был затоптан собственными солдатами и завален горой мертвых тел. Упоминают также, что больше всего император боялся попасть в плен и потому снял с себя все императорские регалии. Позже, по приказу победителя Мехмеда, его тело нашли и идентифицировали благодаря красным сапогам, расшитым орлами. Несколько часов продолжались кровопролитные уличные бои, потом сопротивление прекратилось — город пал. Несколько сотен латинских защитников города на своих кораблях вышли из гавани и спаслись.

ГОРЕ ПОБЕЖДЕННЫМ!

Султан Мехмед II, как и обещал, отдал Город на разграбление своим солдатам: «Тех, кто просил милости, турки брали в плен, в рабство, а их имущество растягивали. Людей с оружием в руках убивали». Тысячи жителей — женщины, дети, старики и больные — спрятались в огромной Святой Софии. Все они ждали чуда — распространялись слухи, что над Софией должен появиться ангел с мечом и истребить супостатов. Чуда не произошло. В храм ворвались победители. Они не убивали людей: молодые, красивые, сильные и богато одетые люди, а также дети стали главной добычей османов. Детей отрывали от матерей, с монахинь срывали одежду, разлучали супругов, издевались над стариками. То же творилось в других церквях, монастырях, дворцах, домах. Ни возраст, ни высокий сан не были защитой.

Погибали не только люди. Уничтожались старинные иконы, переплавлялось на золото и серебро драгоценное убранство храма, срывались оклады с икон, раздирались в клочья расшитые золотом и серебром ризы. Разграблены и сожжены были также бесценные библиотеки древнего Цареграда. Известно, что погибло 120 тысяч рукописей, уникальные собрания авторов античной Греции и первых веков христианства. Византийский историк Дука написал: «Город лежал опустошенный, мертвый, голый, безмолвный, бесформенный и уродливый». Нельзя не вспомнить латинское: «Так проходит мировая слава!».

Через восемь часов после захвата Города туда торжественно въехал султан Мехмед II. У главного входа в Святую Софию он сошел с коня и вошел в храм. Некоторые историки пишут, что он въехал в храм на коне. Султан приказал превратить Софию в мечеть. Богатое христианское убранство было снято и разграблено солдатами, кресты сброшены наземь, а стены, покрытые роскошными мозаиками VI века, «очищены» или (к счастью) забелены. И уже в следующую пятницу муэдзин призвал правоверных к молитве... А в следующие годы Мехмед и его преемники построили в Городе множество прекрасных мечетей, моделью для которых стала Святая София.

После падения Константинополя многие ученые греки нашли пристанище в католическом Риме, куда они привезли свою утонченную восточную культуру и образованность. В Риме спаслись и последние Палеологи, родственники Константина ХI. Оттуда, из католического Рима племянница погибшего императора София (Зоя) Палеолог вышла замуж за Великого князя Московского Ивана III. Завоевав Константинополь, султан Мухаммед взял себе титул «кейсара» (цезаря) — наследника Рима и Византийской империи. Западную и Восточную Европу ожидали столетия кровопролитных войн с Портой.

ЭПИЛОГ — ДЕЛА ЦЕРКОВНЫЕ

Падение Цареграда оказало существенное влияние на дальнейшую историю православного мира и, в частности, на судьбу Киевской митрополии. Во Вселенском православии начали набирать силу процессы децентрализации — все больше церквей становилось независимыми и все меньше они считались с тем, что до сих пор называется «Полнотой Православия». Фактически, каждая церковь руководствуется сегодня своими собственными правилами церковной жизни. Примером, в частности, является нежелание церквей собраться на очередной (после 787 года!) Вселенский собор для выработки общих решений.

Как известно, в 1965 году, после встречи в Иерусалиме Константинопольского патриарха Атенагора I и Римского папы Павла VI, в храмах были торжественно сняты взаимные анафемы, наложенные в 1054 году во время Великого раскола. Казалось бы, это событие должно уладить недоразумения между Католической и Православной церквями. Но где там! Взаимное снятие анафем осталось едва ли не личным делом Цареградского патриарха...

Московия восприняла катастрофу 1453 года как знак того, что всемирная миссия православной Византии переходит к Кремлю. В известной богословской теории «Москва — Третий Рим», предложенной старцем Псковского монастыря Филофеем, речь идет не только о том, что «Два Рима пали, а третий («Великая новая Россия») стоит». Главная мысль ее в том, что «Четвертому не бывать» и что царь Московии последний и единственный... Некоторые российские ученые именно в этой теории видят истоки русского мессианства и империализма. В любом случае, со времени победы Мехмеда Московская патриархия, вопреки постановлениям Второго Вселенского собора, начала сознательно и планомерно добиваться первенства в мировом православии.

Еще до падения Цареграда Москва воспользовалась его слабостью и самоуправно образовала независимую от матери-церкви Московскую митрополию (1448 г.). Позже (1589 г.), учитывая тяжелое состояние Вселенского патриархата, страдавшего под властью турок, правительство Бориса Годунова едва ли не силой заставило патриарха Еремию согласиться — несмотря на все каноны и постановления Соборов — на преобразование Московской митрополии в патриархат.

Что касается Украинской церкви, то она существенно пострадала от ослабления влияния Вселенской патриархии. Нет ни малейшего сомнения в том, что Москва никогда бы не осмелилась присвоить Киевскую митрополию (1686 г.) при условии существования на карте мира Византии. «Под Москвой» Киевская митрополия полностью потеряла фактическое самоуправление, которое она имела под омофором Цареградского патриархата. Почти сразу после присоединения Москва начала устранять и запрещать присущие украинской церкви особенности обряда, церковной жизни, иконописи, архитектуры храмов и т.д., которые со стороны Цареграда никогда не вызывали возражений. В конце концов Украинская церковь была русифицирована, что остается чрезвычайно болезненной проблемой и сегодня.

Выпуск газеты №:

№86, (2003)Section

История и Я