Секреты политики от Аристотеля-2

Знаменитый древнегреческий ученый — об устойчивости демократии и этических устоях государства

Продолжение. Начало читайте — «День», № 119-120

3. Аристотель прекрасно понимал, что для обеспечения надлежащей устойчивости государственных институтов особенное — даже исключительное — значение имеет правильный выбор и утверждение адекватных форм собственности. Поэтому Стагирит (так называли великого мыслителя, по месту его рождения — городку Стагир в Северной Греции) уделяет проблемам отношений собственности в обществе пристальное внимание.

Аристотель подчеркивает: «Люди заботятся прежде всего о том, что принадлежит лично им; значительно в меньшей степени они беспокоятся о том, что является общим, или же беспокоятся лишь в той мере, в какой это касается каждого». По мнению великого философа, именно поэтому разные проекты «общности имущества» (и даже общности дружин!), отголоски которых можно найти у многих древнегреческих мыслителей, а также у Платона, неизбежно приведут к расколу общества и к результатам, противоположным ожидаемым (напомним, что к таким выводам выдающийся ученый пришел еще примерно в 340-330 годах до нашей эры). Правда, к «природным» и «узаконенным» формам собственности Стагирит относил и рабство, выдвинув теорию о «первоначальном» преимуществе эллинов («свободных от природы») над «варварами» («рабами от природы»). Справедливость требует не забывать об этом.

«Трудно передать словами, — продолжает Аристотель, — сколько удовольствия есть в осознании того, что есть такие вещи, которые принадлежат тебе, ведь свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно, но заложено в нас самой природой». Но и эти взгляды ученого прекрасно вписываются в его концепцию «государства разумной середины», причем Аристотель подробно объясняет свое мнение.

«Трудно определить при исследовании, — пишет автор «Политики», — кому должна принадлежать верховная власть в государстве: то ли народной массе, или богатым людям, или людям порядочным, или же одному — лучшему из всех, или тирану. Все это, оказывается, очень непросто для решения. Почему же, в самом деле? Разве справедливо будет, если бедные, опираясь на то, что они представляют большинство, начнут делить между собой состояние богатых? Скажут: «Да, справедливо». Потому что верховная власть постановила считать это справедливым. Но что же тогда будет подпадать под понятие крайней несправедливости? Опять же понятно, что когда большинство, взяв на себя все, начнет делить собственность меньшинства, то этим оно погубит государство. Итак, ясно, что подобный закон не может считаться справедливым».

«Более того, — развивает свою мысль Аристотель, — пришлось бы тогда признать справедливым и все действия, совершенные тираном; ведь он совершает насилие, опираясь на свое превосходство, точно так же, как и масса по отношению к богатым людям. Но, возможно, справедливость заключается в том, чтобы властвовало меньшинство, состоящее из богатых? Однако если эти последние начнут действовать таким же образом, то есть станут разворовывать и отбирать имущество у массы, будет ли это справедливым? Очевидно, что такой образ действий является низким и несправедливым». Аристотелева мысль не успокаивается на этих выводах. Философ пишет: «Наверное, кто-то скажет: вообще, недобрым является то, что верховную власть олицетворяет не закон, а человек, душа которого подвергается воздействию страстей. Однако если это закон, но закон олигархический или демократический (напомним: оба эти устройства Аристотель остро критиковал. — И.С.), какая от него будет польза при разрешении упомянутых осложнений?» И Старигит снова утверждается в заключении, что лучшим вариантом является государство «среднего (третьего) пути», или «полития», потому что она обеспечивает необходимый баланс в отношениях между гражданами.

4. Извечный «камень преткновения» в реализации разных проектов «идеального государства» — это, мягко говоря, не лучшие политические обстоятельства, которые как минимум не способствуют воплощению глубоких, прогрессивных и гуманных мыслей философов. В результате все такие проекты просто «повисают в воздухе». Говоря проще, крайне нужен правитель, который согласился бы выполнить подобные чертежи «совершенного государства». Без этого все это — пустая утопия. В частности, и надежды Аристотеля на «политию» — тоже.

Стагирит, похоже, это прекрасно понимал. И поэтому очень интересны строки из «Политики», где Аристотель отмечает: в противовес общепринятой традиции не желать равенства, но стремиться к господству или терпеливо выносить свое подчиненное положение — в противовес этому появился «единый государственный муж», который проявил себя твердым сторонником «среднего» государственного устройства. О ком здесь идет речь? Возможно, о государственном деятеле прошлых времен, который руководил когда-то одним из древнегреческих государств-полисов?

Если внимательно вчитаться в рассуждения Аристотеля, то мы увидим, что он имеет в виду не государя прошлого, а человека современности, которого он явно противопоставляет (во многом) предыдущим правителям. Более того — философ подразумевает, что этот «государственный муж» не когда-то, а прямо сейчас осуществляет гегемонию в целом «греческом мире», а не доминирует только в каком-то отдельно взятом полисе. Далее Аристотель намекает на то, что этот большой государственный муж «дал себя убедить» в том, что целесообразно и разумно ввести на практике это «среднее государственное устройство», о котором мыслитель так много писал.

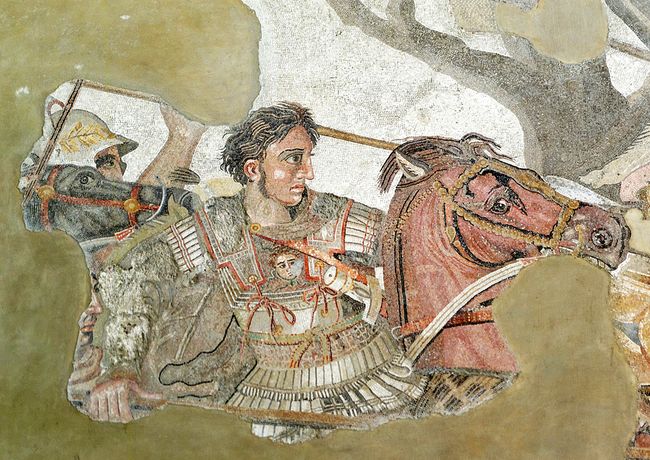

Кем мог быть этот правитель-гегемон? Правдивый ответ: речь идет об Александре Македонском (356-323 гг. до н.э.), легендарного полководца и государственного деятеля, создателя грандиозной «евразийской империи» (от Греции до границ Индии), возможно, первой в истории человечества. Напомним читателю, что Аристотель в течение ряда лет был учителем и наставником Александра (в 343-340 годах до н.э.), преподавал ему основы мудрого государственного управления, основы греческой философии и культуры (начиная от «Илиады» и «Одиссеи» Гомера), а также, вероятно, курс логики, физики, ботаники и психологии (во всех этих областях знаний Стагирит, как известно, был первооткрывателем). Нам не известны в достаточной степени все детали отношений знаменитого философа и великого царя, но, как свидетельствовали современники, Александр усвоил по меньшей мере какую-то часть из того, о чем ему рассказывал великий Учитель (в беседах с окружающими, в частности, со своими полководцами царь часто цитировал Аристотеля и говорил о нем с уважением).

Поэтому можно понять надежды автора «Политики» на то, что великий завоеватель поможет реализовать хотя бы некоторые из его идей (по крайней мере попытается создать какие-то модели «срединного государства» на отвоеванных землях Азии, которые только вошли в состав новообразованной империи; в Греции, как признавал Аристотель, это было гораздо более трудным делом). Здесь, возможно, есть некоторое основание для предположений в рамках так называемой «альтернативной истории»: а что было бы, если бы... Если бы Александр не умер в Вавилоне 10 июня 323 года до н.э. в возрасте всего 33 лет от какой-то непонятной болезни (возможно, тропической лихорадки, малярии, а может, он был отравлен; через год в греческой Халкиде умер и Аристотель) — а жил бы и действовал дальше? Захотел ли бы — и сумел ли бы — Завоеватель Мира осуществить проект Аристотеля? Были бы для этого социальные условия? Но произошло то, что произошло; Империя Александра очень быстро распалась после его смерти. Обратим, кстати, внимание на удивительную эстафету учителей и их учеников в древнегреческую эпоху: Сократ — Платон — Аристотель — Александр Македонский!

5.Будучи, несомненно, сыном своего времени (но, вместе с тем, как человек гениальный, опережая свое время), Стагирит стоял на позициях государственных, отдавая однозначное предпочтение интересам сохранения и развития государства перед интересами конкретной, отдельной личности (вообще-то это вечная проблема политики, этики, общественных наук, более того — повседневной жизни каждого из нас: как перевести этот вопрос из режима жесткой альтернативы «или же» — «или же» в режим гармоничного сочетания «и» — «и»).

Аристотель же, что неудивительно, учитывая бурное, жестокое время, в которое он действовал и жил, категорически утверждал: «Даже если для одного отдельного человека благом является то же самое, что и для государства, более важным и более полным кажется все же благо государства, его (блага) достижения и сохранения. Является желательным, безусловно, и благо одного человека, но самым прекрасным и наиболее божественным является благо народа и государств».

И политику как таковую Аристотель понимал прежде всего как науку (и искусство) разумного управления государством и его совершенствования, а уже потом, во вторую очередь — как путь к свободному развитию личности, отдельного гражданина.

Однако следует при этом подчеркнуть: правам гражданина, составляющим гражданского общества (используя современный термин) философ уделил должное внимание. Это и будет темой нашего дальнейшего разговора.

Окончание читайте в следующем выпуске страницы «История и Я»