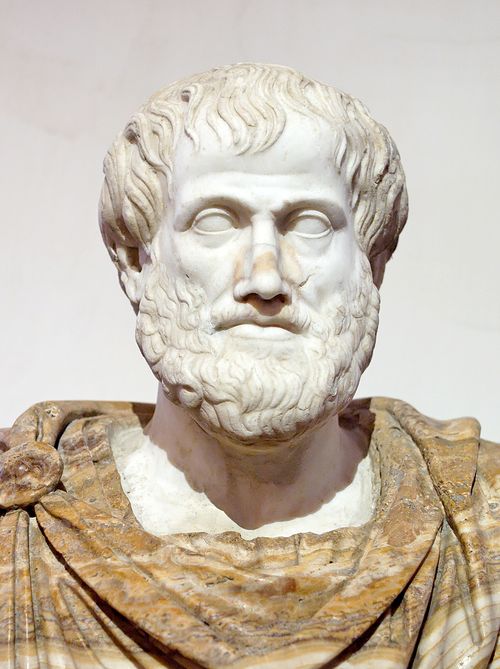

Секреты политики от Аристотеля-3

Знаменитый древнегреческий ученый — об устойчивости демократии и этических устоях государства

Окончание. Начало читайте «День», № 119-120, 121-122

6. Еще в начале «Политики» Аристотель тщательно исследует крайне важную для него проблему: а кто такие граждане? Каким критериям, вообще говоря, должен соответствовать человек, чтобы с полным правом считаться гражданином древнегреческого города-государства (полиса)? Свой вывод философ формулирует так: «Существует несколько разновидностей понятия «гражданин», но преимущественно гражданином является тот, кто обладает всей совокупностью гражданских прав, одновременно выполняя в полном объеме все необходимые гражданские обязанности». Для Стагирита одно было неотделимо от другого; и именно поэтому это размышление, изложенное еще почти за три с половиной века до нашей эры, и сейчас очень важно и актуально: ведь современные специалисты и эксперты недопустимо часто разрывают это единой по своей сути диалектическое единство прав и обязанностей свободного человека.

Здесь стоит еще иметь в виду, что совокупность гражданских прав составляла «честь» («time» — крайне важное слово!) древнегреческого, особенно афинского гражданина демократического полиса. Под этим конкретно подразумевалось: право занимать любые высокие должности в соответствии с наличием надлежащих для этого способностей гражданина, в частности, быть судьями; право участвовать в выборах должностных лиц разного уровня, вплоть до самого высокого; право владеть собственностью, в том числе недвижимой (опять следует здесь напомнить, что в эпоху Аристотеля под этим, безусловно, подразумевалось и «право» на владение рабами); а также — право свободно вступать в брак с афинянками и осуществлять общественные жертвоприношения.

Мы видим, что известный тезис о древней Греции, прежде всего Афинах как колыбели общеевропейской демократической цивилизации, является, несомненно, справедливым — при всех необходимых поправках на особенности той далекой от нас эпохи.

7. Аристотель подчеркивает: «Природа (заметим: не Бог! — И.С.) вложила во всех людей стремление к государственному общению, и первый, кто организовал это общение, сделал величайшее благо для человечества. Человек, который получил свое завершение, — самый совершенный из всех живых существ, и наоборот — человек, живущий вне закона и права, — худший из них, ибо несправедливость, хорошо вооруженная — самая ужасная вещь в мире; природа же дала человеку в руки оружие — моральную силу и силу разума, а этим сполна можно пользоваться как в ту, так и в другую сторону. Поэтому человек, лишенный гражданских добродетелей, оказывается существом самым отвратительным и диким, низким в своих половых и вкусовых стремлениях. А понятие о справедливости связано с представлением о государстве, так как право, служащее критерием справедливости, является нормой, регулирующей политическое общение»,— подытоживает Аристотель.

8. Мы, очевидно, все же должны вернуться к проблеме рабства — одной из важнейших общественных институций античного мира и экономической основы тогдашнего греческого общества. Как к этой проблеме подходил Аристотель, который, при всей своей гениальности, тоже разделял ограниченные представления своего времени? «Остановимся прежде, — пишет Стагирит, — на владельце и его рабе и рассмотрим их отношения с точки зрения практической полезности. Можем ли мы для выяснения этих отношений встать на правильную позицию по сравнению с имеющимися теориями? Дело в том, что, по мнению одних, господство правителя над рабом является своего рода наукой (! — И.С.), причем и это господство, и организация семьи, и государство, и царская власть — это все является тем же самым, как мы уже упоминали. Но, по мнению других, наоборот, именно господство правителя над рабом является противоестественным (через 300 лет после Аристотеля об этом писал Сенека. — И.С.) ибо только по закону один раб, а другой — свободный, по природе же никакой разницы здесь нет. Поэтому и власть собственника над рабом, основанная на насилии, является несправедливой».

Это — крайне важное высказывание философа. Ведь хоть Аристотель, разумеется, не выступал (не мог выступать) против рабства как политико-экономической институции, а вместо этого занял позицию постороннего, объективного наблюдателя («одни утверждают...», в то же время «другие считают, что...» — это вообще было характерно для его стиля, в отличие от субъективного Платона) — тем не менее здесь, возможно, впервые в истории античной общественной мысли содержится четкое противопоставление «Закона» и, с другой стороны, «Природы» (точнее, природы человека). Это противопоставление будет мучить поколения и поколения философов, законодателей, историков и практических политиков, без преувеличения, сотни и даже тысячи лет после Аристотеля, пока не был сделан важнейший вывод: Закон в обществе должен соответствовать естественным правам человека (по отношению к Украине, например — неотчуждаемым и неотъемлемым «вольностям» человека, которыми он наделен Богом или Природой, или тем и другим одновременно. Параллельно также был сделан вывод, что это относится также и к естественным правам нации как таковой). Достаточно взглянуть на такие произведения отечественной мысли, как обращение Мазепы, конституцию Пилипа Орлика, а в западной традиции — Декларацию о независимости США («Все люди рождены свободными и наделены Творцом неотчуждаемыми правами, например, правом на жизнь, свободу и стремление к счастью»), Декларацию прав человека и гражданина 1789 года, принятую во времена Великой французской революции, которая стала одной из основ современной западной цивилизации (была еще большевистская Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 года — но это «совсем из другой оперы»), достаточно, повторим, вспомнить все эти документы, чтобы почувствовать важность того, о чем здесь идет речь.

Но вернемся к рассуждениям Аристотеля о рабстве (и о системе собственности, тесно связанной с ним). «Для хозяина дома, — пишет Стагирит, — собственность оказывается своего рода орудием существования. И приобретение собственности требует массы орудий, причем раб является определенной наделенной душой собственностью (возможен другой перевод: «живой собственностью»). Если бы каждое орудие могло выполнять присущую ему работу самостоятельно, по данному ему приказу или даже этот приказ опережая, и было бы похожим на статуи Дедала или треножник Гефеста, о которых поэт говорит, что они «сами собой входили в собрания богов», если бы ткацкие челноки сами бы производили ткани, тогда и зодчие не нуждались бы в рабочих, а владельцам не нужны были бы рабы»,— рассуждает Аристотель. Но, указывает философ, реальность совершенно другая. «Жизнь — это активная деятельность («praxis»), отмечает автор «Политики», следовательно, и раб служит тому, что относится к деятельности активной. «Собственность» следует здесь понимать в том же смысле, что и «часть». Часть же является не только частью чего-то другого, но она вообще немыслима без этого другого. Это вполне применимо и к собственности. Поэтому владетель является только владельцем раба, но не принадлежит ему, раб же является не только рабом своего властителя, но и полностью принадлежит ему».

Вывод Аристотеля таков: «Из изложенного выше ясно, чем является раб по своей природе и по своему назначению: кто по природе принадлежит не самому себе, а другому и при этом — все же человек, тот по своей природе раб. Человек же принадлежит другому человеку в том случае, если он, оставаясь человеком, становится собственностью: это имущество представляет собой орудие активное и такое, которое существует активно».

Резюме: великий философ, как писали в советские времена, не поднялся выше «пересудов, предрассудков и ограниченных представлений тогдашнего общества. Это тоже естественно (если прибегнуть к слову, которое так часто употреблял Аристотель). Но, справедливости ради, не забывайте и об удивительном прозрении прославленного мыслителя. О некоторых из них уже говорилось в нашем разговоре.

Аристотель воспринимается нами как философ рациональный, систематический (особенно по сравнению со своим учителем Платоном — великим творцом таинственных, глобальных символов). Для Стагирита, в частности, характерны такие пассажи: «А теперь, с учетом уже изложенного, рассмотрим такой вопрос...» или: «из того, о чем мы говорили, вытекает следующее...». Но это вовсе не означает, что великому ученому была чужда образность, афористичность, притчевость изложения. Наоборот!

Вот Аристотель подробно пересказывает в «Политике» сюжет о древнем египетском царе Амасиде, заимствованном у Геродота. Сначала египтяне, рассказывает философ, презирали его, так как ранее Амасид был простым гражданином незнатного рода. Но с течением времени новый царь убедил египтян с помощью ловкого и грубого средства: он имел много разных сокровищ, в частности, корыто из чистого золота, в котором сам Амасид и его приближенные мыли свои ноги. Это корыто он разломал на куски, сделал из него объект для поклонения и поставил на почетном месте на главной площади столицы. Египтяне подходили к этой «статуе» и отдавали ей большую честь. Узнав об этом, царь Амасид созвал египтян и объяснил им, что кумир сделан из корыта, в которое ранее египтяне плевались, мыли там ноги, а теперь так почитают его. То же самое, что и с корытом, сказал царь, случилось и с ним самим: хотя до сих пор он был простой гражданин, но сейчас — ваш царь, а потому следует уважать и слушаться его». Можно привести и такие афористические высказывания Аристотеля: «Хуже, если люди, которые при власти, не знают, каким народом они управляют» или «Афиняне открыли людям пшеницу и законы. С пшеницей они жить научились, а по законам — нет!».

Что мы находим в произведениях великого древнегреческого ученого? Вечные истины, касающиеся природы человека, взаимоотношений государства и гражданина, утверждения рационального и справедливого общества. Очевидно, именно поэтому наследие Аристотеля изучалось до XVII—XVIII веков во всех ведущих учебных заведениях Европы, и в Украине в частности. Ведь его идеи были и остаются важной составляющей общечеловеческой культуры.