Выстрелы в спину через полвека

Имеют ли право коммунистические вожди обвинять ОУН—УПА в измене?

«Дуріть дітей

і брата сліпого,

Дуріть себе,

чужих людей,

та не дуріть Бога!»

Тезис о «выстрелах в спину» Советской армии коммунисты всегда активно использовали против любых политических оппонентов. Обвинения в «выстрелах в спину» в разное время выдвигались относительно так называемых преступных народов СССР, польской Армии Краевой, «лесных братьев» Прибалтики и вообще всех, кто был неподконтрольным Сталину. Западным союзникам такого сказать было нельзя, но им забрасывали обвинение, как будто они были в сговоре с немцами за спиной СССР (вспомним популярный кинофильм «Семнадцать мгновений весны» с попытками Штирлица выяснить обстоятельства американско-немецких переговоров о сепаратистском мире) и слабо помогали в войне с немцами, выжидая, пока Советский Союз окончательно ослабнет... При этом скромно молчали о том, что сам СССР заключил пакт Молотова—Риббентропа и поставлял Германии материальные ресурсы в разгар гитлеровского наступления на Западе, что помощь Запада по ленд-лизу хотя и не сыграла решающей роли в победе, однако поступила в СССР в наиболее критические дни войны, когда в ней была особо острая необходимость. Относительно «выстрелов в спину» Советской армии, то этим отличились не мифические «бандиты УПА», а сами коммунисты. Вспомним пресловутый приказ № 227 от 28 июля 1942 года, согласно которого формировались штрафные батальоны и заградительные отряды. Назовем только такую цифру: через штрафные подразделения прошло 427 тысяч 910 человек. Большинство из них погибло или осталось инвалидами. (Статистический справочник «Россия и СССР в войнах XX века» (под редакцией генерал-полковника Г. Кривошеева, Москва, издательство «Олма-Пресс», 2001 год.)

1. ПЛАТА ЗА ОШИБКИ — СМЕРТЬ

Однако заградительные подразделения стояли не только за спинами штрафников. Их прямым заданием было не допустить отступление частей с поля боя, угрожая террором. Тот факт, что отступление часто происходило не из-за паники, а из-за обычной невозможности сдержать врага имеющимися в наличии силами, во внимание не принимался. Войска должны своей смертью рассчитаться за ошибки высшего руководства. Интересно, что ни одно произведение или исследование о войне не оставили без внимания этот факт — пулеметы в тылу и их выстрелы в спину Советской армии. И невозможно встретить ни одного хорошего упоминания об этих частях, а случаев, когда они присоединялись к войскам и принимали участие в бою — единицы. За это командир заградительного отряда мог поплатиться, потому что его основное задание состояло не в стрельбе по немцам, а именно в «выстрелах в спину» Советской армии. Вот и не рискуют «ветераны» вспоминать, что они были в таких отрядах.

Первые «подразделения завесы» были сформированы в июле 1941 года. В частности, начальник политуправления Юго-Западного фронта Пуркаев докладывал начальнику Главного политуправления Красной армии Мехлису, как они сдерживают разбитые войска, которые отступают к Киеву, проводят расстрелы и заставляют других вернуться на фронт или прекратить отступление. Это было время, когда немцы нанесли поражение войскам Юго-Западного фронта в пограничной битве и вышли на далекие подступы к Киеву. Именно такие действия — формирование заградительных отрядов — применил Г. Жуков на Северо-Западном фронте (приказ от 17 сентября 1941 года). А с лета 1942-го их создали везде. Именно они и оставались невредимыми, когда полный состав армии погибал в бою. Например, когда 23 августа 1942 года немцы прорвались к Сталинграду, вследствие полного отсутствия резервов не было чем прикрыть фронт на Северном Кавказе. Попытки бросить навстречу немцам остатки разбитых войск дали интересный результат. В составе 37-й армии было 4 стрелковых дивизии по 500—800 штыков. А от 56-й, 9-й и 24-й армий остались только штабы и спецчасти — т.е. те самые заградительные отряды. Это данные из книги бывшего командующего Новороссийским оборонным районом, затем министра обороны СССР (в течение многих лет) и маршала Советского Союза Андрея Гречко «Годы войны».

Мощный удар был нанесен в спину Красной армии самими коммунистами накануне войны. Собственно, репрессии против военных начались еще до 1937 года — из выступления наркома обороны К. Ворошилова на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года узнаем, что в 1934—1936 гг. освободили из армии по политическим мотивам 22 тысячи командиров. Выборочная проверка их дальнейшей судьбы показала, что большинство из них не пережило репрессий 1937—1938 гг. Они были расстреляны по решениям «внесудебных органов НКВД» уже как «враги народа», которые принадлежали к гражданскому обществу, поэтому в статистику репрессий в армии не попали. А в 1937—1939 гг. в вооруженных силах было репрессировано еще 36761 (вместе с моряками около 40 тысяч) командиров и политработников. (Военно-исторический журнал. — Российская Федерация. — 1993. — №1. — С. 56; Сувениров О. Ф. Всеармейская трагедия //Военно-исторический журнал. — СССР. — 1989, №3. — С. 39—47). Из них 19 868 было арестовано. Известен пример маршала Советского Союза К. Рокоссовского, который тогда был командиром дивизии и под пытками признал себя виновным в связях с польской и немецкой разведками. Командиров на Дальнем Востоке обвиняли в связях с японской разведкой, на Кавказе — с турецкой и т. д. Существовало настоящее соревнование на количество найденных «врагов народа» между военными округами.

Точного количества расстрелянных до сих пор не установлено. Но чтобы понять масштаб удара по базовой основе армии — офицерскому корпусу — вспомним, что были репрессированы трое из пяти маршалов, все 11 заместителей наркома обороны, 98 из 108 членов Высшего военного совета, 13 из 15 командармов, восемь из девяти адмиралов флота, 50 из 57 комкоров, 154 из 186 командиров дивизий, все 16 армейских комиссаров, 25 из 28 корпусных комиссаров, 58 из 64 дивизионных комиссаров. В целом, за несколько довоенных лет (преимущественно в 1937—1938 гг.) были по сфабрикованным политическим обвинениям арестованы более 500 командиров в звании от комбрига до маршала Советского Союза, из них 29 умерли во время следствия (не пережили пыток в НКВД), а 412 расстреляли. Также репрессировали руководителей оборонных отраслей промышленности, большинство директоров и главных инженеров крупных военных заводов. Чтобы осознать, насколько беспрецедентным было это уничтожение, сравним с потерями в генералитете во время Великой Отечественной войны: 180 погибших (112 командиров дивизий, 46 командиров корпусов, 15 командующих армиями, четыре начальника штабов фронтов и три командующих фронтами). То есть, на войне за четыре года погибло вдвое меньше, чем от террора 1937—1938 гг.

С самого начала войны массовый характер получило такое явление как самоубийство командиров Советской армии. Они не хотели оставаться виновными в поражениях, настоящим виновником которых было высшее руководство. Перечень самоубийц, которые оказались обычными заложниками обстоятельств, очень длинный. Их общее настроение изложил в своей предсмертной записке командир 58-й танковой дивизии генерал Котляров, который застрелился 20 ноября 1941 года во время битвы за Москву: «Общая дезорганизация и потеря управления. Виновны высшие штабы. Не хочу нести ответственность за общий бардак. Отходите за противотанковые препятствия, спасайте Москву. Впереди без перспектив». (Цит. за: А. Исаев. Котлы 41-го. История ВОВ, которую мы не знали. — М.: Яуза, Эксмо, 2005. — С. 326). Это было прямым следствием террора, начатого против собственной армии коммунистами, когда командиров всех уровней расстреливали перед строем, не принимая во внимание объективную реальность. Особенно в этом отличился тот же Мехлис. Например, в первые дни сентября 1941 года погибла в окружении часть войск 34-й армии, контрудар которой фактически спас Ленинград от быстрого прорыва немцев. Командарма генерал-майора К. Качанова расстреляли перед строем штаба армии 29 сентября, «повесив» на него вину за поражение. Аргументы Качанова в свою защиту во внимание не взяли. И понятно почему. Ведь его заместителя генерал-майора артиллерии В. Гончарова расстреляли 11 сентября вообще без суда. Приказ войскам Северо-Западного фронта №057 от 12 сентября 1941 г. уже задним числом обосновывал вину генерала, накануне расстрелянного перед строем его подчиненных.

«Законодателем мод» в расстрелах генералов стал сам вождь народов, когда перевел с себя на генералитет ответственность за поражения. Трибунал и расстрелы руководства Западного фронта в июле 1941 г., когда генералов Павлова, Климовских, Григорьева, Коробкова расстреляли через несколько часов после «суда», стал наглядным примером для всех других: после поражения лучше погибнуть в бою, чтобы не оставаться во всем виновным. Об атмосфере тех дней красноречиво свидетельствует донесение Сталину от командующего 43-й армией генерал-майора К. Голубева (специально цитируем речью оригинала, чтобы читатель лучше почувствовал эту атмосферу): «Армия перестала бежать и около 20 суток бьет морду противнику... Пришлось в гуще боя человек 30 расстрелять, кого надо — обласкать... Просьба: перестать применять ко мне, как к командующему, политику кнута, как это имело место в первые пять дней. На второй день по приезде меня обещали расстрелять, на третий день отдать под суд, на четвертый день грозили расстрелять перед строем армии». (Цит. по: Волкогонов Д. Семь вождей. — М., 1998. — Кн. 1. — С. 216—217).

Если уже такой была судьба генералов, то жизнь солдат вообще ничего не стоила. Сталин не просто сам продиктовал и отредактировал пресловутые приказы №270 и №227. Он ежедневно требовал от каждого командующего отчетов об их выполнении. И если расстрелов было мало, то это расценивалось как недостаточное внимание к проблеме поддерживания дисциплины в войсках. Политуправления фронтов и армий ежедневно писали отчеты для Москвы о «работе» заградительных отрядов.

Сталинский приказ по существу повторял идею Троцкого, который в 1918 г. сказал, что невозможно построить армию без репрессий. Мол, нужно поставить наших солдат в такие условия, когда они будут вынуждены выбирать между возможной смертью в бою (зато с почетом) и неотвратимой смертью в тылу (зато с позором).

Расстрелы на месте без суда и следствия начались в Москве уже в октябре-ноябре 1941 г., когда военная комендатура осуществляла настоящую охоту на улицах столицы за лицами мужского пола военнообязанного возраста. Далее репрессии набирали обороты. Только на Сталинградском фронте с 1 по 10 августа 1942 г. заградительными отрядами расстреляно 140 человек. (Волкогонов Д. Семь вождей. — С. 219). Это в период наступления немцев. Но не лучше было и в период наступления советских войск. В докладной записке особого отдела НКВД Донского фронта к начальнику УОВ НКВД СССР Абакумову «В работе особорганов по борьбе с трусами и паникерами в частях Донского фронта за период с 1 октября 1942 года по 1 февраля 1943 года» отмечалось, что за этот период отступление с поля боя или побег солдат были единичными случаями. Тем не менее особые отделы арестовали 203 человека, из которых 49 расстреляли перед строем части, еще 139 отправили в штрафные роты. Но кроме этого, без суда и следствия — «по постановлениям особорганов» — расстреляли еще 210 человек, которые не вошли в общую статистику. (Этот документ хранится в Центральном архиве ФСБ России (ф. 14, с. 4, д. 912, стр. 325—328) и опубликованный в интернете к юбилею Сталинградской битвы).

В целом, в 1941—1942 годах военными трибуналами фронтов и армий было приговорено к казни 157593 человека. Это 16 стрелковых дивизий, уничтоженных не немцами, а расстрелянных собственноручно. (Волкогонов Д. — С. 219). И вина большинства из этих людей была в том, что они оказались в ситуации беспомощного отступления из-за потери управления штабами или ошибки высшего руководства. Своей жизнью они отвечали за чужие ошибки и исправляли их. А сколько было расстреляно без суда, такой статистики вообще нет.

Тогда и сформировался культ «единоличника», который мог подвести под расстрел или спасти от смерти любого. В частности, после войны маршал Советского Союза К. Рокоссовский разыскал и содействовал награждению орденом «единоличника» с 16-й армии, который осенью 1941 г. спас жизнь будущему полководцу. Орден Боевого Красного Знамени в знак благодарности за проявленную человечность и спасенную жизнь — обычные солдаты такого выкупа за себя дать не могли. Вот так и воевали: между возможной смертью впереди от немецкой пули или неотвратимой смертью от пули своих с тыла. Оставалось выбирать, чья пуля более сладкая.

Это было продолжением практики, заведенной большевиками еще во время гражданской войны, когда впервые были созданы «красные» заградительные отряды, семьи командиров брали в заложники, а военные части, обвиненные в трусости, подвергали казни каждого 10-го или даже каждого 3-го. Террористические методы руководства армией были в мозге костей у коммунистической партии. Так кто же тогда на самом деле стрелял в спину Советской армии, пока она истекала кровью на фронте? Неужели УПА, состоявшая из украинских крестьян, а не НКВД, которая состояла из отборных верных ленинцев?

2. АЛЬЯНС ДВУХ ТИРАНОВ

Выдумывая множество обвинений, коммунисты очень не любят упоминаний об их сотрудничестве с Гитлером. Преступные заговоры с нацистами в виде пакта Молотова-Риббентропа и договора «о дружбе и границах», которые выводят СССР на положение одного из разжигателей Второй мировой войны, долгое время опровергались Москвой, пока не рассекретили архивы. Кстати, при подготовке текстов пакта и дополнений к нему немцы охотно согласились на большинство советских предложений. Даже допускалась возможность присоединения СССР к антикоминтерновскому пакту Германии, Италии и Японии (Волкогонов Д. Семь вождей. — С. 266), а в ответ на поздравление Риббентропа с 60-летием Сталин заявил в «Правде»: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть долгой и крепкой».

Согласно этому пакту СССР отходили территории Польши на восток от линии Нарев — Висла — Сян. Гитлер обеспечивал себе возможность вторжения в Польшу. «Через несколько недель, — сказал фюрер, — я протяну Сталину руку на общей немецко-советской границе и вместе с ним начну передел мира».

В два часа ночи 17 сентября 1939 г. Сталин в присутствии Молотова и Ворошилова принял немецкого посла Шуленбурга и сообщил ему о том, что Красная армия приступает к боевым действиям против Польши. В три часа ночи в Наркомат иностранных дел СССР в Москве был вызван посол Польши В. Гжибовский. Поскольку Молотов был вместе со Сталиным и Шуленбургом, то поляка принял заместитель Молотова В. Потемкин. Он зачитал ноту правительства СССР, где говорилось, в частности, следующее:

«Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам...» (Ярославский Е. Кому мы идем на помощь//Правда. — 1939. — 19 сентября.)

Далее советское правительство сообщало полякам о своих последующих конкретных действиях: «Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».

История сохранила документальное свидетельство о реакции Гжибовского. Польский посол отказался «принять ноту, так как это было бы несовместимо с достоинством польского правительства». Поэтому ноту просто направили в польское посольство, пока посол находился в наркомате иностранных дел.

Уже через час — в четыре утра 17 сентября 1939 г. — штурмовые группы красноармейцев начали захват польских приграничных пунктов на мостах. В 4.30 утра «заговорила» артиллерия, а в пять утра войска украинского и белорусского фронтов Красной армии развернули свои наступательные операции, нанося удар в тыл Польши, уже две недели защищавшейся от немцев. Советские генералы не вспоминали этот общий советско-немецкий парад победителей над Польшей, который состоялся в сентябре 1939 г. в Бресте. Коммунисты и сейчас пытаются его не вспоминать. Три дня польский гарнизон защищался в Брестской крепости, пока в городе не появились немцы с Запада и россияне с Востока. Через два года уже советский гарнизон будет истекать кровью в этой крепости. А участники этого парада с советской стороны погибнут в немецком окружении в Беларуси.

Так СССР вступил во Вторую мировую войну. Нам все это очень знакомо по событиям 22 июня 1941 г., когда немцы напали на СССР. Все те же действующие лица: Шуленбург, Сталин, Молотов, Ворошилов, Тимошенко... Все те же четыре часа утра и штурмовые группы на пограничных мостах (только теперь уже немецкие). Но современные коммунисты забывают о таких же событиях утра 17 сентября 1939 г. Вступление СССР в войну ускорило капитуляцию поляков. А дальше СССР осуществил агрессию против Финляндии, за что был исключен из членов Лиги наций и окончательно поставлен в один ряд с гитлеровской Германией как разжигатель Второй мировой войны.

3. КАК ВСХОДИЛИ «ЗУБЫ ДРАКОНА»

Советско-немецкое сотрудничество играло исключительно важную роль в становлении немецкой военной машины и ее первых победах. Политическое решение о военно-техническом сотрудничестве между Германией и Советской Россией было принято еще в 1922 г., когда 16 апреля в Рапалло был заключен соответствующий договор. Им устанавливались дипломатические отношения между двумя странами, снимались претензии по результатам Первой мировой войны. На территории СССР немцами был создан ряд военных объектов учебно-опытного типа: авиационный центр в Липецке, химическая школа в Саратове, танковая школа «Кама» и танкодром в Казани. Немцы занимали в них штатные должности начальников, преподавателей, заведующих, мастеров, инженеров, инструкторов. Это определялось уже в договорах с советской стороной.

Технику, учебные средства и пособия завозили из Германии тайно. Оплату электроэнергии, топлива, коммунальных услуг в СССР также обеспечивала Германия. Со стороны СССР предоставлялась территория и сооружения под полигоны и учебные объекты, обеспечивалась секретность процесса.

Немецкие школы на территории СССР занимались подготовкой командиров будущих Люфтваффе, Панцерваффе и специалистов по ведению химической войны. Эти школы, хотя и находились в СССР, но подчинялись руководству штаба Рейхсверу. Оттуда в СССР приезжали немецкие инспекторы. Они же посещали советские войска, наблюдали за маневрами. Среди них были и те, имена которых потом будут нервировать советских руководителей. Гейнц Гудериан инспектировал школу в Казани, наблюдая за подготовкой командиров своих будущих танковых войск (в то время в Германии они скрывались под названием «автомобильных»). Пройдет лишь десять лет, и Гудериан будет командовать танковой группой, которая окружит советские войска под Минском, Смоленском, Вязьмой, будет штурмовать Тулу. Сам Гудериан сделает остановку в своем прорыве на Москву в имении Льва Толстого в Ясной Поляне, расположив свой штаб прямо в доме великого русского писателя.

Посетили СССР в рамках военного сотрудничества и другие немецкие офицеры, которые потом добавят забот и головной боли Москве: Модель, Горн, Крузе, Файге, Браухич, Кейтель, Манштейн, Кречмер и другие. С каждым этим именем в СССР будут связаны трагедии, поражения и большие потери. Модель оказался талантливым тактиком, неоднократно нанося поражения советским, британским и американским войскам. Фельдмаршала Кейтеля казнят по приговору Нюрнбергского трибунала как военного преступника. Манштейн будет любимым стратегом Гитлера. Он разбил Крымский фронт в 1942 году, загнав массу войск в Аджимушкайские каменоломни. Он захватил штурмом Севастополь, отбросив 100-тысячную армию к Черному морю (партийная номенклатура и генералы едва сбежали из города на самолетах и подлодках, бросив войска на произвол судьбы). Он будет командовать немецким наступлением в 1943 году на Курск (кстати, там же отметится и Модель). Этот перечень можно продолжать, вспоминая имена немецких пилотов, которые «становились на крыло» и разрабатывали тактику воздушной войны в Липецке.

Отдельно вспомним «работу» в СССР немецкого химического центра. Договор о проведении общих аэрохимических опытов был заключен 21 августа 1926 г. СССР создавал условия для проведения тайных опытов, а немцы обеспечивали техническую и научную сторону дела. Они же руководили опытами. Спешили так сильно, что практическую работу начали уже в конце сентября 1926 года, когда под Москвой на полигоне «Подосинки» провели больше 40 полетов. Из самолетов выливали жидкость, которая воссоздавала действие иприта — химического оружия, известного всему миру с Первой мировой войны. В 1927 г. закончилось строительство химического полигона «Томка» около ст. Причернавская недалеко от города Вольск Саратовской области, после чего подготовку ведения химической войны в Европе перенесли туда. Отрабатывались способы химической атаки, испытывались новые носители химического оружия и химические вещества, их воздействие на животных, методы защиты от химии. Вот уж СССР помог немцам научиться на свою голову...

После прихода Гитлера к власти Германия взяла курс на отмену Версальской мирной системы. Надобность тайных объектов исчезла, и немцы свернули свое присутствие в СССР. Все оборудование и всю технику учебных центров в Липецке, Казани и Вольске подарили советским товарищам. Благодаря этой базе в Липецке была открыта Высшая летно-тактическая школа, существующая и сегодня как Липецкий центр боевого применения военно-воздушных сил России. В Казани немецкая школа «Кама» преобразовалась в Казанское танковое училище. «Томка» стала химическим полигоном Красной армии (существует и поныне).

Но альянс Германия — СССР не перестал существовать. На протяжении всех 20—30-х длилось военно-техническое сотрудничество. СССР закупал у немцев образцы оборудования, оружия и техники, заказывал сложные технические комплексы (как, например, в 1933 г., когда немецкая компания «Дешимаг» разработала для СССР проект подводной лодки, которая с 1936 г. строилась в СССР под серией «С»). Советские заказы помогали развиваться немецкой танковой, авиационной, электротехнической, химической, судостроительной промышленности военного назначения в наиболее трудные для Германии времена, когда она официально не имела права заниматься подобным. Благодаря СССР немцы не потеряли время, оставаясь на уровне лучших мировых разработок, а с 1933 г. в короткие сроки создали новый Вермахт, новые Кригсмарине, новые Люфтваффе вроде бы из ничего. В действительности же в Германии была необходимая для этого база. И тайно существовала она именно благодаря СССР.

22 июня 1941 г. под утро через пограничный мост в Бресте с советской стороны на немецкую отбыл эшелон зерна, а через несколько минут с немецкого берега ударили артиллерийские батареи и пошли танки Гудериана. Вообще советские поставки в Германию в апреле—июне 1941 г. — накануне войны — составили 130,8 млн. марок. Одновременно большие поставки делал и Гитлер. В то время немецкая промышленность работала только на потребности Вермахта в будущей войне с СССР, а также на исполнение экономических соглашений с СССР, но ведь фюрер знал, что СССР не успеет воспользоваться немецкими поставками, часть из которых танки Гудериана догнали в пути. То есть делали будто бы для себя. А вот о чем думали в Москве? Вот что пишет Й. Геббельс в своем дневнике (запись от 27 июля 1940 г.): «Русские поставляют нам даже больше, нежели мы хотим иметь. Сталин не жалеет труда, чтобы понравиться нам». (Цит. по: Новая и новейшая история. — Российская Федерация. — 1994, №6. — С. 198)

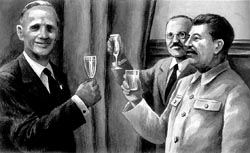

Почему же Сталин так хотел понравиться немцам? Почему стремился максимально продлить альянс с Гитлером? Чего стоят одни только изречения тогдашних советских рулевых. Вот из речи Молотова на V сессии Верховного Совета СССР: «Не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, которая прикрывается фальшивым знаменем борьбы за «демократию». (Правда. — 1939. — 1 ноября). А вот Сталин: «Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера. Я хотел бы поэтому выпить за его здоровье». Это из его слов во время банкета с Риббентропом 23 августа 1939 г. в честь подписания советско-немецкого пакта о ненападении. Второй тост Сталин тогда поднял за Гимлера.

Пусть попытаются коммунисты найти подобные действия лидера ненавистной им ОУН С. Бандеры, просидевшего войну в немецком концлагере и больше никогда не увидевшего Украину. Поэтому когда современные коммунисты говорят об «альянсе ОУН—СС», пусть начнут с ответственности своей партии за связи с нацистами, за становление и развитие Вермахта и начало Второй мировой войны. Ведь они сами приложили усилия для создания на собственной территории немецкого военного катка, удар которого СССР почувствовал на себе летом 1941 г.

Коммунистические вожди всегда умели скрыть свои преступления и виртуозно перекладывали свою вину на других. Под видом повстанцев на Западной Украине действовало 356 специально созданных провокационных групп НКВД. После рассекречивания документов из архивов СБУ стало известно об их формировании, составе и терроре, осуществляемом ими против мирного населения для дискредитации УПА. Кстати, аналогичные провокационные группы, действовавшие под видом УПА, создавали и органы коммунистической власти Польши. Документы об этом были рассекречены в конце 80-х — начале 90-х. Тогда же были рассекречены документы о массовых расстрелах польских офицеров. Десятки лет коммунистические вожди приписывали эти расстрелы немецким фашистам, как и вину за расстрелы в Быковне.

За что боролась УПА знают все, кто хочет об этом знать. За независимую Украину. «Обретешь Украинское государство или погибнешь в борьбе за него», — такие слова были лозунгом бойцов УПА. Тем временем солдат советских войск вели в бой с лозунгом «За Советскую Родину! За Сталина!» СССР сегодня не существует. История вынесла свой приговор Сталину и его преступлениям. То кто же оказался прав — коммунисты или украинские патриоты?

Выпуск газеты №:

№154, (1996)Section

История и Я