Александр ВЕЛЕДИНСКИЙ: «Во власть должен прийти, наконец, человек культуры»

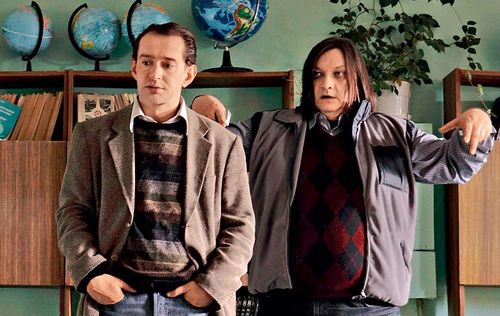

Закончив Высшие сценарные и режиссерские курсы ВГИКа, Александр Велединский пришел в кино уже достаточно зрелым человеком. Каждая из его немногочисленных работ имеет оглушительный успех у зрителей и на профессиональных форумах внутри страны, и за ее пределами. Он — один из соавторов сценария знаменитого сериала «Бригада», автор сценария и режиссер фильмов «Русское» и «Живой». Вскоре широкий зритель увидит его новую картину — «Географ глобус пропил» по повести А. Иванова. Искренний, правдивый, с горькой улыбкой рассказ о буднях «героя нашего времени». А пока этот фильм не устает покорять фестивали. Он уже увенчан Гран-при «Кинотавра» и увез две высшие премии 1У МКФ в Одессе — Гран-при, которое особенно ценно, ведь его обладателя определяет зрительская аудитория, и Главный приз профессионального жюри.

— Александр, вы очень редко снимаете — не находите для себя материал, который вас заинтересует? Что привлекло в «Географе...»? Не было ли опасений «конфликта интересов» с продюсером — Валерием Тодоровским?

— Когда уже «ударили по рукам», когда начинаешь работать, страх пропадает. Появляется некое жжение, понимаю, это мое. Когда персонаж могу «натянуть на себя, хотя это не я, я лишь кино снимаю, героя, который, ни внешне, ни внутренне со мною не схож, ничего конкретного. Хотя, эти пять лет, что не снимал, жил почти как мой герой Служкин. (Смеется.).

— Ну, Служкин вряд ли смог бы решиться так резко изменить свою судьбу в 34, как сделали это вы, поступив во ВГИК, сменив карьеру инженера на режиссера-сценариста?

— Да, мы еще в детстве с друзьями пытались снять римейк своего любимого фильма «Кавказская пленница». Представляете, в Горьком натура — Кавказ? Смешно. Потом, на вступительных во ВГИК описал этот эпизод. Долго не мог решиться, и первая попытка была в 31 год. Два тура прошел и... провалился. Зажим был сумасшедший — написать-то, все написал, а говорить не смог. Несколько лет еще зрел, разозлился на себя и поступил легко. С учителями повезло — Александр Прошкин и Валерий Приемыхов.

— Для меня герой «Географа...» — абсолютная параллель с героем «Полетов во сне и наяву» Романа Балаяна, героем Олега Янковского. Да и в вашем фильме есть прямые цитаты. Это намеренно сделано?

— С качелями?

— В том числе....

— С качелями было у автора в романе. Я придумал ответ, и так скажу. Служкин видел этот фильм, Служкин видел «Полеты во сне и наяву». Он себя сам идентифицировал с персонажем Олега Ивановича Янковского. Безусловно. Но только есть отличие от персонажа «Полетов...», где нет безысходности, но есть надежда. Потому что он сам, зарываясь в тот стог сена, осознает свою никчемность, свою бесполезность. Страдает из-за этого. А страдание может возродить его, как Феникса, из пепла. Может возродить героя, которого сыграл Янковский. Наш же герой страдает, но не упивается своим страданием, что ли, не отчаивается. В нем нет отчаяния. В нем есть грусть, есть абсолютное понимание всего происходящего, но он находится во внутренней эмиграции — не участвует в подлости — ни в отдельной, ни в общей.

— Да, но если в те времена, когда появился герой Янковского, были «кухни», был эзопов язык, никто не верил, что что-то может резко измениться, но была очень мощная внутренняя, духовная жизнь, которая всех держала. А сегодня она есть?

— Да, присутствует. Возрождается, по-моему. Сегодняшний день — этому подтверждение. «Кухни» сменились на ЖЖ, на блоги, за них, оказывается, можно посадить. Мне недавно с Рустамом Хамдамовым посчастливилось пообщаться. Он сказал: любое «анти» — будь это антисемитизм или антифашизм даже, или еще что-либо, — всегда снижает художественность. Поэтому я старался на социальную часть не давить. Хотя там есть элементы: кто такой Будкин по сравнению с романом? Если помните, он там был кооператором. В фильме он — помощник депутата, который сам себя, как бы шутя, называет коррупционером. Все эти знаки присутствуют. Служкин не хочет в этом всем участвовать, и потому выбирает минимальное зло для себя. Но, тем не менее, становится нужным этим детям-школьникам. У Иванова хорошо сказано: научить, ничего не уча.

— А как вам удалось сделать столь живым диалог, почти не «переиначивая» первоисточник?

— Просто мы перенесли действие с 1990-х годов в наши дни. В 90-е я написал «Бригаду» — был одним из авторов сценария. Я это прошел, мне не хочется в этих 90-х уже ни жить, ни возвращаться туда, работая со сценариями...

— В 90-х, тем не менее, как бы ни было это идиотично, была надежда?

— Была, конечно, сейчас нас лишают этой надежды. Такое ощущение, что они очень сильно напуганы, состояние в обществе тревожное, которое как-то прорвалось наружу. Они стали придумывать законы, чтобы каким-то образом это сдержать. Но все равно люди постепенно-постепенно начинают думать, осознавать и злиться на то, что они не могут жить так, как живет горстка. Знаете, в России без политики все равно никуда. Все равно будем мечтать о более справедливой жизни, хотя точно знаешь, что справедливости никакой нет.

— Особенность России в том, что она во все времена мечтает о справедливом царе?

— Вот. Именно. А все должно быть по-настоящему. Должна быть сменяемость, когда она появиться, каждый почувствует ответственность за себя. Если она будет... Пока ее нет.

— Хочу вернуться к кино. Оно сегодня стало, мягко говоря, достаточно подконтрольно — госзаказ. Что делать, деньги, и так далее. Как вы видите себя в этом контексте (имею в виду ваше кино, ваше будущее в кино), о чем хотите говорить?

— Сейчас сложно гадать. Очень надеюсь, что не буду снимать просто ради денег. Хотя мне нужны деньги, я их люблю.

— Все любят...

— Думаю, найду возможность делать то, что хочу, оставаясь, по отношению к самому себе, все-таки честным.

— Вы человек, который (это чувствуется по вашим картинам) имеет серьезный интеллектуальный багаж. Что можете сказать о сегодняшней текущей литературе (все-таки эта картина — экранизация), есть ли в сегодняшнем потоке что-то еще, что вас цепляет, и что гипотетически можно перенести на экран?

— Тут, кроме любви к литературе, у меня есть личные отношения: я дружу с писателями. С Сережей Шовгуновым, Димой Быковым; с Захаром Прилепиным очень близко дружу. Мы даже в Киев вместе летали, придумывали какой-то сюжет, и он пишет большой, огромный, роман. Может быть, какое-то кинематографическое будущее будет у этого романа. Но у меня есть и свои оригинальные идеи, не экранизации в смысле. Оригинальные — это просто термин. И они, по-моему, достаточно яркие, интересные, и я тоже над этим работаю сейчас.

— Во всех ваших киноработах огромное внимание уделяется пейзажу, который становится полноправным героем, не только визуальным образом. Чем руководствуетесь?

— Это русская традиция. Литературная русская традиция. Валентин Распутин тот же. Он состояние души персонажа всегда описывает через состояние природы. И Чехов тоже. Вся классика. Я тоже вышел из Гоголя (смеется), и никуда не денусь от этого. Никогда.

— Вы заметили, что в жизнь и в СМИ возвращается лексика самых плохих лет?

— Да, абсолютно. А знаете, когда это началось, когда я заметил в первый раз? Когда снова перестали улыбаться продавцы.

— Опять перестали?

— Опять перестали улыбаться продавцы. Так и назовите статью (смеется). Мне кажется, что вся беда — и вашей страны, и нашей — заключена в том, что опять же это мечта о царе. О добром царе. Должен прийти человек культуры хоть раз во власть.

— Один человек ничего не изменит.

— Не один, конечно, но культуры. С воспитанием, с пониманием, с сознанием истинного интеллигента. Не юрист, не экономист, а человек культуры.

— Считаете это возможным, но этого никогда не было в истории?!

— Но я об этом мечтаю. Человек культуры — Сокуров, например.

— Да не захочет он, к сожалению, этим заниматься...

— Понятно, но я имею в виду КУЛЬТУРУ. Не режиссера, а культуру, мировоззрение.

— Оттепельские мотивы?

— У меня нет абсолютно ностальгии по Советскому Союзу. Но при этом и ругать никого не буду. В фильме «Русское», когда начинал снимать, сказал: мы не будем снимать нацистский террор, забудьте об этом. Мы будем снимать честное кино об этом времени. И все. Повторюсь, любое «анти» антихудожественно всегда.

— А как насчет имперских замашек?

— Присутствуют, безусловно.. И во мне есть имперское. Обязательно. Я так воспитан, так вырос.

— Тоже считаете Украину своей окраиной?

— Нет (Смеется.) Я очень хорошо отношусь к Украине. Мой отец защищал Одессу, Севастополь. Он служил. Может быть, где-то мне и обидно, что мы до сих пор не одна страна. Моя имперская амбиция распространяется на то, что мне просто жалко, что мы расстались и что грыземся.

— Практически все ваши картины выходили на фестивали, вы знаете, что это такое? На фестивалях были и призы, и успех. Играет ли это роль в творческой жизни, во-первых, и, во-вторых, насколько это помогает потом, чтобы фильм все-таки дошел до широкого зрителя?

— С «Живым» помогло однозначно. Фильм неплохо для того времени прокатился, в 2006 году. Это был последний российский фильм, который окупился в прокате и даже что-то заработал. Конечно, фестивали здесь помогли. В этом смысле они важны для дальнейшей жизни картины и для жизни режиссеров, которым либо что-то предлагают, либо перестают предлагать. Я пять лет не снимал, но у меня все время звонил телефон. Предлагали много чего, но я отказывался. А что предлагал из своего, не всегда удавалось «пробить», «островатые» темы были...

Выпуск газеты №:

№162, (2013)Section

Культура