Американская премьера «Молитвы за гетмана Мазепу» в Гарварде

«Достижение мирового класса», «затянутый, морализаторский, незаконченный...» — эти две диаметрально противоположные зрительские оценки концентрировано выражают реакцию американской публики на новый фильм Юрия Ильенко «Молитва за гетмана Мазепу», который в начале августа был показан в Гарвардском университете, США.

Показ организован в рамках культурной программы Летней школы украиноведения Гарвардского университета (ЛШУГУ). Студенты и община Бостона и окрестностей получили исключительную возможность познакомиться с кинолентой, которую пресса представляет как первый полнометражный крупнобюджетный (12 млн. гривен) художественный фильм, снятый за годы Независимости Украины.

Гарвардская аудитория состояла из студентов, профессуры, вообще интеллектуалов, которые интересуются киноэкзотикой, представителей общины американских украинцев, кое-кто даже приехал из соседних штатов, чтобы увидеть фильм, который благодаря Интернету успел приобрести сенсационно-скандальную репутацию. Широко разрекламированная на университетском кампусе премьера привлекла студентов и киноманов из Канады, Польши, Литвы, Беларуси, Италии, Египта. Хотя «Молитва…» Ильенко выходит в широкий прокат в Украине только в сентябре, страсти вокруг нее уже достигли Нового света. Среди аудитории ощущалось возбуждение, свойственное скорее для фестивальной публики, получившей редкую привилегию первой увидеть долгожданную картину. Это ведь не шутки, наконец украинцы размахнулись на свой блокбастер, сопоставимый, по крайней мере, по амбициозности замысла, с «Огнем и мечом» Ежи Гофмана или «Сибирским цирюльником» Никиты Михалкова!

Большая часть зрительного зала в Гарварде шла на показ с надеждами увидеть эпически-патриотическую киноиллюстрацию соответствующего периода истории Украины со всеми обязательными атрибутами жанра: пышными костюмами, чудесными пейзажами, батальными сценами, пламенной любовью и другими ингредиентами, которые вернули бы украинцам хоть на несколько часов чувство национального достоинства. По случаю американской премьеры в Гарвард из Лас-Вегаса был приглашен автор музыки к «Молитве…» композитор Вирко Балей. В коротком вступительном слове, словно пытаясь предупредить остро критическую реакцию, он посоветовал зрителям оставить перед входом критерии, согласно которым они привыкли оценивать кинопродукцию. Мол, сегодня речь идет о фильме необычном, сложном, шокирующем, призванном не развлекать, а провоцировать сопереживание, болезненную рефлексию над экзистенциальными дилеммами украинского бытия. «Молитва…», — предостерег Балей, — это не историческое полотно и не иллюстрация периода из прошлого Украины».

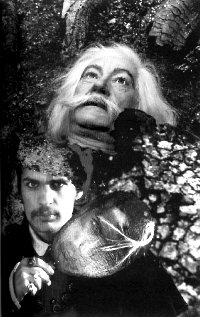

Действительно, искать в фильме исторические факты — дело неблагодарное. В нем нет таких обычных композиционных составляющих, как сюжетная линия с экспозицией, завязкой, развитием конфликта, кульминацией и развязкой, как линейное развитие персонажей, как наративная последовательность во времени и пространстве. Фильм активно пользуется эстетикой сюрреализма. Это проявляется и в самом формате сна (со мной согласятся те, кто знаком с фильмами Луиса Бунюэля) и в отсутствии границ между бредом и действительностью, между рациональным и сумасшедшим, трагическим и комичным, высоким и приземленным, поэтическим и отвратительным. Сюрреализм проступает и в картинах, настенных росписях, декорациях (художник Сергей Якутович), деталях обстановки, напоминающих занятия живописью Сальвадора Дали, в незнакомой для украинского кино, — хотя и очень своеобразной, — сосредоточенности на телесном — сцены секса, нагота, пытки, резня.

Ильенко сознательно строит кадр, декорации, антураж, костюмы персонажей таким образом, чтобы лишить зрителя малейшей возможности поверить в историчность момента. Бросается в глаза показательная искусственность атрибутики — некоторые персонажи носят римские тоги, Мазепа и Петр в сцене не совсем платонического единения меняются сапогами-носками, которые более под стать трансвеститам в Нью-Йорке, чем гетману и царю. Похоже, что Ильенко поставил себе задачу поднять, деконструировать, уничтожить привычные знаки, культы, ставшие обязательными для украинцев в подходе к выдающимся деятелям истории. Возможно, поэтому с таким возмущением восприняли «Молитву…» украинские традиционалисты и те, кто требует от кино вполне в духе советских времен быть орудием воспитания «нового человека».

Фильм, бесспорно, шокирует, но, на мой взгляд, неожиданным образом: он шокирует не сценами эротики, или я сказал бы, псевдоэротики — нагота, которой в фильме много, часто лишена эротизма, и какая-то асексуальная, навевает ассоциации со смертью, распадом, гниением. Не реками крови, не горами трупов, не отрезанными головами — каждый раз зритель через две секунды понимает, что и кровь — это краска, трупы — муляжи, а отрезанные головы на самом деле только что откручены от манекенов и кое-как загримированы; нужно иметь богатое воображение и большое желание, чтобы тем паче отыскать в «Молитве…» порнографию. То, что действительно должно было шокировать — это как Ильенко без колебания отбрасывает традиционалистские табу, унаследованные украинцами модели самоидентификации, как он ставит перед зрителем в самой провокационной форме дилеммы украинской кондиции: «Быть руине или быть Украине»

Мазепин сон в фильме разворачивается как фарс, в котором все без исключения персонажи, включая самого гетмана, кажутся сумасшедшими. Роли часто произносятся с преднамеренной наигранностью, от чего у зрителя возникает ощущение, что над ним смеются, и то не всегда доброжелательно. Кажется, для Ильенко нет ничего святого, потому что любая святыня не защищена от «прищуренного глаза» режиссера, от его иронии или даже злого осмеяния. Понятно, что те, кто привык ждать от кино дидактики и установок, чувствуют себя обманутыми, брошенными на произвол судьбы в море морального и идейного релятивизма украинского постмодернизма.

Несмотря на длительность фильма (152 мин.) и недоброкачественное воспроизведение звука огромное большинство гарвардских зрителей досмотрели «Молитву…» до конца. По первым же комментариям и вопросам, обращенным к Вирко Балею после просмотра, стало понятно, что картина Ильенко коснулась живого нерва. Одни упрекали фильм в отсутствии историзма, дидактизма и развлекательности, другие считали его провокационным и интересным.

Руководствуясь старой сентенцией «глас народа — глас Божий», я попросил некоторых зрителей поделиться своими впечатлениями.

Роман ШПОРЛЮК, профессор кафедры истории Украины им. М. Грушевского (Гарвард):

— «Молитва…» — это продукт творческого воображения, это рефлексии над определенными постоянными темами и закономерностями украинской истории, такой, какой мы ее воспринимаем, — в частности, над проблемой национальной солидарности и преданности делу. Здесь стоит вспомнить критические слова Мазепы, когда он с грустью, хотя и без особого удивления, перечисляет полки, которые не появились на поле боя или перешли на сторону врага. В еще более драматичной форме та же идея звучит в монологе Карла XII, когда он говорит, что он — король шведов, а не наемников без национальной отождествленности.

Майкл ФЛАЕР, профессор кафедры украинской филологии им. А. Потебни (Гарвард):

— Режиссер предлагает медитации в форме ряда сновидений на важные для украинской истории и тождественности темы. Это тема власти (кто в действительности ею обладает, кто ей свободно пользуется, кого она разрушает) и связанные с нею подтемы подчинения, похотливости и ревности, любви и ненависти. Изображая динамику отношений Мазепы с Петром, Ильенко видит их отношения как взаимное отражение этих героев, — они оба охвачены нарциссизмом, стремлением к власти и независимости. Гомоэротический лейтмотив становится в фильме средством комментирования взаимного притяжения между двумя могущественными мужчинами, потребности физического доминирования и унижения соперника, что для них является окончательным доказательством собственной жизненности как предводителей. В этом соревновании Украина, выведенная в образе женщины, становится объектом похотливости. Она одновременно и беззащитная жертва, и жаждущая власти хищница.

Мария БАЧИНСКАЯ, зрительница из Бостона:

— Я не поняла, о чем этот фильм. С одной стороны, он якобы описывает ряд исторических событий, а с другой он очень морализаторский. В нем, вполне понятно, проводятся выразительные параллели между прошлым и сегодняшним днем. Меня фильм Ильенко очень разозлил. Его нужно хорошо отредактировать. Он незакончен и длинноват. Кажется, режиссер не допускает, что потенциальная аудитория может иметь хоть толику интеллекта. Я чувствовала себя так, будто меня лупили по голове двадцать пять раз одной и той же идеей. Жаль, что фильм выходит под маркой большого достижения украинского кино.

Вирко БАЛЕЙ, автор музыки к фильму (Лас Вегас, США):

— Одной из центральных тем фильма являются отношения между гетманом Мазепой и Петром I. Каждый из них пытается использовать другого для достижения собственных целей. Фильм также освещает в их отношениях чрезвычайно важное эмоциональное измерение. По моему мнению, этих два деятеля восхищались друг другом. И подобный взгляд, скорее всего, отвечает исторической правде. Об этом часто забывают, особенно в Украине. Я думаю, Петр любил Мазепу, действительно по-настоящему его любил. Поэтому измена гетмана, кроме всех ее политических последствий, была также глубоким личным оскорблением. Часть идеи фильма именно в том, что вещи, которые происходят в политике, и о которых мы склонны думать как о величественных исторических моментах, в истории своей являются личными конфликтами между власть имущими.

Любомир ГАЙДА, украинский научный институт (Гарвард):

— На мой взгляд, украинский зритель не готов к такому фильму. И это мое главное замечание к «Молитве…». Фрейдистский, сюрреалистический, психологический подход Ильенко к изображению Мазепы не лишен правомерности, хотя я не совсем уверен, что это лучший для украинской, и даже неукраинской, аудитории фильм о Мазепе. Для неукраинской аудитории, не имеющей определенных знаний исторического контекста, кинолента будет просто непонятной. Что касается украинского зрителя, то фильм, возможно, вызовет внимание и аплодисменты в среде интеллигенции, культурных элит, но для общей публики он будет непонятным или даже вызовет реакцию отторжения. Лучше всего было бы, чтобы такого типа фильм был третьим или четвертым о Мазепе, сделанным после того, как зритель уже имел возможность посмотреть более реалистические репрезентации гетмана и его эпохи. Я думаю, что украинский зритель ждет фильма наподобие польского «Огнем и мечом» Ежи Гофмана, или американского «Храброго сердца» Мэла Гибсона.

Федериго АРДЖЕНТЬЕРИ, профессор политологии, университет Джона Кэбота, Рим (Италия):

— Фильм не антироссийский. Он направлен против гегемонистских, империалистических посягательств России на Украину. Вполне очевидно, что его можно отнести к сегодняшней ситуации, когда Москва, должно быть, примирилась с идеей потери балтийских государств, но вместо этого пытается получить больший контроль над Украиной.

Анна МЮЛЕР, студентка ЛШУГУ, Гданск (Польша):

— Если в американской и в целом западной культуре постмодернизм — дело привычное и хорошо известное, то в Центральной и Восточной Европе, включая Украину и Польшу, это направление еще достаточно свежо и авангардно. Иногда для того, чтобы по-настоящему оценить определенные вещи, нужно их десакрализировать.

Демонстрация в Гарварде киноленты «Молитва за гетмана Мазепу» стала возможна благодаря содействию композитора и автора музыки к фильму Вирко Балея и продюсера Игоря Дидковского (Киев). Она стала фактической, хотя и неофициальной премьерой фильма в США еще до его выхода на широкий экран в Украине.

Выпуск газеты №:

№152, (2002)Section

Культура