«Бедный Станиславский»!

О проблеме цинизма в жизни и в искусстве

Вспомнить название написанной около полувека назад полемической статьи «Бедный Станиславский!» Анатолия Эфроса, одного из выдающихся режиссеров прошлого века, меня заставили нынешние торжества по случаю 150-летия со дня рождения основателя Московского художественного театра и целого направления сценического искусства, именуемого «психологический театр». Празднуют же этот юбилей в Москве с большим размахом.

Смысл той давней эфрософской статьи, которая печаталась в журнале «Театр» в рамках дискуссии о состоянии и дальнейших путях развития сценического искусства середины ХХ века, заключался в том, что эпигоны Станиславского извратили его творческий метод воспитания актера. В результате партийного подхода ко всем сферам жизни, включая также театральную теорию и практику, великий реформатор сценического искусства начал выглядеть анахронизмом. Чтобы избавить наследие Константина Сергеевича от нафталина, Эфросу, как и многим другим его современникам, пришлось не просто хорошенько потрудиться, но и пожертвовать своими нервами, своим здоровьем (травимый партийной критикой Эфрос умер от инфаркта в одном из высоких кабинетов). Догматические партийные мозги не допускали творческого переосмысления теории и практики канонизированного еще при Сталине Станиславского. В это сейчас трудно поверить, но в бывшем СССР любой смелый эстетический эксперимент мог повлечь за собой политические обвинения если не в антисоветском заговоре, то, как минимум, в отсутствии патриотизма.

Времена теперь изменились... Собственно, рассказу о том, как проявлялся гений Станиславского в разные времена, какую высокую цену нужно платить за любую попытку изменить мир к лучшему, и были посвящены юбилейные торжества, которые проходили в руководимом Олегом Табаковым МХТ им. А.П. Чехова (корифея чествовали и в руководимом Татьяной Дорониной МХАТе им. М.Горького, но эта часть некогда единого коллектива, увы, так и остается маргинальной).

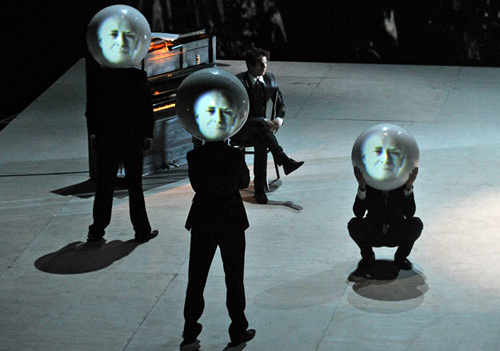

В прошедшем всего лишь один раз спектакле Кирилла Серебрянникова «Вне системы», поставленном по документальной пьесе Михаила Дурненкова, самым трагическим в жизни Станиславского представлен как раз ее последний период. Возведенному в пантеон советских богов создателю «системы» воспитания актера приходилось не только идти на компромисс с совестью ради сохранения своего статуса, комфортных бытовых условий и возможности работать, но и унижаться перед бесчеловечной политической системой, прося за жизнь арестованных брата и племянника. Рассказывая, прежде всего, о Станиславском как о живом человеке, а не мумифицированном гении, авторы спектакля не обошли стороной многие малоизвестные стороны его личной жизни (в частности, балериной и актрисой Илзе Лиепой были зачитаны исполненные восторга письма к Айседоре Дукан).

Серебрянникову удалось привлечь в поставленный за несколько дней хепенинг много известных театральных деятелей. Они не столько играли именитых представителей культуры конца ХIХ, начала ХХ веков, сколько представляли их мысли, их чувства по отношению к личности и творчеству Алексеева-Станиславского.

Английский режиссер Деклан Доннеллан озвучил мысли своего соотечественника Гордона Крэга, за Немировича-Данченко свидетельствовали драматург и режиссер Михаил Угаров, актер Константин Хабенский, известный шекспировед Алексей Бартошевич. Сам Серебрянников высказывал критические замечания в адрес юбиляра от имени Всеволода Мейерхольда, дав право показать, как закончился на Лубянке его эстетический бунт нашему земляку Климу. Константин Райкин примерял роль Соломона Михоэлса, а Евгений Миронов — Михаила Чехова. Мэтр Олег Табаков появился на сцене лишь в финале — из маленькой выбеленной будки известный актер провозглашал полные боли безответные вопросы Станиславского о том, почему в стране и, соответственно, в театре после 1917 года наступила разруха? Правда, режиссер не стал завершать спектакль на столь печальной ноте. В финале, когда на сцену вышли все его участники, на заднике появился детский портрет юбиляра, что, учитывая присутствие на подмостках маленьких воспитанниц Илзе Лиепы, должно было символизировать преемственность поколений и, соответственно, вселять надежду.

На второй день чествований была проведена научная конференция «Станиславский и мировой театр», в которой, помимо прочих, приняли участие Мюррей Абрахам, Роберт Очерд (США), Бернар Фэвр д’Арсье (Франция), Жорж Баню (Франция), Люк Бонди и Наташа Парри (Франция), Инна Соловьева, Олег Табаков, Алексей Бартошевич, Михаил Швыдкой, Кама Гинкас, Сергей Женовач, Валерий Фокин (Россия), Катажина Осиньска (Польша), Серджио Эскобар (Италия)... С видеообращением выступили Питер Брук, Робер Лепаж и Роберт Брустина.

Что касается наших соотечественников, на сцене МХТ были замечены Михаил Резникович и Владислав Троицкий. Я попросил худрука Национального академического тетра русской драмы им. Леси Украинки поделиться своим впечатлениями от увиденного и услышанного.

— Замечательно, что такой фестиваль происходит, — признался Михаил РЕЗНИКОВИЧ. — Что же касается «Вне системы», то, в основном, присоединяюсь к высказанному на конференции мнению Фокина, которому не все понравилось в спектакле Серебрянникова. Я подумал, а если бы Станиславский находился в зале, то чтобы он сказал? Представил, как через 25 лет будут праздновать юбилей Георгия Товстоногова, моего театрального учителя, и покажут нечто подобное, какие-то отрывочные, часто вторичные моменты из его жизни... Что бы сказал он? Мне кажется, что в спектакле не хватило души Станиславского, того, о чем говорили Фокин, Женовач и Гинкас. Не хватило его беспокойства о человеческой душе, о том, чтобы артист предельно талантливо, заразительно выразил эту человеческую душу... По-моему, сегодня говорить о Станиславском имеют право люди не сытые, не благополучные, не довольные собой... Я не очень понимаю и принимаю таких людей. Те же российские режиссеры, которых я назвал раньше, не были благополучными, не были довольными собой. Они понимали те острейшие проблемы, которые существуют перед театром как перед зеркалом жизни. Проблема цинизма в жизни и в искусстве сегодня очень остра! Лично мне очень не хочется, чтобы те люди, с которыми я работаю, были хоть в какой-то мере подвержены цинизму. Слушая сегодня своих коллег, я сделал вывод, что Станиславский жив в любом режиссере, в любом артисте, если они хотят и могут выразить законы поведения человека в экстремальных условиях. А драма — это всегда экстремальные условия.

Выпуск газеты №:

№11, (2013)Section

Культура