«Дядьки отечества чужого...»

Тарас Шевченко — об украинской квазиэлите и «казаке безверхом»

Один из центральных в поэзии Тараса Шевченко — мотив национального отступничества. Появившись в первый раз в его стихотворении «Розрита могила», он еще не раз будет «выныривать» в произведениях Шевченко более поздней поры. Мотив этот связан с его болезненными размышлениями об украинской элите, которая во времена Екатерины ІІ быстренько «перелицевалась» во дворянство, после чего Украина надолго осталась без национального провода, ведь какая там из «дядьків отечества чужого» элита?! Потакатели, оборотни, отступники, да и только...

Итак — три характерных эпизода 1843, 1845 и 1860 гг.; три произведения Шевченко, в которых отразились муки его души и разума, его надежды, проклятия, заклинания...

РОЗРИТА МОГИЛА

Появлению этого стихотворения (9 октября 1843 г., Березань) предшествовала небывало большая пауза в творчестве Т. Шевченко. С февраля 1843-го, после поэмы «Гамалія», он ничего не писал. Хронологически стихотворение «Розрита могила» размещается между произведением «Гамалія» — и посвященной Варваре Репниной поэмой «Тризна» (ноябрь 1843 г.).

Затяжная (девятимесячная!) творческая пауза между февралем и октябрем 1843 года была заполнена многими событиями, поездками, знакомствами... Шевченко надеялся на поездку в Италию, а попал на Украину. Качановка, Убежище, Мойсовка, Березовая Рудка с ее искушениями, Яготин — вот неполный перечень мест, где побывал поэт, прежде чем приехал в Березань, в гости к историку и фольклористу Платону Лукашевичу.

«Розрита могила» — это плач над разоренной Украиной, которая предстает здесь в образе матери, обиженной собственными детьми. Пораженный поэт разговаривает с ней, и в ответ на свои исполнение страданий вопросы слышит монолог Матери-Украины — монолог, который составляет основную часть стихотворения.

В произведении «Розрита могила» Тарас Шевченко впервые выставил счет Богдану Хмельницкому — конечно, за Переяславское соглашение 1654 года. Исторические счета с гетманом тем досаднее, что выражены они устами самой Украины:

«Ой Богдане, Богданочку,

Якби була знала,

У колисці б задушила,

Під серцем приспала.»

И дальше звучат слова матери, напоминающие национальный апокалипсис:

«Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі.

Дніпро, брат мій, висихає,

Мене покидає,

І могили мої милі

Москаль розриває.»

Больше всего же горечи в тех словах матери, которые касаются оборотней, отступников:

«А тим часом перевертні

Нехай підростають

Та поможуть москалеві

Господарювати,

Та з матері полатану

Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки,

Матір катувати.»

Однако поэт все же не оставляет своих читателей (слушателей) наедине с безнадежностью. Он завершает стихотворение намеком на спрятанные старыми родителями сокровища, которые так и не нашли те, кто разрывал могилу. Потеряли их след и дети матери Украины, однако, может, когда-то таки отыщут:

«Ех, якби-то,

Якби-то найшли те, що там схоронили,

Не плакали б діти, мати не журилась.»

Сокровища — это символ судьбы, ожидаемой воли. Национальные мечтания о другой — вольной — жизни рано или поздно сбудутся, говорит нам поэт, и его слова звучат как внушение, вызывание надежды.

Мотив спрятанного сокровища, что его надлежит отыскать украинцам, впоследствии появится в киносценарии «Звенигора», написанном Юрием Тютюнником, уроженцем села Будище, что на Звенигородщине (это то же Будище, где Тарас Шевченко во времена отрочества казачковал у пана Энгельгардта!). А. Довженко, снимая фильм, выразительно апеллировал к «Гайдамакам» Шевченко: первая часть имеет название «Гупалівщина». Замысел режиссера, как и сценариста, заключался в том, чтобы отметить связь времен, идею преемственности поколений и радость отыскания сокровищ...

І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ

«Посланіє» датируется концом декабря 1845 года. То был звездный час Шевченко-поэта: будучи в гостях в Переяславе у врача Андрея Козачковского, он создал несколько шедевров. Именно тогда, 14 декабря, в селе Вьюнище, что возле Переяслава, была написана и поэма «І мертвим, і живим...».

Неминуемо появляется вопрос об адресате послания. Кто они, те мертвые, живые и нерожденные земляки, к которым обращается поэт и которым адресовано столько его саркастических слов? Ответ очевиден: «свое» панство, украинцев-оборотней, «интеллектуалов» ХІХ в., чей потенциал реализуется в интересах чужого, а не своего. Речь идет о тех, кто должен был бы быть национальной элитой Украины.

Направленные в их сторону иеремиады Шевченко содержат болезненные упреки, граничащие с проклятиями. Причем упреки поэта все время вращаются вокруг двух основных тем: социальная несправедливость и национальное отступничество. Эти два мотива так тесно переплетены, что их не стоит и разводить в разные стороны, ведь творцы обеих кривд — одни и те же!

Итак, кривды социальные. С них и начинается это странное послание, причем слова найдены такие, что трудно сказать, где заканчивается боль и начинается ярость к оглохшему панству, не способному услышать горе тех, кого оно эксплуатирует:

«Кайданами міняються,

Правдою торгують.

І Господа зневажають,

Людей запрягають

В тяжкі ярма...»

Напоминание о Господе в послании звучит как рефрен. Поэт постоянно напоминает о Божьем суде, о том, что приумножение зла на земле равнозначно пренебрежению к Господу. Он и в других произведениях не раз будет апеллировать к христианскому сознанию тех, кому адресовались его слова. Авторитет Бога, его заповедей казался ему самым главным, самым сильным, может, даже последним аргументом в полемике с теми, кто творит зло. Правда, не забывал Шевченко и о суде земном, прозрачно намекая на месть посполитого люда, доведенного до предела отчаяния, что его следовало бы назвать экзистенциальным:

«Орють лихо,

Лихом засівають.

А що вродить? Побачите,

Які будуть жнива!

Схаменіться, недолюди,

Діти юродиві!»

И вот здесь начинается едва ли не самое большое чудо Шевченкового послания: от ярости и гнева он вдруг молниеносно переходит к совсем другой интонации, в которой доминирует восхищение:

«Подивіться на рай тихий,

На свою країну,

Полюбіте щирим серцем

Велику руїну,

Розкуйтеся, братайтеся,

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя правда,

І сила, і воля.»

Инвективы поэта приобретают новые значения, ключевой становится резкая оппозиция «свое — чужое». Тарас Шевченко с прямо-таки апостольской одержимостью сзывает блудных сынов Украины, то проклиная их, то заклиная, то угрожая опять страшным судом, который будет вершиться уже и не на небесах, а на земле:

«Схаменіться! будьте люди,

Бо лихо вам буде.

Розкуються незабаром

Заковані люде,

Настане суд, заговорять

І Дніпро, і гори!

І потече сторіками

Кров у синє море

Дітей ваших...»

Подобные виденья впоследствии появятся в поэзии Леси Украинки: «Великий буде жах, велике й визволення, Тоді впадуть всесвітні її окови...».

Шевченко не ищет границ для своего свирепого сарказма — он предвещает страшный пароксизм мести «немудрого» и «невченого» простонародья, кровавую стихию, апокалипсис, который неминуемо наступит, если «діти юродиві» не опомнятся. Только же дело в том, что все эти кошмары не являются, скажем так, безальтернативными! Об альтернативах Шевченко я скажу немного дальше, потому что перед тем важно не пропустить блестящий портрет малороссийской квазиэлиты, пораженной вирусом национального отступничества.

Прежде всего она, эта квазиэлита, безликая. Кризис идентичности, ассимилированности, побег от своего национального «Я» и заискивание перед чужестранцами неминуемо приводят к моральным болезням, которые начинаются с потери элементарного чувства собственного достоинства. Вопрос «кто вы?» — фатальный для малороссийского сознания. Ответа на него нет — все зависит от того, что скажет немец (немец у Т. Шевченко — не обязательно, собственно, немец; это слово он употребляет в более широком значении, как маркер чуждости). Может, моголы. Может, славяне. Одно слово — никто.

Но Шевченко на этой неодобрительной ноте не останавливается: он хорошо знает, что квазиэлите с ее безликостью нужны какие-то психологические компенсаторы; что национальная безликость, оказывается, легко уживается с малороссийской чванливостью, спесью, самолюбованием, квасным патриотизмом! Речь идет ведь, не будем забывать, о перелицованных в русских дворян потомках казацкой старшины, а то и гетманов. О Галаганах, Кочубеях, Скоропадских І половины ХІХ в., которые, как известно, гордились своей родовитостью, временами хранили в имениях семейные реликвии, которые напоминали им о славной древности, предках...

Центральная часть Шевченкового послания — это полемика об истории. Ее можно было бы назвать срыванием масок: поэт решительно прощается с романтическими представлениями о героическом казацком прошлом, о Гетманщине. Теперь, в 1845-ом, ему открылись новые, значительно более горькие истины.

«Прочитайте знову

Тую славу. Та читайте

Од слова до слова,

Не минайте ані титли,

Ніже тії коми,

Все розберіть... та й спитайте

Тойді себе: що ми?..

Чиї сини? Яких батьків?

Ким? За що закуті?..

То й побачите, що ось що

Ваші славні Брути:

Раби, подножки, грязь Москви,

Варшавське сміття — ваші пани,

Ясновельможнії гетьмани.

Чого ж ви чванитеся, ви!

Сини сердешної Украйни!»

Представим на мгновение, что читатель этих строк — кто-то из владельцев Тростянца (род Скоропадских), или Сокиринцев, или Дегтярей (Галаганы), или Згуровки (Кочубеи)... Шевченко не оставлял им (но не только этим конкретным адресатам, но и другим «прадідів великих правнукам поганим») никаких иллюзий. Это им он бросил слова, которые впоследствии будут повторяться множество раз как заклинание: «І чужому научайтесь, /Й свого не цурайтесь, /Бо хто матір забуває, /Того Бог карає, /Того діти цураються, /В хату не пускають».

Казалось бы, гнев поэта только что дошел до высшей точки кипения. Однако нет: Шевченко не ограничится инвективами и сарказмом. Он не забудет, что альтернатива для блудных сыновей, несмотря ни на что, существует. Как по мне, главный авторский месседж заключается все же не в том, чтобы осудить заблудших, а в том, чтобы дать им шанс. Квазиэлите предлагается стать национальной элитой. Поэт зовет блудных сыновей вернуться к «великой руине», выйти на дорогу любви к «своей хате», и освящает это будущее возвращение в Украину как праведное деяние, как путь «своей мудрости».

Тую славу. Та читайте

Од слова до слова,

Не минайте ані титли,

Ніже тії коми,

Все розберіть... та й спитайте

Тойді себе: що ми?..

Чиї сини? Яких батьків?

Ким? За що закуті?..

Апостольский тон и апостольская лексика у него свободны от натуги стилизации, поскольку «І мертвим, і живим» — это не только послание, обращенное к другим. Это, если хотите, еще и тихая молитва поэта о взаимопонимании «братьев» ради матери.

Диво дивное, начав послание с жуткой картины социальной несправедливости, Шевченко закончил его идеалом национального понимания братьев на почве любви к матери! Понимание, которое не зависит от социальных ниш, что их занимают такие разные «братья». Послание должно было напомнить о том, что стоит значительно выше социальных ролей и предопределенных ими противоречий: Бог и Украина. Речь шла, в сущности, о зависимости любви к Богу — и любви к брату ради Украины. Такие авторские смыслы послания подчеркнуты эпиграфом из соборного послания Иоанна: «Якщо хтось каже, що любить Бога, а брата свого ненавидить, — лож є».

И, конечно, Шевченко не был бы Шевченко, если бы в конце — опять же, полностью по-апостольски, однако и очень по-человечески — не приоткрыл завесу перед будущим. Тем будущим, в котором сбываются удивительнейшие национальные мечтания:

«Обніміте ж, брати мої,

Найменшого брата —

Нехай мати усміхнеться,

Заплакана мати.

Благословить дітей своїх

Твердими руками

І діточок поцілує

Вольними устами.

І забудеться срамотня

Давняя година,

І оживе добра слава,

Слава України,

І світ ясний, невечірній

Тихо засіяє...

Обніміться ж, брати мої,

Молю вас, благаю!»

Что это — как не воплощенная украинская мечта, выстраданная, такая желанная идиллия, в которой все продиктовано любовью? Не забыт здесь и «найменший брат», тот же, чье «невчене око», говорил поэт, может заглянуть панам «в саму душу / Глибоко! Глибоко!», если они не опомнятся. Социальное понимание возможно на почве высших национальных приоритетов, об этом Тарас Шевченко тоже говорил своим современникам и потомкам. Он верил, что мечта достижима, если разноликим украинским сообществом будет двигать главный, единомыслимый императив: Бог и Украина.

БУВАЛИ ВОЙНИ Й ВОЙСЬКОВІЇ ЧВАРИ

А теперь перенесемся из Вьюнища в Петербург.

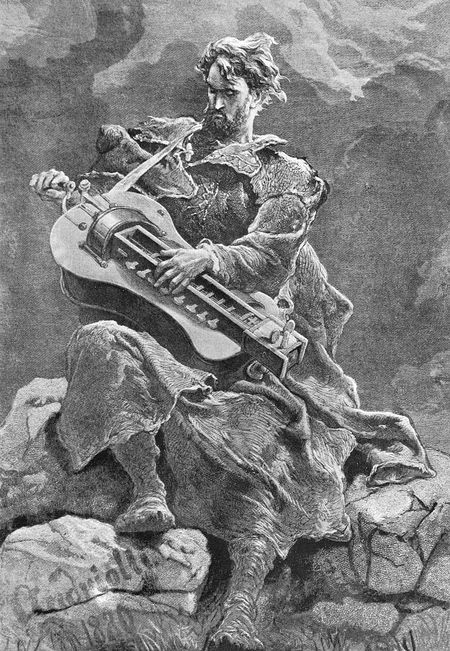

1860-и год... Шевченко пишет одно из последних стихотворений, в котором опять возвращается к размышлениям об «элите» и элите. Вот это стихотворение:

«Бували войни й войськовії свари:

Галагани, і Киселі, і Кочубеї-Нагаї —

Було добра того чимало.

Минуло все, та не пропало.

Остались шашелі: гризуть,

Жеруть і тлять старого дуба...

А од коріння тихо, любо

Зелені парості ростуть.

І виростуть; і без сокири

Аж зареве та загуде,

Козак безверхий упаде,

Розтрощить трон, порве порфіру,

Роздавить вашого кумира,

Людськії шашелі. Няньки,

Дядьки отечества чужого!

Не стане ідола святого,

І вас не стане, — будяки

Та кропива — а більш нічого

Не виросте над вашим трупом.

І стане купою на купі

Смердячий гній — і все те, все

Потроху вітер рознесе,

А ми помолимося Богу

І небагатії, невбогі.»

Читая эти строки, невозможно не почувствовать безграничный, с горьким привкусом, сарказм Шевченко. Оглядываясь во времена прошлые, он опять вспоминает всех тех «галаганов — киселей — кочубеев», не скрывая своего презрения к ним. «Було добра того чимало», — въедливо иронизирует поэт. Он знает, что дело не в фамилиях, а в национальном отступничестве как явлении, которое, к тому же, не осталось в далеких ХVII или ХVIII вв. Оно продолжает себя в «шашелі», что до сих пор «гризе... старого дуба».

Как видим, Тарас Шевченко заговорил языком аллегорий. Его «старый дуб» символизирует казацкую нацию, Украину, которая была и является объектом искушений не только для захожих, но и для, как сказал бы Михаил Драгоманов, «турков внутренних». За время, которое миновало после 1845-го, когда писалось послание, настроение поэта изменилось разительно! Шевченко избавился от последних иллюзий относительно «галаганов — киселей — кочубеев», поэтому нечего искать у него прежних молитвенных интонаций, призывов к «объятиям»... Все, казалось бы, поглотил жгучий сарказм. Хотя нет: сарказм, каким бы жгучим он ни был, не отобрал надежду и веру автора в «зелені парості», что незаметно пробиваются из корня «старого дуба». Эта новая аллегория мгновенно пробуждает у поэта виденье будущего — и в нем опять просыпается давний призыв к пророчеству, внушению, вызыванию того будущего.

Только что то за «козак безверхий», который, упав, «розтрощить трон, порве порфіру», да еще и «роздавить» того, кто для «людської шашелі» является «кумиром»? Эпитет «безверхий» встречался у Шевченко и раньше, например — в поэме «Наймичка»: «Тяжко дітей годувати /У безверхій хаті»... Легче всего было бы думать, что «безверхий» означает «убогий». На самом же деле слово это у Шевченко прирастает новыми значениями. «Безверхой» является та хата, где не хватает порядка, толка. То же — с «безверхим» казаком: в стихотворении Т. Шевченко этот образ вырастает в символ «посполитого» — безэлитного! — украинского бытия, которое, в конечном итоге, не может продолжаться вечно именно так, в беспорядочности и безнадежности.

Шевченко предвещает неминуемое наступление другой жизни, уже без «трона» и «кумира». И в этой другой жизни он не оставляет места «дядькам отечества чужого» — они бесславно исчезнут. Из сарказма рождаются гнев и проклятие: «І вас не стане — будяки /Та кропива — а більш нічого /Не виросте над вашим трупом...». Однако завершается стихотворение все же не духом поразительной инвективы, а такой характерной для Шевченко краюшкой будущей идиллии, осуществленной мечты — словно перед внутренним взором поэта опять замерцал его «садок вишневий». «Садок», где сбылся его идеал социальной справедливости (ключом к пониманию этого идеала являются заключительные слова о «небагатих-невбогих», то есть — о «среднем классе», как бы мы сказали теперь!)

Круг замкнулся. Шевченко вернулся к своим давним виденьям «рая тихого», дополняя его образ новыми штрихами (вовсе неслучайно, думаю, в стихотворении 1860 года, в картине грядущего обновления появились слова: «без сокири», — они прозвучали как возражение поэта себе самому, тому, который раньше призывал «добре вигострить сокиру»).

Уже и теперь, у последней черты, Тараса Шевченко не покидала вера в то, что «захований скарб» когда-то таки будет найден. И что «козак» тоже не останется «безверхим»: недаром же из источенного «шашіллю» «старого дуба» пробивались те «зелені парості»...

Не теми ли Шевченковыми надеждами живем и сегодня?

Выпуск газеты №:

№3, (2013)Section

Культура