Франковцы в поисках себя

Размышления после премьеры спектакля «Царь Эдип»

Выдающиеся художники всегда имеют свой почерк, свои фирменные знаки, по которым их радостно узнают почитатели и коллеги. Скажем, Роберт Стуруа, народный артист СССР и Грузии, лауреат Государственной премии Грузии имени Шота Руставели, всемирно известный театральный режиссер, любит выстраивать свои представления в масштабах сквозьвременных, общечеловеческих, философских, используя полутанцевальную пластику, насыщенную систему художественных знаков, психологический парадокс и принцип виртуозного представления в актерской игре.

Гениальный композитор Гия Канчели, работавший со Стуруа, наверное, во всех его спектаклях узнается в могучих музыкальных ударах, за которыми наступает тревожная пронзительная тишина, полная предчувствия трагизма. А далее возникают упругие ритмы боев, сердцебиения и тяжелых шагов неотвратимой судьбы.

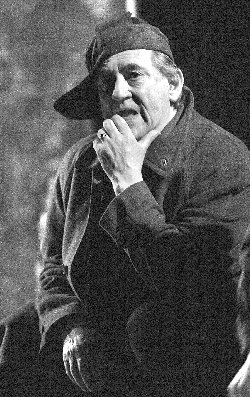

Актер величайшего таланта Богдан Ступка, народный артист СССР и Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и Международной премии имени К.С. Станиславского, отличается психологической эксцентриадой, выразительностью пластического рисунка каждой роли, широким диапазоном сильного голоса чуть металлического тембра и непрерывностью мышления на сцене в образе.

Древнегреческий драматург Софокл вывел на сцену третьего актера (чем окончательно оторвал театр от религиозного ритуала), наделил хор функциями философского комментария и вошел в научную психиатрию и историю цивилизации своими вечными трагедиями и понятием «эдипов комплекс» (половое влечение сына к матери и отношение к женщине и жене как к матери).

Все они сошлись в один из майских дней на сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве в премьере спектакля «Царь Эдип». Такие разные, такие стремящиеся к взаимопониманию, такие восторженные друг другом и с такими непохожими культурными традициями и опытом за плечами. Что из этого вышло? Смотрим, видим, рассуждаем…

Музыкальная ткань спектакля вне обсуждения. Она, как всегда у Г. Канчели, эмоционально насыщена, художественно уместна и волнует где-то на уровне солнечного сплетения, ее воспринимаешь не умом и даже не сердцем, а нутром, всем естеством. Декорации заслуженного художника Грузии, лауреата Государственной премии Грузии имени Шота Руставели Мириана Швелидзе обобщенно-трагические — огромные рыжевато-ржавые глыбы по бокам и в глубине сцены, железные леса, стулья с высокими спинками, вневременные костюмы (творческое открытие Р. Стуруа, растиражированное сегодня мировым театром), древний автомобиль Тиресия, годный разве что на металлолом, и любимые Стуруа черные зонтики. Все.

Центр свободен. Есть пропасть (оркестровая яма), на краю которой замрет в финале Эдип-Ступка с сумасшедшей проводницей: «Веди меня!». Образ тревоги, конца жизни, а может, и света.

Сценическое действие насыщено режиссерскими знаками, которые так интересно разгадывать и дешифровать. Скрипучие сапоги Эдипа — шаги властелина слышит все государство. Черные очки слепца-Тиресия примеряет Эдип, чтобы потом надеть их навсегда. Царь кормит кусочками яблока благодарный народ (хор) — милостиво раздает блага. Пускает сигарный дым, рассказывая о своих, как он считает, родителях, властителях Карфагена — напускает тумана, сам в этом тумане. Роскошное пальто-мантия Эдипа великовато его преемнику Креонту (О. Ступка), потому что личность его значительно мельче эдиповой. Но хватит пересказывать — образными шарадами насыщена ткань всего представления. Щедрая пища для зрительского интеллекта.

В спектакле задействованы первоклассные франковские актеры: народные, заслуженные, просто талантливые. Кроме упомянутых выше — С. Олексенко (Тиресий), С. Станкевич (пастух), В. Горобей (гонец), Е. Шах (челядинец) и другие. И состав Хора, важного действующего лица трагедии, незауряден. Это известные франковские актрисы, каждая из которых могла бы достойно сыграть саму царицу Йокасту — тоже народные, заслуженные и талантливые Н. Гиляровская, И. Дорошенко, Т. Горчинская, И. Капинос, Л. Кубьюк, Е. Слуцкая, Л. Смородина и другие. Среди этих звезд стоит обратить внимание на Т. Шляхову, чья Юродивая пронзительным рефреном прошла через все представление, попискивая, скуля, смеясь, играя царским венцом-венком, раскапывая могилу из тряпья побитого толпой Эдипа и спасая его. И то правда — от кого ожидать сочувствия и помощи в наше время, как не от сумасшедших. Сумасшедшие и ведут нас, слепых и грешных. Только вот куда заведут? Не в пропасть ли?

Распределение ролей только на первый взгляд кажется странным. По пьесе Эдип значительно младше своей жены Йокасты, потому что она его мать. Брат Йокасты Креонт с некоторой натяжкой мог бы быть сверстником Эдипа. А Р. Стуруа ставит на роль Эдипа «осеннего» возраста Богдана Сильвестровича Ступку, на Креонта — Ступку-младшего Остапа, на Йокасту — молодую актрису Наталью Корпан. Этот парадокс обсуждают все, кто видел представление. Но Стуруа мыслит собственными категориями, не реально-бытовыми, а поэтическими. Ему нужен зрелый Эдип, ответственный и по-своему мудрый правитель, осведомленный во всех жизненных ситуациях — от любви до измены и коварства — сильная личность, способная раскаяться и покарать себя. Ему нужен был молодой хищник Креонт, потенциальный тиран и самовлюбленный эгоцентрик. Ему нужна была Вечная Женщина Йокаста, всегда молодая душой, сильная физически и духовно, способная защищать дорогих ей людей даже от богов и одаривать мир любовью и материнством. Кстати, Н. Корпан-Йокаста уходит со сцены, старчески согнутая пополам — сломана личность. И потому дело здесь не в реальности возрастных соотношений, а в театральной образности.

Но отдавая надлежащее сильным сторонам этого талантливого спектакля, приходится задуматься над тем, почему, несмотря на неоспоримые его достоинства, он не потрясает, не поражает, не захватывает, а кого-то и утомляет (такие покидают зал посреди действия, так как спектакль идет без антракта, пьеса удачно сокращена режиссером).

Можно допустить, что мы, зрители, настроены на другой характер восприятия представления — не интеллектуальная работа, а эмоциональное сочувствие для нас естественнее. Но не это главное. Скорее дело в том, что за короткое время репетиций не успела произойти диффузия двух очень разных и самодостаточных театральных культур. Грузинская постановочная группа (режиссер, сценограф, композитор и хореограф — все ключевые фигуры в создании спектакля) выстраивала свою систему театральной эстетики, в которую другая половина, украинский актерский состав, практически не вписывалась. Разница существенная. Грузины пользуются стихией яркой актерской театральности, сценического карнавала, когда характер надет на актера как маска, как свободный костюм-домино. А это отнюдь не предполагает правдоподобия воссоздания жизни человеческого духа на сцене, к чему привыкли актеры славянского, украинского типа. Грузины на сцене играют и играются, а украинцы живут и проживают. Перейти в другую, грузинского типа театральную веру, большинству франковцев не удалось.

На грани этих противоположных принципов удачно балансирует мощный Б. Ступка. Ему удается быть философом и арлекином одновременно. Актер так выразительно прорисовывает постепенность прозрения Эдипа, его путь к познанию горьких трагических истин и окончательную катастрофу личности, что интереснее всего наблюдать именно за этим внутренним процессом человека. Легче других идет навстречу новшествам в средствах актерской выразительности молодая актриса Наталья Корпан (Йокаста), еще не отягощенная соответствующим сценическим опытом и пластичная во внутренней актерской настроенности. Большинство же других исполнителей, хотя и очень стараются выполнить режиссерский рисунок, не в состоянии вырваться из земной конкретики в поэтическую условность. И тогда присущий грузинам естественной пафос превращается в обычный крик. Представление становится сверх меры шумным, а еще коллеги Софокла говорили: если хочешь, чтобы тебя услышали, — не кричи. Тем более, что проявились проблемы у мастеров-франковцев со сценической речью и голосом — его или недостает, или в крике пропадает значительная часть важного текста.

Так же и с пластикой. Хореограф, народный артист Грузии, лауреат Государственной премии Грузии имени Шота Руставели Гоги Алексидзе так и не добился от актеров того почти танцевального движения, летучей поступи и четко ритмизированного действия хора, которые составляют шарм грузинского актерского стиля. Украинцы двигаются хоть и стремительно, но тяжело, топчут землю, а не едва касаются ее. И потому в пластике спектакля Театра им. И. Франко нет того завораживающего визуального ритма, который присущ спектаклям Театра им. Ш. Руставели и режиссерскому почерку Р. Стуруа.

Что же мы имеем в итоге? Значительную и серьезную работу украинских и грузинских мастеров, флагманского театра нашего государства. Не во всем удачную, но полезную для трупы франковцев и интересную для почитателей искусства сцены. Театр им. И. Франко сегодня ищет себя, нового. Творческая трасса Сергея Данченко прервалась. Надо искать новый путь. И они ищут. Пробуют старые формы театра, приобщаются к другим театральным системам, рискуют с современной драматургией, творческими инициативами и ничего не боятся. Думают. Делают. Доброй работы! — как говорил Лесь Курбас.

Выпуск газеты №:

№101, (2003)Section

Культура