МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ

XXV московский кинофестиваль глазами корреспондента «Дня»

(Окончание. Начало см. в «Дне» от 11 июля с. г.)

Давно замечено, что фестивали, отмеченные юбилейным числом, не удаются. Московский форум не исключение. Вялый, не слишком зрелищный конкурс дополнился многочисленными «провисаниями» большинства внеконкурсных программ. Очевидно, такой уж выпал неурожайный сезон.

Или, скорее, всю энергию дарования, отпущенную кинематографистам на этот год, вобрал в себя «Догвилль» (см. «День» от 15 июля). Показ последней ленты Ларса фон Триера стал основным событием фестиваля — наряду с премьерой первой части новой эпопеи Питера Гринувея «Чемоданы Тульза Люпера».

Восстав из полузабытья, особенно ощутимого после пика популярности в середине 90-х, Гринувей приобщился к единственно подходящему для себя способу творчества — мультимедийному. Он бросил сочинять истории из жизни, дабы окончательно стать тем, кем всегда был — регистратором и собирателем красивых диковинок, составителем перечней, коллекционером чужеродных сюжетов.

С этой целью режиссер реанимировал своего раннего героя — Тульза Люпера. Персонаж со странным именем есть в ранних фильмах Гринувея. Причем он там не участвует в действии, а присутствует за кадром как вдохновитель и идеолог событий. Типично постмодернистский прием в духе Борхеса — изобретательно и подробно излагать биографию некой вымышленной персоны, вписывая ее в реальные события. После длительного спада столь эфемерная личность Гринувею пришлась очень кстати. И теперь он снимает фильм, да не просто фильм, а девятичасовую эпопею, в которой житие Люпера будет сопряжено с новейшей историей человечества и научного прогресса.

Первая часть «Чемоданов Тульза Люпера» выглядит типично (понимаю, что банально, но по-другому не скажешь), даже слишком по-гринувеевски. Экран запружен разномастной информацией. Плывут в несколько слоев тексты. Изображение дробится на полиэкраны, количество которых доходит до десятка, в каждом из сегментов — свое действие. Причем и сами экраны не стоят на месте, перемещаясь и наползая друг на друга. В них показывают не только основной сюжет фильма, но и, например, пробы актеров, черновые фрагменты, в фильм не вошедшие. Плюс масса компьютерной анимации, неподвижных рисованных заставок, черно-белой кинохроники. Одним словом, выглядит все как галлюцинация не в меру рьяного сетевого пользователя, пересидевшего перед монитором пару лишних недель. Но иногда занятно.

Что до содержания, то оно довольно внятно и прямолинейно. Вначале в подчеркнуто постановочном интерьере носятся дети, один из которых — маленький и вредный Люпер. Воспоминания о детстве гения проходят под грохот канонады — эха Первой мировой. Взрослого Тульза играет эффектный курчавый блондин (Дж. Дж. Фельд) с гордым римским профилем. Всю первую часть (равно как и все остальные, надо думать) Люпер сидит в тюрьме, — вернее, в разных тюрьмах. Сажают его впервые в детстве, в сарай, за проказы. Фатальное везение на застенки — один из приводных ремней сюжета. Герой рыщет по Моабитской пустыне в штате Юта, где он вступает в конфликт с местными садистами-мормонами, вдобавок еще и немцами. Отсидев в мормонской тюрьме, он уезжает в Бельгию, где вскоре попадает в плен к начальнику вокзала, лидеру местных фашистов, и следующий срок мотает чуть ли не на перроне.

Попутно описывается содержимое его чемоданов. Люпер предстает как изысканный Плюшкин. Чего он только не хранит: чемоданы с кусками угля, напоминающими горы; с женским бельем; с окровавленными обоями; с парфюмерией; с одеждой расстрелянных любовников — всего должно быть ни много, ни мало — 92 чемодана. Отсчет картине задают и ключи к тем или иным замкам, возникающие по ходу действия, каждый из которых показывается на отдельной заставке под особую музыку.

Планируется и частично русская серия — где Люпер, наверно, будет сидеть в сталинской кутузке. Одну из ролей сыграет Рената Литвинова. Трудно себе, правда, представить, как Гринувей думает продолжать фильм, ведь из наших лагерей еще никто не выходил без значительного ущерба для здоровья и жизни.

В общем, опять постмодерные перечни, только в очень большом числе. Через себя перешагнуть крайне сложно. Ракурсы и у «нового» Гринувея такие же предсказуемые: актер анфас, актер профиль. Особой игры от актеров, кстати, не требуется; похоже, основное требование — не выпадать по цвету и местоположению из композиции кадра. Настоящей перспективной глубины нет, пейзажи сняты так, что кажутся одним обширным театральным задником. Камера движется очень правильно, никаких прыжков и дерганий. Все плавно, величаво, перпендикулярно. И постоянная визуальная перегрузка — вплоть до головной боли.

Одним словом, Гринувей как Гринувей.

Но ругать его рука не поднимается. Именно потому, что вполне по-гринувеевски старомодно и ярко. Получается — неглупый, многосложный аттракцион для тренажа эрудиции. Сейчас уже никто не делает такие кинематографические «игрушки».

Вот «Бассейн», — последний и также очень ожидаемый фильм Франсуа Озона, разочаровал всерьез. Задействовав прекрасных актрис — Шарлотту Ремплинг и Людовин Санье, — режиссер вверг их в тягучую, лишенную какой бы то ни было интриги, психологической либо детективной, историю. Собственно, сам фильм и похож на бассейн — настолько вычищенный, равномерно подогретый, стерилизованный, что купаться в нем не хочется вовсе.

«Время волков» Михаэля Ханеке, гениально шокировавшего мир «Забавными играми» и «Пианисткой», увы, вновь продемонстрировало, что этот австрийский режиссер крайне неровен. Попытка воссоздать модели человеческого поведения на фоне глобальной катастрофы оказались неубедительными — может быть потому, что Ханеке фатально не верит в самопожертвование... «Отчуждение» (режиссер — Нури Билге Джейлан), первый турецкий фильм, получивший гран-при в Каннах, сводило восприятие судорогой скуки. Канадское «Нашествие варваров», обласканное там же, усыпляло еще больше. Оставалось ощущение, что европейское, шире, — западное кино, — устало от самого себя.

Более-менее оживляли каникулярный пейзаж провокативные картины. Кроме «Догвилля», этого шедевра провокации, их было еще две. Наиболее целенаправленная и агрессивная называлась «Божественное вмешательство». Исторический момент состоит в том, что это первая палестинская полноформатная картина. Более того, на памяти автора этих строк — первый качественный арабский фильм. Хотя он, конечно, не вполне арабский, а франко-палестино-марокко-германский, что тоже говорит о многом.

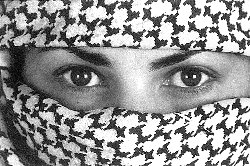

Хотя, сугубо антиизраильским это кино не назовешь. Начинается оно с приятного утра в палестинском квартале, где господствуют взаимно сильные чувства. Вот палестинец едет в машине, навстречу — соседи, тоже арабы, и с каждым он приветливо здоровается, попутно излагая вслух, очень конкретно, где он видел маму этого соседа, его сестру, его жену и его самого. А соседи, наверняка, произносят вслед машине то же самое с кривых разбитых тротуаров. И еще бросают друг другу мусор во двор, расковыривают мостовую перед домом, чтобы автомобиль не мог проехать, и опять же бьют друг другу (хотя какие они друзья?) морду по малейшему поводу. Сплошное национальное согласие. Но когда дело доходит до отношений с израильтянами, то начинаются чудеса. Едет араб по шоссе, бросает огрызок в окошко — взрыв, танка с шестиконечной звездой нет. Из машины на КПП выходит эффектная арабка на высоких каблуках, ступает мимо зачарованных израильских вояк — и сторожевая вышка с грохотом заваливается, просто от ее вида. Или пара шутников надувают воздушный шарик с портретом ухмыляющегося Арафата, и летит тот себе через ненавистный КПП, и солдаты опять цепенеют от палестинской наглости.

Но вершина — конечно, финальная сцена на стрельбище. Взвод израильских спецназовцев расстреливает мишени, изображающие арабских шахидок в полный рост. Внезапно одна мишень оживает, превращается в настоящую, закутанную с головы до ног шахидку. В нее стреляют, а пули вредную девицу не берут. Наоборот, окружают ее арабскую голову сюрреалистическим венчиком. Взбесившаяся арабка летает по воздуху и дерется в беспроигрышном стиле одним-махом-семерых-побивахом. Все начинает походить на арабо-еврейскую «Матрицу», невероятно смешную и злобную по сути. Шахидка закидывает врага камешками и прочим хламом, а под конец — лимонками. В итоге в живых остается только один инструктор с лицом супермена, который, однако, поделать ничего не может.

В целом, сильно напоминает гремучую смесь из Отара Иоселиани, Луиса Бунюэля и братьев Вачовски. Бессловесно, масса мрачного, но меткого юмора и абсурдных ситуаций, а герои — безумнее один другого. Недаром режиссер по имени Элиа Сулейман родился в знаменитом городе Назарете, потом учился и жил в Нью-Йорке, после чего вернулся в арабскую часть Иерусалима и ведет там кинофакультет. То есть кино снято очень по-западному эффектно, но с совершенно палестинским содержанием. Божественное помешательство, один словом, причем Бог еще неизвестно чей.

Еще одно кино, на сей раз антиамериканское, снял, естественно, американец, Майкл Мур. Тот самый, что на последней церемонии «Оскара» рассказал Джорджу Бушу все, что о нем думает. Даром, что ему «Оскара» таки дали за лучший документальный фильм. «Боулинг для Коламбайна» — расследование по следам очередного стрельбища в американской школе в городишке Коламбайн, где двое несовершеннолетних, назвавшись «мафия в шинелях», перестреляли добрую дюжину соучеников и учителей. Мур, толстый, бородатый и въедливый, бродит с камерой и выясняет, почему американцы хватаются за ствол по поводу и без. Причем в той же Канаде оружия на руках не меньше, а все тихо.

Конечно, в фильме хватает дидактики в духе советской «Международной панорамы», но любопытные наблюдения имеются. Мур находит полусумасшедших сограждан, скопивших у себя дома целые арсеналы. Беседует на оружейную тему с Мерилин Менсоном, который оказывается мирной овечкой и даже, на поверку, интеллигентом-гуманистом. Но самый главный гуманист, конечно, Мур. Не только гуманист, еще и патриот. Давно замечено, что самые лютые антиамериканцы являются и самыми преданными янки. Однако в своем копании в язвах американского коллективного сознания, в хождении по местам самым громких расстрелов Мур выискивает такое, что никакому патриоту не понравилось бы. Тем не менее, самое главное — не обличение общественных язв и пороков. Главное — боулинг. С шарами и кеглями. Потому что двое убийц в шинелях очень любили ходить в боулинг. И в утро расстрела тоже туда ходили, катали шары. И потому что подпольная «милиция» (таких вооруженных до зубов милиций в каждом штате все больше и больше) штата Мичиган тренируется стрелять по кеглям. Потому что фильм заканчивается тем, что в боулинге городка Коламбайн... правильно, убили трех человек. Зачем? — спрашивает Мур. Возможно, из-за того, что отношение к жизни ближнего своего — как к объекту игры? Но это уже допущение зрителя. В фильме ответа никто не знает...

Одним словом, то, что происходило, трудно назвать кинофестивалем как таковым — ведь фестиваль требует работы чуть ли не круглосуточной. Отдельные проблески в виде «Спасти зеленую планету!», «Боулинга для Коламбайна», «Божественного вмешательства», проекта «9.11.2001», конечно, «Догвилля», — не влияли на общее благодушие этих десятидневных каникул. Сам фестиваль здесь ни при чем. Скорее всего, подобные каникулы захватили значительную часть мирового кино. Однако после каникул следует осень, а, значит — урожай...

Чан Чжун Хван: «Я получаю энергию от боли неимущих и меньшинств»

Молодой южнокорейский режиссер Чан Чжун Хван многим запомнился в Москве-25. Его полнометражный дебют «Спасти зеленую планету!» резко выбивался из конкурса, пораженного вялостью и энтропией идей. Энергичность стиля, синефильское обыгрывание цитат из мировых шедевров, нестандартное развитие сюжета и неуемная фантазия постановщика принесли, в итоге, «Зеленой планете» статуэтку «Святого Георгия» за лучшую режиссуру. Ваш корреспондент проинтервьюировал перспективного режиссера.

— Как у вас родился такой сюжет?

— Когда я читал сайт «АнтиДикаприо». Там кто-то сделал предположение, что Дикаприо — инопланетянин-обольститель. Еще мне понравился фильм «Мизери» по Стивену Кингу, но там симпатии зрителя не на стороне этой несчастной женщины, которая, на самом деле, достойна жалости, — и я захотел это исправить.

— А можно ли спасти Зеленую планету?

— Сам не знаю. Хотел сам задать этот вопрос зрителям. Я просто стремился выразить свои чувства, вне логики. Важна не мысль, а чувства.

— Знакомы ли вы с творчеством вашего знаменитого земляка, Ким Ки Дука?

— Я видел три его фильма. Вы, наверно, связываете меня с ним из- за жестокости в кадре. Но она играет вторую роль. Просто надо было углубить характеры до максимума, потому была экстремальная жестокость.

— Какой бюджет фильма? Имели ли вы поддержку от правительства?

— Никакой государственной поддержки. Бюджет — около $2,5 миллиона. Не слишком скромный, но для Кореи и не самый большой.

— Вы имеете какую-то популярность у вас на родине?

— Огромной популярности у нас нет. Ситуация на рынке такова, что модны мультиплексы. И если фильм не собирает определенную аудиторию в первый уик-энд, его снимают с проката. За неделю мой фильм исчез из театров. Сейчас уже другая ситуация — зрители организовали сайт в нашу поддержку, значит, в Сеуле вновь начнется показ.

— По какому принципу вы подбирали музыку? У вас она звучит очень интересно.

— Музыка имеет большое значение. Я выбирал ее так, чтобы она выражала глубокую печаль героя. А также настроение пародии — потому что пародия здесь есть.

— У вас была сначала короткометражка «Вообрази 2001». Какое значение она имеет в вашем творчестве?

— Мой первый короткометражный фильм — что-то вроде эмбриона «Планеты». Там тоже история о парне, только он вообразил себя реинкарнацией Джона Леннона.

— В вашей картине много цитат. Не припомните, откуда?

— Моя любимая сцена — цитата из «Бегущего по лезвию бритвы» (когда девушка бежит спасать героя), есть также цитаты из «Космической Одиссеи» Кубрика, «Одетого для убийства» Брайана де Пальмы...

— Какое послание вы хотели передать вашим фильмом?

— Я вовсе не хотел передать социально-политический мессидж. Но когда человек открывает душу — это неминуемо касается политических сторон. Я лично получаю энергию от боли неимущих и меньшинств.

— Чувствуете ли вы себя успешным? Что планируете делать дальше?

— К сожалению, мы не имели успеха. А идея на следующий фильм — еще ненормальнее и фантастичнее. Может быть, когда-нибудь…

Выпуск газеты №:

№122, (2003)Section

Культура