На Столбах

Горячие архивные стужи

Один из крупнейших киноархивов мира, Госфильмофонд России (Gosfilmofond — эту марку хорошо знают все историки кино, кинематографисты мира), ежегодно проводит фестиваль архивного кино. В этот раз уже пятнадцатый по счету. Казалось бы, зачем? А это один из символов, знаков открытости архива. Его организовали после войны как архив всесоюзный (поэтому здесь хранятся практически все украинские фильмы, включительно до 1991 года).

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Хотя еще в 1930-х «большой друг советских кинематографистов», рьяный киноман (это правда) товарищ Сталин уже беспокоился, не пропадет ли его любимая лента «Чапаев»? Опасение совсем небезосновательное — около 80 процентов фильмов так называемого немого периода исчезли в водовороте времени. Потому что немногие тогда ценили кино как искусство. Мол, как что-то для одноразового потребления...

После войны таки учредили полноценный архив — в подмосковном поселке Белые Столбы (Домодедовский район). Еще Лаврентий Берия заботился об устройстве архива. Его территорию обнесли колючей проволокой, суровые фигуры с автоматами отбивали желание приближаться ближе, чем на километр. Сокровища нации, это вам не хухры-мухры. Хотя обычно архивы и библиотеки считались чем-то наподобие складских помещений. Следовательно, и зарплата была одной из самых низких...

Сейчас не так. На закрытии фестиваля первый заместитель генерального директора Госфильмофонда Владимир Дмитриев не скрывал чувств. «Нас принимали за ничто... При встречах мне подавали два пальца. Теперь же бросаются в объятия. Мы заставили себя уважать». Хотя есть и горечь: «Раньше режиссеры ездили к нам очень часто. Особенно, начиная новую работу... Нынешние молодые нас не жалуют. Фильмы смотрят на видео, на «прокрутке». Поэтому ни современного кино они не знают, ни классического. Потому что экран — это глубина кадра, объем, которого нет на малом видео...» Поэтому неудивительно, что культура современной российской режиссуры нередко является катастрофической.

В личной беседе Дмитриев проявлял озабоченность и нашими делами. Прежде всего, тем, что происходит с Национальным центром Александра Довженко (в действительности, это наш государственный фильмофонд). Вокруг него происходят какие-то, не всегда понятные, выкрутасы. До сих пор есть угроза ничем, практически, необоснованного переселения архива с Голосеевской площади в киностудию имени Довженко. Где нет никаких условий для функционирования архива. «Очень досадно, — комментирует Дмитриева. — За этим стоит непонимание значения архива для развития национального кино, роста его культуры...»

В первый день фестиваля (он так и называется — «Белые Столбы») именно здесь, в Госфильмофонде, прошло заседание Совета по вопросам кино, который возглавляет Владимир Путин. Конечно, приезд большого начальства является всегда стрессом. Однако позитивным, поскольку является знаком уважения и внимания.

КРАСИТЬ / НЕ КРАСИТЬ

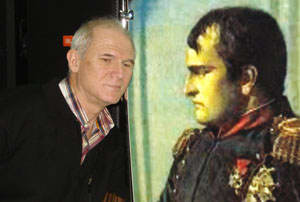

Фестиваль имеет свою историю и свои выработанные рубрики. К примеру, «Конфронтации», где сходятся (или сводятся) разные взгляды на тот или иной исторический материал. В этот раз шла речь о Наполеоне. В большом фестивальном зале был выставлен большой портрет французского императора, и народ охотно фотографировался рядом с «конфронтатором». Было показано, во фрагментах, немало фильмов с Наполеоном. А центральным событием стал просмотр знаменитой ленты Абеля Ганса «Наполеон Бонапарт». Больше известна гениальная лента (еще «немая») того же режиссера 1927 года — которая и до сих пор поражает максимальной выразительностью пластики и чрезвычайной изобретательностью. Показали же другую, уже звуковую версию 1935 года. Здесь персонажи разговаривают, общаются, здесь есть новые эпизоды, специально снятые для фильма. И ощущение даже небольшой эстетической катастрофы — я не очень узнал шедевр 20-х. Это к вопросу о целесообразности применения новейших технологий...

Именно этот вопрос возник в другом фестивальном секторе. Модная ныне колоризация, когда с помощью компьютерных технологий черно-белые ленты приобретают цвет. Показали несколько образцов такой колоризации и знаменитую картину «Весна на Заречной улице» (Одесская киностудия, 1957 г.). Под занавес состоялась дискуссия, предмет которой был сформулирован достаточно жестко: «Колоризация — варварское надругательство над киноклассикой или один из способов сохранения кинонаследия»? Был приглашен режиссер «Весны...» Марлен Хуциев и работники фирмы «Крупный план», которая и проводила колоризацию.

Разговор начался в несколько академической манере, однако довольно быстро его температура достигла точки кипения. Киноведы в один голос (автор этих строк был среди них) высказались против. Это просто техническая игрушка ради получения прибыли — не более того. Что это именно так, подтвердили и колоризаторы. Один из них сказал: «Пока это будет приносить прибыль — мы будем этим заниматься. В противном случае, конечно, нет». Руководитель американского киноархива Патрик Лафни (архива, который входит в знаменитую Библиотеку Конгресса США) рассказал, что в Америке подобные штуки делались еще в 1980-х. Колоризовали больше двухсот лент. Закончилось принятием закона, который запрещал раскрашивать классические фильмы.

Почему повелся на это Хуциев? 85-летний мэтр объяснил это просто: «Сначала я был против. Однако потом мне стало просто интересно. Они же не просто раскрашивают... Скажем, изучают, какие именно костюмы носили в 50-е, какая цветная гама являлась определяющей... Словом, будто фильм снимают. И мне стало интересно. Я будто вернулся в молодость. Да и имеет значение то, что сегодня молодые люди не привыкли к черно-белым картинам, им подавай цвет. Поэтому пусть будет...»

Так что, может, и «немые» ленты будем озвучивать — не только музыкой, но и диалогами, шумами? Потому что молодые не привыкли... Некорректная и, собственно, вредная логика. Нынешняя цивилизация и без того страдает синдромом «фастфудности» — все должно быть протертым, прожеванным, готовым для быстрого («на прокрутке») употребления. Задачей культуры и культурной политики должна быть другой — новые поколения должны приучаться к тому, что диалог с культурой прошлого является непростым, это труд души и интеллекта. Иначе, тотальная примитивизация и дебилизация — образцы чего и встречаем едва ли не на каждом шагу.

Кстати, вспоминалась и досадная история с колоризацией знаменитой ленты «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. Семья актера и режиссера вот уже долгое время судится с людьми, которые нарушили не только человеческие, но и юридические нормы, — сделав колоризацию без согласия правопреемников, киностудии и Минкультуры. Что же, «аби гроші і харчі хороші», остальное не суть важно?

СЛАВА АРХИВАМ!

Еще одной фестивальной темой были архивные находки. Наибольшим событием стал показ найденного недавно в Аргентине фильма российского режиссера Евгения Червякова «Мой сын» (1928). Картина считалась исчезнувшей навсегда. И вот находка. Пусть и неполная, однако, ее значение трудно переоценить. Исследователь творчества Червякова, питерский киновед Петр Багров сиял, как новая копейка. Однако это не только его радость. Фильм заставляет по-новому взглянуть на то, что происходило в кино (украинском в том числе) на рубеже 20—30-х... Его психологичность и особая лиричность, углубленность в личностный мир героев по-настоящему поражают. Кстати, в главной женской роли Анна Стен, родом из Киева, звезда раннего советского кино (позже эмигрировала в Германию, потом в США).

Сенсацией фестиваля стал показ восстановленной ленты «Земля молодости» 1940 года («Союздетфильм», режиссер Александр Андриевский). Это стерео, прообраз нынешних 3D-технологий. Киновед Николай Майоров добился реставрации, во многом поражающей по качеству. Как здесь не скажешь, что таки да, Россия — родина слонов. Ну, хотя бы некоторых разновидностей.

Богатейшая программа фестиваля включала и традиционный салют тем, у кого в этом году столетний юбилей (Николай Крючков, Аркадий Райкин, Марк Бернес, Сергей Столяров, композитор Нино Рота, актер Роберт Тейлор, режиссер Отакар Вавра — который жив, слава тебе, Господи...), воспоминание о тех, кто ушел в прошлом году, и многое другое.

В разговоре со мной уже упоминавшийся Патрик Лафни сказал, что сейчас наступило время археологии. Накоплено огромное количество архивов и архивных материалов. Нужно копать. В той же Америке немало архивов украинцев. Бумажных и киноархивов. Приезжайте, ищите. Нужно подумать над выработкой государственной программы поиска и изучения таких архивов — и не только в США...

Ну, и в самом финале заявление Жерара Депардье. Сейчас готовится проект многосерийного фильма о Григории Распутине, и знаменитый французский актер готовится сыграть его роль. Для этого, в частности, просматривает фильмы в архиве...

Я был представлен Депардье также. Он сразу поинтересовался: «А Параджанов в Украине сидел в тюрьме?» — «Нет, — строго ответил я, — он сидел в лагерях. Правда, не пионерских». Ну вот, еще один знаток нашей истории сквозь «тюремную призму». И это друг Виктора Ющенко. Однако немного позже француз реабилитировался. Когда подняли бокалы за мою скромную персону, Депардье вдруг воскликнул по-нашему: «Слава Украине!» — «Героям слава!» — мгновенно отреагировал я в ответ. Актер здесь начал рассказывать мне о том, что Бальзак бывал в Украине и даже женился на Эвелине Ганской.

Нет, нужно ездить в архивы — будешь лучше знать и себя, и свое прошлое.

Выпуск газеты №:

№24, (2011)Section

Культура