Отец «Песняров»

После первых концертов в Киеве толпа скандировала: «Владимир Мулявин — наш!»

Известный белорусский музыкант, певец, композитор, основатель легендарного ансамбля «Песняры» появился на белый свет в январе (12 числа далекого 1941-го) и, к сожалению, покинул нашу грешную землю также в первый месяц года (пережил свое 62-е Рождество всего на две недели, беда пришла неожиданно в 2003 году)...

К сожалению, нынешнее поколение почти не слушает «Песняров» по той простой причине, которую удачно и верно больше века тому подметил австро-венгерский император Франц-Иосиф I: «... Слишком много нот для уха и мозгов современной публики. И слишком красиво... для ее вульгарных вкусов».

Владимир Георгиевич Мулявин был первопесняром, гением, которому удалось соединить народный фольклор с роком настолько талантливо и высокопрофессионально, что от каждой новой песни не только веяло непревзойденностью и новизной, но и дрожь пробегала по телу после каждого прослушивания. Из его уст, из его голоса мир знал, что существует прекрасный и работящий белорусский народ, что есть благозвучный белорусский язык. Подобного стиля и его виртуозного воплощения, созданного «Песнярами» и «Бацкам» белорусского фольк-рока Владимиром Мулявиным, не имели ни россияне, ни украинцы. Вторичный продукт всегда проигрывал. Мулявин — единственный, такие самородки рождаются раз в столетие, и всю глубину таланта он отдал Беларуси. Каждое произведение мастера веяло дыханием истории, пространством, пересечением славянских культур: «Александрына», «Хатынь», «Белоруссия», «Вераника», «Касив Ясь канюшину», «Крик птицы», «Вологда», «Беловежская пуща», «За полчаса до весны», «Алеся»...

Мулявин-композитор с ярким музыкальным почерком выискивал мельчайшие детали в инструментовке, даже в партиях второго плана чрезвычайно аккуратно использовал электронные тембры, которые должны были органично сливаться с акустическими инструментами. Мулявин — еще и теноровый певец с мощным и драматичным голосом, которого легко узнать уже с первой ноты. Ну, и «корона» «Песняров» — редкостный вокал, сольный и ансамбльный, а капелла на пять, шесть и больше голосов, где всегда ярко слышится «фирменный» аккорд ансамбля, который долгое время оставался одним из самых популярных в стране.

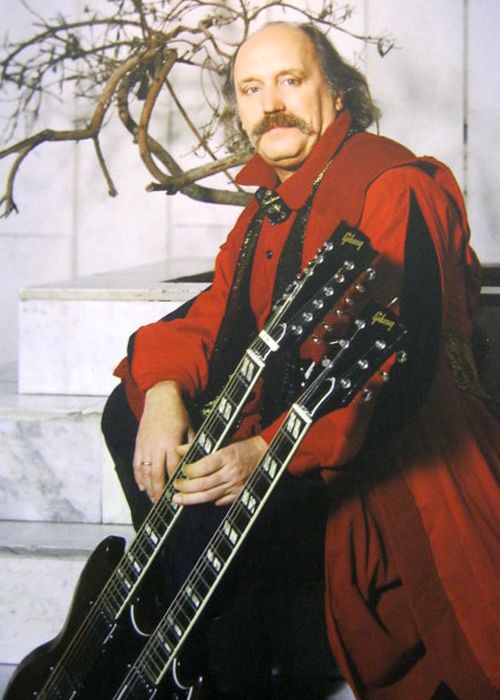

ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА МУЛЯВИНА

Судьба сложилась так, что не только за месяц до смерти первопесняра я делал с ним не последнее прижизненное интервью (в Московском НИИ нейрохирургии им. Н. Бурденко: девятый этаж, отделение спинальной нейрохирургии, палата номер 58...), но и два предыдущие.

Владимир Георгиевич всегда с особенным пиететом относился к Украине и украинцам. Читатели «Дня» имеют уникальную возможность услышать это с первых уст, возвращаясь в те годы и в те времена — Мулявинские, и его талантливых коллег из Украины.

О ПЕРВЫХ ГАСТРОЛЯХ

— Первые гастроли «Песняров» прошли не в Беларуси, а в Украине! Помогало и то, что оба языка очень похожи. Всюду были аншлаги. Все помню, как сегодня. В Виннице лил проливной дождь, и мы опоздали на два часа, никто не пошел домой. Во Львове жгли костры во время нашего выступления в Летнем театре. Я объездил много городов и стран мира, но такого изысканного и требовательного зрителя, как во Львове, нет негде, — вспоминал В. МУЛЯВИН. — Здесь если полюбят, то полюбят навсегда. Но, не дай Бог, возненавидят, то возненавидят навсегда. Я это почувствовал на себе. Как-то на сольном концерте спел типично русскую похабно-аборигенную песню «Печеная картошка». Она проходила на ура» всюду. Во Львове из-за нее концерт просто провалился. Шел 1991 год. Больше так я никогда не рисковал.

ОБ УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

— У белорусов те же проблемы с языком, что и в Украине: ощутимо засилье русского. Меня никто и никогда не упрекал в том, что пел на белорусском.

Конечно, наши старики из эстрадного цеха были против обработок народных песен. Сравнивали записи, постоянно учили и критиковали. Нас же вдохновляло то, что людям песни нравились. Я никогда не руководил собой. Меня всегда кто-то вел, руководил, чтобы делать именно так, а не иначе. Я постоянно чувствовал какую-то силу.

Мне было досадно за фольклор, за песни, которые филигранно шлифовались веками простым народом. Не давало покоя и то, что белорусские народные песни не только никто не слушал, но и никто не пел и, откровенно говоря, никто и не хотел петь. В Украине видел другую картину: по вечерам народ (трезвый или не совсем трезвый) пел свои песни. Обидно и больно было за то, что на выступления высокопрофессиональных хоровых коллективов в залах собиралось 20—30 слушателей. Срочно нужно было что-то делать.

О ВЛАДИМИРЕ ИВАСЮКЕ

— Мы симпатизировали друг другу и учились друг у друга сразу после первой встречи. «Песняры» были первыми исполнителями песни «У долі своя весна» (слова Юрия Рыбчинского), пел Анатолий Кашепаров. Потом ее успешно исполнила Соня Ротару на Сопотском фестивале в 1977 году.

«Ти вернешся колись в той

перший день,

Ти вернешся і все згадаєш знов.

Я хочу, щоб збулись слова

пісень,

Я хочу, щоб збулась любов».

Володя мог легко работать в любом жанре. Да и меня он уважал как композитора. Ивасюк давал мне много песен, до сих пор храню дома ноты, написанные его рукой. Пять-шесть песен еще ждут своей очереди, они просто не вписывались в стиль «Песняров», а может, еще не наступило время, и я когда-то вернусь к ним.

С Ивасюком судьба нас свела в 1972 году. У меня остались наилучшие воспоминания о нем. Вспоминаю, как через год мы с Эдуардом Ханко ехали в Трускавец. У меня были проблемы с почками. Володя гостеприимно нас принимал во Львове. Сколько незабываемых минут провели мы на Высоком Замке! Володя оставил все свои дела ради нас. Мне кажется, что с ним у нас были родственные души: как композитора, так и человека. Рядом с Володей постоянно была его прекрасная сестра Галя, которая была «моторчиком» нашей веселой компании.

О ТАРАСЕ ШЕВЧЕНКО

— После первых концертов в киевском дворце «Украина», когда мы отбывали автобусом, толпа дружно скандировала: «Мулявин — наш!», «Мулявин — белорусский Шевченко!» Я даже написал песню на стихотворение Тараса Григорьевича в переводе художника Александра Суркова. Мелодия удалась, но я ее ни разу не исполнил. Мне хлопцы-украинцы посоветовали не рисковать петь Шевченко на русском языке. Тогда были другие времена... А относительно Тараса Шевченко, то я в свои 60 лет больше похож на 47-летнего украинского гения, которого почему-то везде изображали намного старшим.

О КОЛЛЕГАХ-УКРАИНЦАХ

— С Юрой Рыбчинским мы написали очень много песен, наиболее удачная из них — «Крик птицы», которую исполняем чуть ли не на каждом концерте. Этот многолетний хит писал три года, никак не рождалась мелодия. В мае 1995 года на авторском вечере Ю.Рыбчинского я в последний раз видел вашего красавца Назария Яремчука. Он был уже смертельно болен, пел сидя... Назарий обладал уникальным голосом, именно он был типичным представителем украинской песни. Он прекрасный певец, который сумел сделать много хорошего для своего народа. Яремчук мне очень нравился своей манерой и верностью своему вкусу. Он нес с собой особенную привлекательность, весь светился постоянно...

Неоднократно встречались мы с Игорем Билозиром, который довольно удачно продолжал песенную традицию «Песняров» — «Смерічки» Левка Дутковского и Володи Ивасюка. Жаль, что уходят лучшие...

К сожалению, с Украиной связана и трагическая страница как «Песняров», так и Владимира Мулявина. «Это случилось в Ялте, в 1973 году. В автомобильной катастрофе после концерта погиб на два года старше меня родной брат Валерий, — с грустью рассказывал В.Мулявин. — На следующий день у нас был еще один концерт. Не имел никакого морального права его отменить. Эта боль утраты не залечилась, и я 15 лет не приезжал в Ялту...»

Выпуск газеты №:

№3-4, (2017)Section

Культура