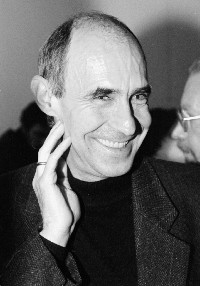

Шаман Цвета

Киевская галерея «Совиарт» начала проект «Национальный музей современного искусства» выставкой живописи Тиберия Сильваши

— Думаю, будет много камней в мой огород. Ведь все тихо и спокойно, пока никто ничего не делает, а стоит начать, как несутся упреки: мол, он и концепцию создавал, он и в экспертном совете, и тут же свои работы предлагает... На самом деле это так и есть, ведь инициатива проекта принадлежит Виктору Хаматову, Александру Соловьеву, Алексею Титаренко, Анатолию Криволапу и мне. Может, это и не очень скромно выглядит, однако отступать уже было некуда.

— Привилегия первого явно сомнительна, ведь именно ему достаются все шишки...

— К этому мне не привыкать. Как- то я услыхал в свой адрес такую фразу: «Сильваши используют как флаг, об который потом вытирают ноги». Я эту сентенцию проверяю на себе с 1987 года. Кстати, концепция создания в Украине музея современного искусства возникла тогда же. Но сколько раз я выступал и на различных круглых столах, и на встречах в Министерстве культуры, помнится, даже предлагал бывший музей Ленина (теперь Украинский дом) передать под музей современного искусства. Самое смешное, что тогда это казалось реальным.

С высоты сегодняшнего дня я понимаю: тогда для этой идеи еще было не время. Жертвой промедления стали многие кардинальные работы начала 90-х, также как и масса вещей 50–70 – х годов — за это время они просто ушли на Запад. Однако теперь процессы, которые десять лет назад казались бурлящим водоворотом, четко выкристаллизовались, прояснились их основные тенденции, главные фигуры. Это и необходимо зафиксировать в коллекции будущего музея. Но музей современного искусства — не только лишь фиксация, консервация времени в артефактах и персоналиях, он должен быть живым — заниматься лабораторией, аккумуляцией новых идей. А также, как и любой другой музей, призван установить иерархии, сообразно с которыми сформируется четкая инфраструктура художественной жизни. Но самое главное, этот музей должен дать ответ на вопрос, что такое современное искусство. Вопрос, который, честно говоря, и меня очень интересует.

— Какое совпадение, меня тоже... — На него довольно трудно ответить. Вначале нужно разграничить два понятия: искусство современников и «современное искусство». Если с первым все ясно, то второе я бы определил как зону пограничности, в которой не существует закрытых зон, отменены табу, все традиционные виды и жанры проникают друг в друга, смешиваются. Например, мода — идеальная иллюстрация того, что такое современное искусство. Она использует музыку, фотографию, театр, танец, инсталляцию, живопись, боди- и видеоарт; это и явление культуры, и социальное явление, и шоу, и в то же время производство.

Сейчас многие, и резонно, могут возразить, что «современное искусство» (или contemporary art) на Западе и в Киеве — это две разные вещи, поскольку во многом contemporary art — это искусство технологий, уровень развития которых у нас и на Западе несравним. К тому же, в отличие от Запада, традиционное искусство органично перерастало в искусство модерна, модерн в модернизм, а модернизм в постмодернизм, и соответственно сейчас все эти ниши естественно заняты и благополучно сосуществуют без того непонятного напряжения, которое так характерно для украинской художественной жизни. У нас же после «черной дыры» в искусстве с 20-х до конца 50-х, когда ни о каком современном искусстве не могло быть и речи (лишь у некоторых художников были попытки пунктирно, точечно связать свое творчество с тем, что происходило на Западе), можно говорить о каком-то движении лишь с середины 80-х годов. А уже к середине 90-х мы творчески синхронизировались с тем, что происходит на Западе.

— А как будет формироваться экспозиция будущего музея?

— Две основные тенденции в 90-х выражали группы — «Живописный заповедник» и «Парижская коммуна»: «Заповедник» я с самого начала выстраивал как модернистскую ситуацию (внутренне вырастая из модернизма, мы пришли к живописи, которая уже обрела свой собственный язык), в то время как «Парижская коммуна» тяготела к постмодернизму. Эти две группы определяли лицо 90-х — поэтому их творчество и будет основой будущей экспозиции музея. Плюс еще несколько персоналий. Здесь мы ориентируемся на личности. Независимо от того, позитивен чей-то вклад в современное искусство или негативен, но всегда присутствует самоценность личности. Причем оперируем 10 — 15 именами, не более. Но возникает закономерный вопрос: неужели до 90-х, когда началась фаза синхронизации современного искусства в Украине и на Западе, ничего не было? А как же, например, нефигуративные работы Гавриленко, Ламаха, львовских художников; последовательный нефигуративизм Дубовика? То есть понятно, что необходим отдел под условным названием «Предшественники».

— Есть ли надежда, что идея не закончится на серии выставок в галерее «Совиарт» и в ближайшее время у музея появится реальный адрес?

— Пока что только надежда, но все равно надо начинать. В 60-е годы Егитян в Ереване основал Музей современного искусства на первом этаже обычной панельной многоэтажки. И только к началу 80-х, когда он собрал уникальную коллекцию, город построил ему специальное помещение — чудесную круглую башню. Неплохо было бы, если б нам для начала выделили какой- нибудь заброшенный детский сад или пустующий ангар. Передавая в будущий музей свои работы, я тем самым пытаюсь перевести его из «виртуального» существования в реальное и надеюсь, что меня поддержат другие.

— А какие эмоции доминируют в вашем отношении к современному искусству?

— Я постоянно ощущаю, что многие проекты слишком элементарны, а поэтому недостаточно интересны. Хотя случаются и довольно точные попадания. Но тут мы вступаем на такую зыбкую территорию, как талант. А о нем- то как раз современное искусство предпочитает молчать. Многие проекты строятся на попытке сформулировать одну-две связи, подмеченные в мироустройстве, а талант — это способность увидеть и понять всю сложность взаимоотношений в мире, а их десятки, сотни... Современное искусство зачастую граничит с дизайном. Чтобы объяснить разницу, приведу такой пример — японский сад камней. В любой его точке ты одновременно видишь лишь 10 камней, а точки, с которой видны все одиннадцать — просто не существует. Как бы ты ни поворачивался — что-то важное, базисное, остается скрытым. Вот когда этой тайны нет, то это уже не искусство, а дизайн.

На выставке Кабакова и Кошута (см. «День» № 228. — Ред. ), которая экспонируется сейчас в Киевском центре современного искусства (Сороса), меня спросили, люблю ли я концептуализм. Но концептуализм не любят. О нем нельзя говорить на эмоциональном уровне, его можно принимать, понимать, но не любить... Это иной уровень коммуникации. Публика же привыкла к уровню «нравится — не нравится», «люблю — не люблю», а эти вещи в современном искусстве исключены. Оно занимается не эмоциональной сферой, а созданием умственных конструкций. Поэтому в кураторских концепциях это и называется: «художник исследует». А на выставку Кабакова и Кошута приходят люди, ожидая, что их должно взволновать, и соответственно возмущаются, зачем, мол, я сюда пришел, столы посмотреть, что ли? Нет понимания пространства, полностью отданного произведению, а есть убежденность в том, что картина должна висеть на стене. А здесь связь между стеной и окном, в котором виднеется дерево, например, или кусок неба, — уже сама по себе есть произведением искусства, но в нее включен Другой — ты, зритель, и зачастую глубина произведения напрямую связана с твоей способностью понимать и интерпретировать.

— Однако требования современного искусства открыто эпатируют традиционные ожидания публики. Является ли эпатаж, на ваш взгляд, непременным условием его существования?

— Эпатаж в современном искусстве — это проявление пограничных ситуаций, то есть попытки раздвинуть границы традиционного искусства. Лающий художник Олег Кулик — искусство? Это проба, попытка раздвинуть границы. Сейчас как никогда актуален вопрос, является ли, по сути, искусством то, что мы привыкли под этим подразумевать? Вот для этого-то в музее нужна лаборатория, чтобы апробировать, проверять новые явления. Все, что только появляется, условно называясь «современное искусство», априори принимается. Это первый этап — разведка.

— Если сравнить разведку в искусстве с геологоразведкой, например, то у геологов цель — открыть месторождение, а не романтично его поискать. Художник же сам процесс поисков часто возводит в артефакт, требует признания, а ведь, есть ли «месторождение» — еще никому не ясно...

— Проблема глубины у современного искусства появится в будущем — от разведчиков же и невозможно требовать глубины устоявшейся эстетики. А что касается признания... Это романтики придумали, будто искусство — область самовыражения. До этого все художники были ремесленниками, и никому даже в голову не приходило самовыражаться. Рецидивы романтизма дают себя знать до сих пор, и в современном искусстве, в частности. Человек ищет что-то и при этом хочет, чтобы его признали. А зачем? У искусства намного более глобальные цели, чем самовыражение. Через художника космос выстраивает сложнейшие взаимосвязи, не имеющие никакого отношения к личности самого художника.

Сейчас в искусстве каждый идет своей дорогой... Общество уже не адресует ему те вопросы, ответы на которые когда-то считались его прерогативой. Искусство растворилось в ткани цивилизации, что дало основание идеологам вслед за Ницше, возвестившем о смерти Бога, заявить о смерти самого искусства. Такое впечатление, что весь ХХ век — сплошные похороны. На самом же деле покойник достаточно благополучен, и напоминает Лазаря, который каждый день умирает и воскресает (это какой-то мазохистский суицидальный момент цивилизации — всех умертвить, и себя тоже.) Так что искусство теперь — не вопросы и ответы, а возможность коммуникаций: несмотря на все обуревающие человека вопросы и сложнейшие поиски ответов на них, найти возможность общаться с Другим. Проблема Другого — самая важная в современном искусстве, и лучше понять это в музее, чем на войне.

— В таком случае, это получается не столько музей современного искусства, сколько музей современного человека? Каким же оно его видит?

— Несомненно contemporary art отображает сознание, давно лишенное Бога, единого структурирующего начала. Доминанты современного искусства — атеизм, нигилизм. При этом в нем очень ярко видна иллюзия, что мы сможем вернуть цельность, возвратиться к сознанию человека, который верит. — А каким образом это утверждение относится к вашему личному творчеству?

— Примерно так: я знаю, что живопись мертва, а я еще нет. Я живописец, потому что у меня есть абсурдная вера в то, что существуют вечные ценности, передать которые подвластно только живописи. Из этой идеи и возник почти десятилетие назад «Живописный заповедник» — именно как заповедник иллюзии веры в секуляризованном мире. Этой идеей я и живу по сей день.

Выпуск газеты №:

№232, (1999)Section

Культура