Третья сторона луны

Первая наша ночь в Венеции была ночью полнолуния. Луна — место, куда отправляются души сумасшедших после смерти; Венеция — город, сам по себе способный лишить разума. Смотреть на луну, равно как на город под ней, было катастрофически некогда. Картина Венеции оказалась раздробленной, разъятой множеством образов, рожденных за тысячи километров отсюда, в далеких и очень непохожих странах. На город тяжелой сетью легла реальность 49 йбиеннале.

Обозначив концепцию нынешнего форума как «Плато человечества», его директор, Харальд Зееман, получил необходимую свободу маневра, стал кем-то вроде добродушного босса со связкой ключей от райских ворот в кармане. Лукавство гуманитарно-географического лозунга, однако, в том, что за ним тенью маячит более сакраментальный вопрос: что такое ныне территория (культуры) человечества?

Конечно, уютнейший венецианский сад Джардини с его аллеями и щебенчатыми дорожками, в котором размещается значительная часть национальных павильонов, уже сам по себе, раз в два года, становится эпицентром актуального искусства. Собственно, сейчас я и рассматриваю лишь конкурсную часть биеннале — тот парад амбиций и талантов из 60 с лишним стран, вступивших в борьбу даже не столько за вожделенного «Золотого льва», сколько просто за зрительское внимание. Но вопрос остается. Один из вариантов ответа, после добросовестно потребленных мегатонн информации, — Луна-парк. Конечно, звучит безапелляционно. Речь даже не об оппозиции, к примеру, разума и эмоций или детского-взрослого, а об игре и игрушках. О «лучшей жизни». Лозунг, венчавший экспозицию Швейцарии (неофициальный приз Фонда «Доменико Чьеза»), так и гласил — «Искусство для лучшей жизни». Натуралистичный манекен самого художника — один из множества манекенов, оккупировавших биеннале, кокетливые фото, кичевые кружки, стопки цветных тарелок, телеизображение на нескольких мониторах — разминающийся на тренажерах автор, дородный и жизнерадостный Урс Люти. Как итог — самоирония, переходящая в самолюбование. Среди десятков экспозиций биеннале эта, возможно, и не самая выдающаяся; однако она была замечательна именно своей абсолютной похожестью на подавляющее большинство других. Фактически атрибуты любой национальной презентации в Венеции, за некоторыми исключениями, укладывались в четко детерминированный список. Обязательно — видеомониторы, на которых зафиксированы бессюжетные и оттого кажущиеся многозначительными фрагменты; в павильоне, а еще лучше — перед ним, неприменно действует таинственная автоматическая конструкция, похожая на обломок декораций из некоего фантастического фильма; не обойтись и без фотографий — огромных, глянцевых постановочных фото; желательны также реди-мейды, заранее изготовленные и затем причудливо раскрашенные предметы обстановки типа мебели, роялей, телефонов; про манекены уже упоминалось, — и, естественно, павильон должен быть затейливо освещен и озвучен как можно более ассоциативной фонограммой. Сей набор столь мало варьировался как в Джардини, так и во внеконкурсной экспозиции — в помещении Арсенала, что им исчерпывалось содержание (и послание) подавляющего большинства павильонов.

По существу, торжествовала идеология аттракциона — нам задают приятно сформулированную загадку, которую мы расслабленно разрешаем. Неукоснительно выдерживается основное правило Луна-парка — оплаченная игра в поддавки. Работа искусства подменяется дизайном, жест — спецэффектом. Фактически целиком на компьютерных эффектах держалась до предела технологизированная работа Пьера Хьюджа (Франция, специальный приз жюри). Подчас аттракцион бывает весьма необычен и поражает наповал, как новая невиданная игрушка. Такое воздействие оказывал колоссальный стеклянный шар при входе в испанский павильон, целиком составленный из небьющихся, перезванивающихся колб, или таинственный мистический ритуал, каждодневно отправляемый некими фигурами в черном в павильоне России (автор — Сергей Шутов).

Некоторые участники конкурса строили свое пространство на жестком противодействии аттракциону. Например, австрийская экспозиция была сплошным риском для зрителя — начиная с подходов к павильону, представлявших собой смесь болота со стройплощадкой. кончая работающей внутри аппаратурой, что травмировала сознание публики всеми возможными способами — стробированием, чудовищной звуковой вибрацией, гигантскими рябящими экранами. Исландец Финбогги Петурссон ограничился только звуковой атакой, сконструировав деревянную воронку, в которой самые отчаянные из посетителей могли подвергнуться воздействиям мощных и таинственных шумов. Здесь вновь торжествовал тот же Луна-парк, только развлечения из комфортных становились угрожающими. При том, было заметно, что инструментарий таких игр давно утомил западных творцов, что намного ярче и энергичнее его осваивают на Дальнем Востоке: групповые и персональные экспозиции представителей Кореи, Тайваня, Гонконга, Сингапура были лучшим тому подтверждением.

Венеция изначально задает слишком мощный изобразительный контекст. Соответственно, можно смиренно вписаться в самый необычный пейзаж на земле либо не обращать на него внимание, тогда пейзаж неотвратимо поглощает любые ухищрения артиста, делает их незаметным среди множества прочих подобных экспериментов и форм. То есть круг замыкается — даже в своей оригинальности нельзя не потеряться среди множества тебе подобных. Нашедших выход — единицы, о них и разговор.

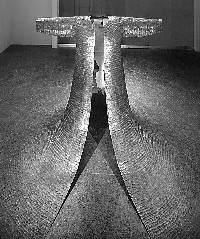

Так, обладателем «Золотого льва» за лучший национальный павильон стал немец Грегор Шнейдер. В его произведении не было ни надоевшего видео, ни замысловатой инженерии. Войдя в немецкий павильон, зритель попадал в удивительный дом, похожий на пространство Страны чудес, по которой путешествовала Алиса. Странные лазейки и узкие закоулки, чудные в своей обыденности вещи, словно брошенные много лет назад, ломаная гармония «Дома» (так называлась экспозиция). Вроде тот же аттракцион (какой парк без лабиринта), но эта игра без результата, удовольствие от нее поглощено в Доме расходящихся тропок, Доме, в котором можно догнать самого себя, блуждающего по покинутым коридорам. Шнейдеру удалось изыскать действительно волнующее соответствие городу биеннале — его творение вторит неожиданным поворотам и странным открытиям венецианских улочек, когда даже самая простецкая вещь, какое-нибудь приоткрытое окошко на втором этаже, поражает своей новизной и внезапностью.

Подлинной же сенсацией стал удостоенный специальной награды проект канадского дуэта Джанет Кардифф и Джорджа Бюреса Миллера под названием «The Рaradise Institute» (адекватно можно перевести как «Институт галерки»). По силе новаторства и устремленности в будущее ничего подобного наблюдать не довелось. Зритель, попадая в павильон Канады, оказывался в особой обстановке, равно соединяющей в себе убедительность театра и кинематографа. Просмотр загадочной детективной кинокартины сопровождает звуковая фикция зрительного зала, воссоздаваемая в наушниках, в итоге действие на экране сливается с акустическим действием в зале. Публика неизъяснимым волшебством оказывается внутри фильма — и переживает настоящее, чистое потрясение, которое только и свойственно истинному акту искусства. Канадская экспозиция обладает силой высокого зрелища, не дающего зрителю ни малейшей поблажки во время сеанса, но побуждающего мысль к интенсивной работе после финального кадра.

Конечно, ничто под луной не ново. Ныне, когда наш общий культурный ландшафт кажется переполненным, в преломлении и осознании пространства, в котором мы живем, и состоит важнейший вызов художникам. Потому биеннале пытается дать слепок — не эпохи, но — «Плато человечества». Потому и артисты Германии и Канады, многими не понятые, стали лучшими, откликнувшись на этот вызов убедительно и по- философски глубоко.

(Окончание следует)

Выпуск газеты №:

№109, (2001)Section

Культура