ВЕНЕЦИЯ-63:

Начало читайте «День» от 14.09.06

Как в формировании конкурсных программ, так в конечном итоге в списках награжденных в полной мере проявились противоречия, уже не первый год разрастающиеся внутри фестивальной структуры.

Например, отмеченный выше перебор азиатских, преимущественно дальневосточных фильмов, подчас выходящий за пределы здравого смысла. Спору нет, китайская, японская, корейская кинематографии интересны и полны ярких имен; но неужели настолько сдала свои позиции Европа, оскудело талантами североамериканское независимое кино, перестал стремительно и мощно развиваться кинематограф Латинской Америки?

Еще одно очевидное излишество — количество конкурсов и призовых номинаций. Такое впечатление, что здесь все делается прямо по слову одного персонажа братьев Стругацких: «Пусть никто не уйдет обиженный». Конкурсов ныне аж четыре: основной, параллельные «Горизонты», «Неделя кинокритики» и малопонятная программа молодых авторов, заменившая интереснейшие внеконкурсные «Новые территории» — само участие в них было призом, и показывали там действительно любопытное, экспериментальное, молодое кино. Теперь же, за исключением основного, три конкурса просто дублируют друг друга — ибо равно нацелены на поиск и поощрение неординарных личностей и малоизвестных талантов. Однако почему-то прирост таковых талантов явно не пропорционален возрастанию заботы о них...

Одними из первых фильмов в «Горизонтах» стали два документальных «США против Джона Леннона» Девида Лифа и Джона Шейнфельда «Когда опадает листва. Реквием в четырех частях» — документальный фильм независимого режиссера-афроамериканца Спайка Ли протяженностью 255 минут. Несмотря на разные форматы и темы, сделаны эти ленты сходно. Первая — о политическом бунтарстве Джона Леннона. Вторая — о наводнении в Новом Орлеане и судьбах людей, выживших после «Катрины». И там, и там использована масса уникального архивного материала, интервью с легендарными персонами (Ноам Чомски, Джерри Рубин, Эбби Хоффман, Тарик Али, основатели «Черных пантер») и с очевидцами катастрофы. И хотя Лиф и Шейнфельд — всего лишь скромные биографы, специализирующиеся на фильмах о знаменитостях, а Ли признан в первую очередь как серьезный режиссер-игровик, художественный результат в обоих случаях один и тот же: кинематографического качества у этих фильмов нет. Есть просто две размашисто сделанные телепрограммы, скроенные по одной и той же технологии: фрагмент хроники — закадровый комментарий — интервью с очевидцем. Спору нет, сообщаемая с экрана информация очень важна, шокирующа, драматична. Но это рамка экрана в данном случае должна быть иной — телевизионной.

Тем не менее, фильму Ли приз дали. Такое впечатление, что придумали специально такой вот «Приз «Горизонтов».док» (так и написано в формулировке), чтобы поддержать именно этого режиссера и его принципы. Эстетические аспекты в который раз успешно подменили политическими.

Еще один парадокс Венеции-63 — участие в конкурсах, на равных с фестивальным арт- хаузным кино вполне коммерческих и жанровых фильмов. Так, например, все в тех же «Горизонтах» появились стопроцентно голливудские продукты — «Бесславный» Дугласа МакГрата и «Самый жаркий штат» Этана Хоука. В первом случае количество высокобюджетных звезд просто зашкаливает: Сандра Баллок, Дэниел Крейг, Питер Богданович, Джефф Дениэлс, Хоуп Дэвис, Гвинет Пелтроу, Сигурни Вивер, во втором — хватает и самого Хоука, одного из популярнейших исполнителей героев- любовников. Истории, правда, разные. «Бесславный» — это уже второй фильм, посвященный писателю Трумэну Капоте (бестселлер «Завтрак с Тиффани»). Сам МакГрат — тоже человек пишущий, его тексты публиковались во всех более- менее солидных американских изданиях, он был и соавтором Вуди Аллена в гангстерской комедии «Пули над Бродвеем». Но вот стоило ли ему идти в режиссуру? Конечно, ремеслом он владеет, все снято профессионально, сценарий четкий, диалоги прописаны искрометные и легкие... Но вот в тех моментах, когда МакГрату требуется покинуть амплуа блестящего столичного эссеиста и показать нечто более серьезное, начинаются проблемы. Ведь в его истории у Капоте возникает глубокая психологическая связь с одним из убийц, про которых он пишет книгу. Однако подобное развитие сюжета требует более тонкой, глубокой работы, однако именно оттенки, полутона, вполне посильные, наверно, МакГрату-писателю, недоступны ему же как режиссеру. Хоук, в свою очередь, поставил перед собой более простую задачу — снять лавстори про бурные отношения 21-летнего паренька с начинающей певицей. Но с эмоциями и мотивациями тут тоже беда — ничего убедительного не получается, все как-то усредненно. А вот с «Изгнанниками» Джонни То все намного проще и четче. То — признанный мастер стрельбы в кадре и делает всегда то, чего от него ожидают. «Изгнанники» — типичная гангстерская сага, эффектно, я бы даже сказал, гламурно снятая, такое себе «Однажды в Макао». В широком прокате пойдет прекрасно, но, в который раз задаюсь вопросом, что делает картина признанного мастера коммерческого кино в экспериментальных «Горизонтах»?

По поводу экспериментов, кстати, особо удивило жюри номинации «Лучший дебют». «Лев будущего» и премия имени Луиджи де Лаурентиса (10000 евро плюс ваучер на пленку «Кодак» на 40 тысяч) были присуждены «Кадаку» — очень странной картине, показанной в той самой новой «младоавторской» программе. Режиссеры Питер Броссенс и Джессика Вудворт — известные европейские документалисты, обретшие наиболее благодарную натуру в немыслимо далекой Монголии. Одну из их неигровых картин мне довелось видеть несколько лет тому назад — стильное, необычное кино с глубоким проникновением в чужую культуру без каких-либо туристических упрощений. Но, похоже, с течением времени у Броссенса и Вудворт наметился синдром, не обходящий стороной, увы, даже самых одаренных документалистов — желание попробовать себя в игровом кино, усиленное еще и тем, что в самой Монголии эти режиссеры, по всей очевидности, имеют чуть ли не статус небожителей. Результатом стали до невозможности выспренные, претенциозные полтора часа цветной пленки, сюжетно являющие собой нечто вроде галлюцинаций главного героя. Все тут есть — и красиво горящие юрты, и таинственно недостроенные улан-баторские многоэтажки, и толпы монголов вперемешку со стадами коней и овец, бегающие по степи туда- сюда, и показное кочевое шаманство, и какие-то голубые ленточки, падающие с неба. Одним словом, хотели как лучше, а получился как раз тот самый туристический аттракцион, которого доселе удавалось избегать.

Но это ничего, ведь Броссенс и Вудворт талантливы даже в своих неудачах. Главное, что не дали эту весьма лакомую награду «Эйфории» — дебюту Ивана Вырыпаева (прославившегося в театре спектаклем «Кислород»), хотя лоббировали его на всех уровнях весьма активно. Говорить про этот фильм слишком много не выйдет. Так себе фильм. Обычнейшая мелодрама с навязчивым слезовыжиманием посредством скрипичного оркестра, сериальной игры актеров и высосанного из пальца сюжета про загадочную и жестокую русскую глубинку. Все еще дополнительно сдобрено сценами насилия, снятого, однако, крайне стерильно, то есть неубедительно. Такой себе удобоваримый продукт для западного зрителя. Однако не мытьем, так катаньем: придумали «Малого золотого льва» (это откуда ж награда такая взялась?!) и таки вручили. Без комментариев.

Основной конкурс, в общем, повторил все вышеперечисленные беды. Например, наличием двух совершенно коммерческих японских проектов, которые, скорее всего, просто заполняли некую национальную нишу в программе. «Паприка», аниме Кона Сатоши, вообще непонятно как попала в Венецию — совершенно проходной продукт, который там наверняка производят десятками каждый год. Фильм Отомо Кацухиро «Мушиши» — классический японский кайдан, сказка о духах с красивыми спецэффектами — по крайней мере разбавлял непробиваемый пафос иных конкурсантов.

Например «Черной книги» Пола Верхувена. После долгой заокеанской отлучки он снял фильм на голландском с голландскими актерами про одну запутанную историю, случившуюся на его родине незадолго до и после освобождения страны от фашистов. Все сделано по абсолютно голливудским лекалам, настоящий, так сказать, фронтовой гламур, с многотрубным саундтреком, массовкой, очень злыми и глупыми немцами и очень красивыми и мужественными подпольщиками. Ни одного живого образа, сплошные картонные герои. Лучше уж «робокопы», наверно.

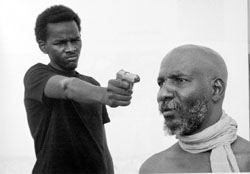

Некоторым схематизмом страдал и «Сезон засухи» Махамата Салеха Харуна (Франция — Бельгия — Австрия). Довольно долгая история организовывается как иллюстрация заповеди «не убий». Харун — выходец из Чада, и, несмотря на благополучное проживание во Франции, о родине не забыл. История, судя по всему, типичная для тех мест. Молодой парень по имени Атим (что значит «сирота») собирается отомстить убийце своего отца, ведь всех военных преступников после долгой и кровавой гражданской войны амнистировали. Вот, собственно, весь фильм Атим и мучается — жать на курок или нет? А убийца — уже немощный старик, Атим для него быстро становится как родной сын. Харун в скупой, неореалистической манере показал убожество и красоту центральноафриканского «сухого сезона», нашел точных исполнителей на главные роли. Кино не великое, прямолинейное и морализаторское, но сделано без фальши и явных провалов. Наверно, этого оказалось достаточно, чтобы присудить спецприз жюри — «Серебряного льва».

Присуждение другого весомого приза «Серебряного льва» за художественное откровение фильму «Новый Свет (Золотая дверь)» итальянца Эммануила Гриалеза можно объяснить разве что желанием как-то порадовать хозяев фестиваля. История небогатых переселенцев из Италии в Америку в начале прошлого века рассказана с необходимыми пропорциями драматизма и юмора. Самой Америки в кадре нет — показан только сам процесс отправки, бесконечное плаванье через Атлантику и долгий, унизительный карантин. Там и сям рассыпаны смешные моменты — воплощения грез героев про молочные реки, текущие в Калифорнии, про маленьких духов, живущих в земле... Хороша и Шарлотта Гинсбур в роли одной из эмигранток. Спору нет, фильм качественный, снят не без выдумки, но считать его такой вот фестивальной вершиной, в добавок еще и «откровением»?! Уж извините...

Такова была, наверно, планида Мостры-63 — традиция на ней торжествовала во всех проявлениях. К примеру, «Children of Men» Альфонсо Куарона — стандартная антиутопия из разряда обильно расплодившихся в последнее время футуристических страшилок о том, как плохо нам всем будет в ближайшем будущем. Полный коллапс наступит, оказывается, уже в 2027 году. Беды будут все те же: терроризм, нелегальная иммиграция, экология, в добавок полностью прекратится деторождаемость. Вот весь фильм главный герой и спасает от пуль и злых людей беременную африканку, которая в конце концов успешно рожает. Человечество спасено. Все в целом оставляет ощущение виданного-перевиданного сотни раз. Но специальную награду оператору фильма Эммануилу Любецки таки дали. Наверно, за убедительную картинку грядущих руин, среди которой неожиданно мелькают образы, позаимствованные из поп-культуры еще ХХ века; больше там ничего выдающегося нет.

«Голливудленд» Алана Коултера — другой образчик традиции, на сей раз, понятно, американской — из разряда биографических драм про нелегкую судьбу кинозвезд прошлого. Эрик Броуди здесь играет детектива, расследующего смерть Джорджа Ривза (Бен Аффлек) — звезды 1950-х — всенародно прославившегося исполнением роли Супермена. Коултеру удается поддерживать напряжение по крайней мере в первой половине фильма: всюду нелады, самоубийство Ривза не выглядит таким уж однозначным, в семье самого детектива полный разлад, а в семье его нанимателя — полная катастрофа с фатальным исходом... В целом, однако, Коултер до высокой драмы недотягивает, сбивается на привычный мейнстримный надрыв. Броуди, несмотря на свою неизбывную субтильность, достаточно хорош. «Кубок Вльпи» как лучшему актеру дали, тем не менее, Аффлеку.

Хотя с таким же успехом его можно было бы присудить почти любому исполнителю мужской роли в «Королеве» Стивена Фрирза. Фрирз — не самый выдающийся фильммейкер, но актерский ансамбль (жаль, что нет вот такого приза за совокупную работу) собрал исключительный. И в первую очередь это касается исполнительницы главной роли Хелен Миррен. Она действительно настоящая королева этого фильма. Такой тонкой работы, таких нюансов мимики, жеста, речи, такой, в целом, культуры игры не доводилось видеть давно. Ей удалось сыграть и полную достоинства царствующую особу, и просто женщину в кругу семьи — мать, бабушку, дочь.

В целом же это типичное английское кино. Неторопливое, разговорное, с точным юмором, без эмоциональных надрывов, с умеренной примесью мелодраматизма и политической сатиры. Его сценариста, Питера Моргана, отметили как лучшего на фестивале, но с таким же успехом аналогичный приз могли бы дать и фильму Эмилио Эстевеса «Бобби (незавершенная работа)». Реконструкция убийства Роберта Кеннеди закреплена на столь жесткой драматургической основе, что весь двухчасовой фильм смотрится на одном дыхании. Настоящий Голливудленд.

К счастью, как лучшего режиссера фестиваля наградили 84-летнего патриарха французской кинематографии Алена Рене за «Частные страхи в публичных местах». Вот здесь как раз тот редкий случай, когда решение глубоко справедливо.

«Частные страхи» — это, собственно, о том, насколько по-разному несчастны все несчастные семьи этого мира и насколько причудливо приватные страхи и комплексы являют себя на людях. Кто-то пожизненно тянет на себе взбалмошного отца-тирана, кто-то безуспешно ищет себе пару через интернет, кто-то пьет, кто-то разводится... Никто в этом фильме, очень смешном и грустном одновременно, не может обрести себя в других, все обречены на одиночество. И происходит все это в декорациях уникального «кино-театра» Рене, где в равной степени совершенны и уравновешены все компоненты — звуковая атмосфера, работа с локальным цветом (Рене непревзойден именно в этом), подчеркнутый эстетизм каждого кадра, идеальный подбор актеров, среди которых непревзойденные Пьер Ардитти и Сабин Азема. Это, без всяких экивоков, красивое кино, и для самого автора «Хиросимы, любви моей» оно отнюдь не выглядит самоповтором.

Что же до истории с фильмом-обладателем «Золотого льва», то она сполна воплотила бездарную организацию фестиваля в целом. Обычная практика в Венеции — резервировать место посреди программы для неведомого «фильма-сюрприза» и потом объявлять его в последний момент. Таковым сюрпризом оказался еще один фильм китайского режиссера Жиа Чан-Ке «Натюрморт», при том что одна его картина уже шла в конкурсе «Горизонты». Но это еще полбеды — устроили всего два сеанса, один — в 23.00, другой — в полночь. То есть для обычной публики время вообще запредельное, а для прессы, вымотанной целым днем просмотров, труднодоступное. Попросту те немногие, что пришли таки на сеанс, начали расходиться уже после первых 10 — 15 минут — просто не было сил, засыпали все. В итоге получилось так, что фильм-обладатель главного приза никто не видел. По крайней мере из постсоветских (преимущественно российских) критиков. И вот тут не удержусь, чтобы не похвалиться, — чертыхаясь, тряся головой, кусая себя за пальцы, чтобы не уснуть, я этот фильм все же посмотрел.

Кино, надо сказать, довольно странное, с двумя параллельными историями мужчины и женщины, у которых не ладится семейная жизнь. И происходит все это на фоне уничтожения какого-то горного городка (буквальное значение слова «натюрморт» — «мертвая природа»), который скоро должны затопить при строительстве гигантской плотины. Фильм выстроен как цепочка встреч героев с другими, еще более чудаковатыми персонажами. Ни у кого ничего так и не решается, но Чан-Ке каждому дает свой, визуально-метафорический выход: героиня периодически превращает полуразрушенные дома в причудливые космические корабли, герой в финальном кадре, упоминая о своей очень опасной работе, видит призрак смельчака-канатоходца между крышами небоскребов. Картина небезынтересная, но, как представляется, столь высоко ее отметили не только за изощренную форму, но и за явный протест против существующей в Китае тоталитарной системы, за четкую коллизию столкновения частного с подавляющим общественным...

А в заключение — о лучшем фильме фестивале. «Я не хочу спать один» тайванца Цай Минь- Ляна. О нем хочется говорить только в превосходной степени и повторять уже сказанное. Потрясает дуэт его постоянных актеров Ли Кан-Шенга и Чен Шиан-Чи, незабываемо сыгравших в предыдущем «Капризном облаке». Завораживает медитативное цайминьляновское безмолвие, фактическое отсутствие диалогов; на протяжении фильма сказаны десяток-другой фраз, и те — второстепенными персонажами по преимуществу. Восхищает, сколь нестандартно в очередной раз Минь-Лян рассказывает историю любви. Впрочем, тут важны не драматургические схемы, а, например, то, в каком городе снимался фильм. Минь-Лян гениально умеет использовать пространство своего родного Тайбея. «Я не хочу спать один» снят в малайзийском Куала-Лумпуре, и уже потому кардинально отличается от «Облака»: трущобы, изломы узких лесенок, клетушки квартир, бессонные проспекты, глухие новостройки — это совершенно иная территория, действие на которой разворачивается также по иным законам. Важны определенные мотивы, жесты, взаимозависимые образы. Цай Минь-Лян владеет этим визуальным языком настолько, что может сделать интересной любую сцену. Именно поэтому длинные, бессловесные эпизоды, в которых подолгу занимаются однообразным, рутинным делом — ухаживают за больными, едят, стирают, тащат огромный матрас — смотрятся на одном дыхании. Нет ни одного лишнего либо чрезмерного момента. Мастерская работа с предметами и стихиями (вода и дым) в кадре вообще заслуживает отдельного исследования. Как и весь фильм... А финал, когда все три воссоединившихся героя под музыку Чаплина из «Огней большого города» плывут на том самом матрасе по залившим Куала-Лумпур первозданным водам, возносит зрителей на высоту настоящего, классического катарсиса...

Собственно, показ «Я не хочу спать один», и, в какой-то мере, награждение фильма Чан-Ке частично подтвердили репутацию Венеции как авторитетной инстанции, задающей тон в мировом кино и отвоевывающей новые территории для новых дарований. Но, повторюсь, лишь частично. Тенденция тревожная, ибо два (точнее, полтора) действительно новаторских фильма — это слишком мало. Что будет дальше? Впадет ли Мостра вновь в состояние почтенной стагнации, в котором уже пребывала долгие годы?

Хотелось бы не столько получить ответы, сколько забыть о вопросах...

Выпуск газеты №:

№156, (2006)Section

Культура