Возвышенная простота жизни

Имена еще двух испанских художников той эпохи — Риберы и Сурбарана — как бы теряются в величии первых двух, а связаны они с работой на католические монастыри и народными представлениями об истинности веры в чудо, не пошатнувшейся в Испании и в эпоху крушения религиозных идеалов.

Франсиско Сурбаран родился в 1598 году в семье северянина-баска, разбогатевшего благодаря удачным торговым операциям. Отец рано заметил пристрастие сына к рисованию и отправил его, пятилетнего, на обучение в Севилью. Его учитель, уважаемый и добропорядочный Педро Вильянуэва, раскрашивал деревянную скульптуру, что было по тем временам достаточно прибыльным и благочестивым делом. Франсиско, однако, больше привлекала живопись, и в 19 лет он открывает собственную мастерскую. Всего через 10 лет городской совет Севильи присваивает ему звание «художника города», позволившее Сурбарану работать во всех монастырях города и окрестностей. Художник жил скромно; трижды был женат, воспитал шестерых детей, имел «солидную практику» и неизменное почтение всех севильцев.

А времена были не столь уж благоприятные для спокойной и безбедной жизни. Это в предыдущем XVI веке испанская монархия сделала блистательную «мировую карьеру»; но ни Карл V, считавшийся императором Священной Римской империи (диктовавшей свою волю Нидерландам, Италии и Новому Свету), ни его «гранды», жившие за счет колониального золота, ничего не делали для роста национального производства. К тому же в стране свирепствовала инквизиция, искореняя «протестантскую заразу». И все же не иступленный фанатизм иезуитов, а традиционная набожность питала религиозное «монастырское творчество».

В самой знаменитой картине Сурбарана «Молитва св. Бонавентуры» (1629 г.) ангел жестикулирует, облокотившись о край облака, и в такой позе советует святому — кого же именно выбрать очередным папой. Монах внимает ему спокойно и серьезно, пока кардиналы терпеливо ждут «результата собеседования». Может показаться наивным это простодушие, но живописец — истинно крестьянский сын, он не верит в сверхестественность чуда. Кажется, что Сурбаран изображает самое что ни на есть естественное событие: столь интимна происходящая беседа человека с божественным посланцем, мудро понимающим людские тревоги.

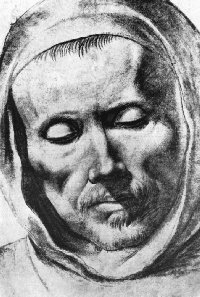

В работах Сурбарана многое «подсмотрено» у Караваджо, оставшегося непонятым на родине, в Италии. Особенно роднит художников ощущение света — самой мистической субстанции. Но итальянец светом «лепит» пластику реального тела, а испанец — подчеркивает красоту мира горнего. Светотень, называемая «тенеброссо» — на его картинах контрастная, предметы и драпировки — фактурные и даже грубоватые. Сурбарана, в сущности, главным образом заботило, как простая и чистая форма может передать возвышенное состояние души, сосредоточенность и динамизм внутренней жизни персонажей. Даже в своих геометрически выверенных натюрмортах художник добивается у зрителя предельно эмоционального ощущения изменчивости и хрупкости предметного, реального мира. В натюрмортах Сурбарана есть истинное визуальное гурманство, которое учит относиться к любой мелочи как к возможности пережить восторг от немногих любимых вещей, стареющих вместе с нами.

Вероятно, Сурбаран очень любил детей. Но, в отличие от Риберы, прославившего трагическую улыбку убогой нищенки «Хромоножки» с вывернутыми локтями, Франсиско любовался трогательной серьезностью детских личиков. Его «Отрочество Марии», начатое в 1641 году, а законченное за шесть лет до смерти (1664 г.), показывает нам Богородицу как скромную девочку, тихо молящуюся Господу. Однако и здесь художник (вероятно, многое замечавший в собственных дочерях), избегает слащавости или приукрашивания, окружая хрупкую фигуру в луче золотистого света мрачной темнотой, надвигающейся из углов картины.

Известно, что Сурбаран был заботливым отцом, и один из его сыновей продолжил его дело. Правда, ему судилась недолгая жизнь; однако, зайдя сегодня в зал Киевского музея западного и восточного искусства, рядом со знаменитой «Инфантой Маргаритой» Веласкеса можно увидеть его, Хуана Сурбарана, «Натюрморт с мельницей для шоколада» (1640 г.). Это редчайшее полотно рано умершего юноши раскрывает торжественность взгляда на привычные «бытовые» вещи, рядом с которыми проходила жизнь семьи Сурбаранов — отца и сына. Как, впрочем, и всплески золотых отсветов этого необычного века — века художников-мистиков и правдолюбцев, упрямо искавших формулу «возвышенной простоты жизни».

Выпуск газеты №:

№212, (1998)Section

Культура