«Я четыре десятилетия живу в России, но никогда у меня не возникал синдром младшего брата»

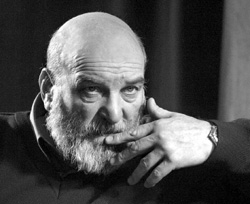

Алексей Петренко о работе с Някрошюсом, постановке «Тараса Бульбы» и праве выбора

Перед спектаклем «Дню» удалось немного пообщаться с продюсером проекта Зейнаб Сеид- Заде и великолепным актером Алексеем Петренко.

— Этот год ЮНЕСКО объявило годом А. А. Чехова, — сказала вице-президент Фонда К. Станиславского Зейнаб Мухамедовна Сеид-Заде. — Сто лет назад была написана пьеса, и впервые во МХАТе был поставлен «Вишневый сад». Столетие — определенный рубеж, подводящий итог, и в нашем спектакле мы попытались рассказать зрителям о том, какая сегодня Россия, а, может, какая она будет в будущем. На постановку был приглашен выдающийся режиссер современности Эймунтас Някрошюс. Это совместный международный проект Фонда К. Станиславского и театра «Мено Фортас» (Литва).

Някрошюс — выпускник ГИТИСа, человек, пропитанный русской культурой. Хорошо знаком с методологией Константина Станиславского. Эймунтас — необычайно интересный режиссер. Мы рады, что он согласился поработать с российскими актерами и в результате этого сотрудничества получился необычный спектакль.

— Алексей Васильевич, как вам работалось с Някрошюсом?

— Прекрасно. У нас получился довольно необычный взгляд на русскую классику благодаря таланту литовского режиссера. Някрошюс в Литве поставил все пьесы Чехова, а «Вишневый сад» решил сделать с московскими актерами. Он говорил, что долго подбирался к этому произведению. В процессе общения с режиссером мы очень многому, у него научились, и, думаю, что и Някрошюс что-то взял от нас. Мне кажется, мы стали более дисциплинированными на сцене. В ходе рождения спектакля импровизации у нас бывали, но в заданных някрошюсовских рамках. Не секрет, что славяне любят простор, а нас режиссер ограничивал в заданном им круге. Это довольно любопытно. Мы побывали в Литве, подышали, набрались впечатлений. Някрошюс в нас вдохнул свою европейскую культуру, образованность, великолепное знание всех нюансов русского языка. Он им владеет прекрасно, только говорит с акцентом. Эймунтас немногословен, вдумчив, невероятно точен в характеристиках, ассоциациях. Твердо знает, чего хочет добиться от актера. Мы жили за городом. «Застольного» периода практически не было. Фактически за один день прочитали пьесу, поговорили об образах, которые нам предстояло сыграть. А потом сразу начались репетиции. У Някрошюса крестьянская натура. Поэтому он часто пояснял на сельскохозяйственных и охотничьих примерах. Так, Фирс у него ассоциировался с лосем, а Лопахин — с волком. Но эти характеристики были для внутреннего пользования, чтобы мы лучше понимали персонажей, которых играем. Его примеры такие точные, яркие, выверенные. Режиссер призывал нас, актеров, к сотворчеству. Вроде поощрял импровизацию, но очень ненавязчиво направлял, добиваясь того, что сам задумал. Просил не торопиться, играть медленнее. Някрошюс обращает внимание на детали. От требовал всех играть в заданном рисунке. Многое в роли Фирса я придумал, сумев убедить режиссера, что это пойдет на пользу в раскрытии образа. А наши репетиции вспоминаю с огромной теплотой.

— В одном из интервью вы сказали, что Бучма и Симонов — ваши кумиры. Что вам импонирует в их творчестве?

— Это были Актеры с большой буквы, только один говорил по-украински, а другой по-русски. В советские времена делали статистический опрос по театрам СССР. Актеры сами определяли «Лучшего актера страны», и вы знаете, что с огромным отрывом лидировал Амвросий Максимилианович Бучма. А ведь анкетировали не только представителей славянской театральной школы, а и актеров из Средней Азии, Прибалтики, Дальнего Востока. Симонов и Бучма были мастерами перевоплощения. Своим мастерством они превратили актерскую профессию в высокое искусство. В профессии у меня несколько кумиров — Амвросий Бучма, Николай Симонов и Павел Луспекаев. Довелось вместе поработать только с Луспекаевым. Это произошло в телефильме «Мертвые души», там актер гениально сыграл Ноздрева, я изображал пристава, который приходит его арестовать. Всего эпизод, зато с самим Павлом Борисовичем довелось пообщаться. На съемки ленты я попал совершенно случайно. Актер, который должен был играть пристава, не успел выучить текст. Позвонили мне и спросили, смогу ли через три часа подготовиться? Я успел. Считаю тот момент счастливым в своей актерской судьбе.

— Вы родом с Черниговщины. Часто ли бываете в тех краях?

— Сейчас уже редко. Родители умерли. Они похоронены под Москвой, недалеко от моего дома. На Черниговском кладбище покоится мой брат. В Украине остались лишь двоюродные братья и сестры. Они живут в Днепропетровской области. Родственники чаще приезжают ко мне, чем я к ним. Тем не менее я никогда не забывал, откуда родом, где уму-разуму учился. Я был крещен во время войны, тогда Сталин разрешил возрождаться вере. Мой крестный — родной брат Павла Тычины, знаменитого украинского поэта. Так что связь с православием проходит у меня через Украину.

— В Москве живет много украинцев. Вы общаетесь с земляками?

— Общаюсь. Бываю в Украинском центре на Арбате. Принимаю участие в концертах. Например, участвовал в юбилейном вечере, посвященном нашему Кобзарю Тарасу Шевченко. В Москве даже шутят, что тут каждый второй — украинец или выходец из Украины. Я четыре десятилетия живу в России, но никогда у меня не возникало ощущения вторичности и синдрома младшего брата.

— Алексей Васильевич, долгие годы вы являетесь «свободным художником», не связаны работой в штате определенного театра. Есть ли желание сотрудничать с киевскими коллективами?

— Да, я уже лет этак 15 нигде в штате не служу — я свободный человек. Я родом с Украины и знаю местную психологию. Даже если в каком-то театре возникнет мысль пригласить меня, то через некоторое время режиссер или директор выпьют по чарке и скажут: «А навіщо він нам потрібен? Шо, у нас своїх акторів нема? Білети куплять треба, готель йому заказуй. Хай свої грають»... Вначале я переживал, что домой не зовут, а теперь считаю, что это даже хорошо. Со смирением принимаю все, что выпадает на мою долю. После окончания Харьковского театрального института я три года работал в Украине. Сначала в Запорожье, потом в Жданове (нынешний Мариуполь). Потом случайно узнал, что театр Ленсовета объявил актерский конкурс. Тогда он гастролировал в Севастополе. Поехал в Крым, показался худсовету, и меня приняли в штат. В этом коллективе проработал 14 лет. А потом стал москвичом. Пять лет выступал на сцене МХАТа, затем работал у Васильева в «Школе современной пьесы», а последние годы сам себе голова. Выбираю те спектакли и фильмы, в которых мне интересно играть.

— Некоторые историки считают, что Григорий Распутин, образ которого вы так ярко сыграли в фильме Элема Климова «Агония», на самом деле был совсем другим человеком. Ваше отношение к Распутину?

— Я считаю Распутина несчастным юродивым. Распутин был многолик. Я играл не дьявола, хотя некоторые его современники так его называли. На Руси юродивых считали святыми. Ведь они делали все против правил. Если нормальный мужчина никогда к незнакомой женщине не подойдет, то юродивый может сделать Бог знает что. Он провоцирует, нарывается на неприятности. Например, во время поста выходит на площадь у храма и демонстративно начинает есть кусок сала. Православные такого святотатства не могут вытерпеть и колотят юродивого. Он как жертва, а те, кто его бьет, берут на себя грех. В фильме «Агония» Распутина тоже бьют, и он является жертвой, а не порождением зла, сатаны и т. д. Роль мне далась нелегко. Когда в «Агонии» играл, у меня первый инфаркт случился. Думал: все, конец мне в 34 года. А потом потихоньку выкарабкался. Второй инфаркт догнал в шестьдесят. Это случилось во время съемок «Сибирского цирюльника». Михалков снимал сцену Масленицы, навешали на меня тяжеленный реквизит, килограмм этак на 40, и Никита Сергеевич сказал плясать вприсядку. Сердечко-то и не выдержало. В больницу попал, чуть подлечился и опять стал сниматься. Моя болезнь на графике фильма не отразилась...

— Для телевидения вы записали повесть «Тарас Бульба», а скоро ли появится театральный проект?

— Гоголевский «Тарас Бульба» — любимое мое произведение. Я мечтал прикоснуться к нему не только как читатель, а и как актер. Поэтому, когда телевизионщики предложили сделать запись повести, с радостью согласился. Жаль, что Украина не заинтересовалась той записью. А ведь повесть «Тарас Бульба» входит в школьную программу. Современные дети больше предпочитают компьютер и читать не сильно любят. А тут посмотрел — и в библиотеку идти не нужно. Я записал повесть для ТВ, прочтя ее с первой и до последней буквы со всякими художественными добавлениями. Они нисколько не противоречат Гоголю. Это 22 серии по 15 минут каждая. Фильм сделан как пособие для школ, колледжей, лицеев. В этом цикле принимали участие известные актеры. Например, Михаил Ульянов читал «Мертвые души», Алла Демидова — произведения Бунина, а мне предложили прочесть «Тараса Бульбу». Счастлив, что прикоснулся к этой великой повести Николая Васильевича Гоголя. На творческих вечерах я обязательно читаю отрывки из «Тараса Бульбы». Скоро мои театральные фантазии воплотятся на сцене. В Киеве есть компания «Бенюк-Хостикоев», организованная двумя ведущими актерами Театра им. И. Франко. Я видел их антрепризный спектакль «Моя профессия — синьор из высшего общества». Они блистательно там играют итальянскую драматургию Дж. Скарначчи и Р. Тарабузи. Следующий проект, который собираются ставить Богдан Бенюк и Анатолий Хостикоев, — гоголевского «Тараса Бульбу». Мне предложили играть в этом спектакле, и я с великой радостью согласился. Считаю величайшим грехом перед всемирной культурой, когда хотя бы раз в три—пять лет не ставят гоголевского «Тараса Бульбу». В нем дух украинского народа, его сила.

Возможно, для кого-то я «запроданець», а по-моему, я более 30 лет нахожусь на учении у русской культуры. Учусь, учусь, учусь! Я представитель традиций курбасовской театральной школы. Думаю, что за эти годы я кое-чему научился не только у великих русских мастеров, но и у знаменитого литовского режиссера Някрошюса и сумею принести что-то ценное в постановку «Тараса Бульбы». Даст Бог, и наши задумки скоро осуществятся. (Репетиции будут проходить в Москве, постановку осуществит известный российский режиссер, его имя пока не разглашается. Гастролировать актеры собираются не только в России и Украине, но и по зарубежным странам. — Т. П. ).

Кстати, я записал 24-серийный цикл «Русских народных сказок». Теперь хочу почитать для детей украинские, белорусские и болгарские сказки. Я вырос на Черниговщине. Там смешанная русско-белорусско-украинская речь. Болгарский тоже немного знаю, если понадобится, то подучу.

— Алексей Васильевич, актерская профессия требует отдачи не только душевных, но и физических сил. Как вы восстанавливаетесь?

— Лучший рецепт — пойти в бассейн и хорошенько поплавать. Но после «Вишневого сада», который идет почти шесть часов и заканчивается в полночь, это не получается — все бассейны уже закрыты. Поэтому выпиваю 150 г коньяка и ложусь спать. Хороший сон — лучшее лекарство от всех коллизий. В молодости борьбой и боксом немного занимался, а потом перешел на зарядку с гантелями.

СПРАВКА «Дня»

Алексей Васильевич Петренко родился 26 марта 1938 года. Окончив в 1961 году Харьковский театральный институт, он работал в театрах Запорожья и Жданова, в 1964 году его пригласили в Ленинградский театр имени Ленсовета, а в 1978 году актер вышел на московскую сцену, работал в труппе МХАТа. Затем делал интересные проекты в «Школе современной пьесы». Последние 15 лет, по словам актера, «сам себе господин» и в штате ни одного театра не числится. Такая свобода дает возможность самому выбирать, где и что играть на сцене и в кино.

Алексей Петренко начал сниматься в 1966 году, впервые появившись на экране в фильме «День солнца и дождя» в роли фарцовщика. Затем сыграл Освальда в экранизации Козинцева шекспировского «Короля Лира» (1971). Для него не важно, главная роль или эпизод. Петренко умеет концентрировать свои драматические возможности в тех героях, которых играет.

К несомненным профессиональным удачам актера можно отнести роли Петра I в «Сказе про то, как царь Петр арапа женил», летчика-капитана в «Двадцати днях без войны», судьи в фильме «Грачи», старца Григория Распутина в «Агонии». Зрителям актер запомнился в картинах: «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» , «Черная Рада», «В августе 44-го» и др.

Создание сложных драматических образов актер удачно сочетает с комедийными ролями: стоит отметить такие его работы, как экранизация «Женитьбы» и короткометражный фильм «Давыдов и Голиаф». В числе заметных актерских работ можно также назвать Сталина в «Пирах Валтасара» и Кнурова в «Жестоком романсе», генерала Иволгина в телеэкранизации «Идиота», а в «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова Алексей Петренко сыграл генерала Радлова, начальника юнкерского училища. За эту работу актер получил Государственную премию РФ.

Выпуск газеты №:

№25, (2004)Section

Культура