Помни о «1984»

50-летию первого издания романа Джорджа Оруэлла посвящается

Из предисловия Джорджа Оруэлла к изданию его книги «Скотный двор» (The Animal Farm) на украинском языке в 1947 г.

...Сказано же было кем-то нам в утешение: «Хорошая память — это только приятно». Правда, у отдельных народов хорошая память ценилась очень высоко: так, каждый из друидов держал в памяти всю вековую премудрость своего народа и за это народ ценил и оберегал своих друидов. Но были и другие народы — которые своих «друидов» отслеживали, напротив, с целью их истребления. Иметь хорошую память становилось не только совсем не приятно, но более того — преступно. «Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать», — было симптомом эпохи. Совсем недавней эпохи. Но кто теперь это помнит?

Память народная коротка. Один мой знакомый утверждал, что его родной город с промежутком в 32 года отпраздновал свое 750- и 800-летие. Другие утверждают, что десять лет назад мы жили, как в раю. Третьи прославляют вековечную дружбу славянских народов. Четвертые говорят: «Оруэлл? А что он такого написал? А мы это разве читали?»

Читали! Мы все его читали. Мы передавали журнал из рук в руки. Мы цитировали: «Все животные равны, но некоторые равны больше», «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим», «Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре». Десять лет назад к нам пришла фантазия английского писателя, созданная им за сорок лет до этого. И мы узнали ее, как будто писатель изобразил нравы нашей собственной квартиры, и поразились точности и остроте описания у Оруэлла действительности, в которой мы жили много лет. В мире к тому времени насчитывалось более десяти миллионов экземпляров романа «1984».

Он и сейчас читается как страшное пророчество, и если к чему-нибудь сегодня и стоит всерьез применять заклинания о бдительности, то это к возможности перерастания какой-либо идеологии в правящую. И не стоит забывать, что в процессе своего создания и самоутверждения идеологическое государство — будь то описанная Оруэллом мифическая Океания или наш родной Союз — в качестве одного из главных инструментов использует язык, на удивление ловко аранжируя его под свои нужды. Этот идеологизированный язык — «новояз» — отличается тем, что (далее по Оруэллу) «словарь его с каждым годом не увеличивается, а уменьшается... ибо чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься... В конце концов членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортани, без участия нервных центров»...

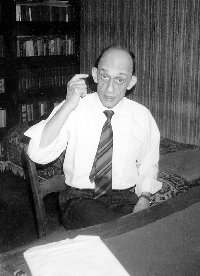

У вошедшего в нашу речь слова «новояз» (и при этом, к счастью, не сократившего, а расширившего ее словарный запас) есть «крестный отец». Это человек, который десять лет назад дал нам возможность прочитать роман «1984» на русском языке (публикация в «Новом мире» за 1989 г.), переводчик английской и американской литературы Виктор ГОЛЫШЕВ.

— Виктор Петрович, мне сейчас кажется, что лучшего момента для знакомства советского читателя с «1984» быть не могло: годом раньше роман бы просто не напечатали, а уже несколькими годами позже на нас обрушилась такая лавина открытий и разоблачений, что острота восприятия стала спадать. Роман был переведен давно и только ждал своего часа у вас в столе?

— Ну нет. Это писатель может работать «в стол» — при этом он все равно создает что-то новое и в его деятельности есть смысл. А моя задача в том, чтобы донести чужое произведение до читателя — значит, я должен предполагать существование читателя. Конечно, я давно читал роман, но был абсолютно уверен, что нужда в русском переводе возникнет, как говорится, не в этом веке и не в этой стране.

— Страна теперь действительно другая. По-вашему, «1984» сохраняет сейчас свою актуальность?

— Не знаю. Мне иногда кажется, что это роман о любви. В этом смысле его актуальность непреходящая.

— Но ведь для героев романа их отношения на первых порах были просто формой протеста, единственной — кроме дневника Уинстона — возможностью иметь что-то личное, неподконтрольное... Нет, я не могу себе позволить спорить с вами. Я лучше буду просто задавать вопросы. Итак, наступил момент, когда вы почувствовали, что роман может быть напечатан...

— Ну да — может быть. А может и не быть. Уверенности не было. Ни у меня, ни у редактора — тот вообще жил в ежеминутной готовности к запрету. К разоблачению, увольнению, к чему угодно. Контракт со мной не подписывал: ты переводи, мол, а там посмотрим. Переводы ведь изучались особенно пристально, буквально под лупу. А вдруг там крамола особенно хитро зашифрована. Буква за буквой анализировали... Один раз так увлеклись, что настоящую крамолу проморгали.

— В вашем переводе?

— Как раз наоборот. Тогда, помню, в «Новом мире» Фолкнер шел, и специалисты полностью на нем сосредоточились, а рядом тем временем напечатали здоровенное такое стихотворение какого-то рязанского поэта про Солженицына. Его как раз тогда из Союза писателей исключили. А этот чудак — поэт этот — пишет: «Исаич», сравнивает его с бакенщиком, просит, чтоб указал нам правильный путь. Простодушное такое стихотворение, искреннее. А они же отвыкли прямой текст читать, все больше между строк вчитывались — ну и проморгали. Потом отыгрались на главном редакторе — выгнали.

— С одной стороны словечки и обороты из «1984» моментально вошли в наш лексикон — «новояз», «двоемыслие», «большой брат следит за тобой» и т.д. И в то же время Оруэлл сам, хотя бы частично, использовал наш исторический материал. А насколько вы при переводе опирались на советский «новояз»?

— Знаете, когда роман еще готовился к публикации в журнале, фрагмент напечатали в «Литературке». И ко мне стали приходить письма от читателей — от людей, которые до меня пытались переводить «1984» (по-видимому, рассчитывая публиковать его в самиздате). И вот они там советовали мне, как перевести то или иное слово. И почти у всех была одна идея: «осоветить» терминологию. Например, вот эти дети, которые успешно «сдали» родного папашу, такие, мы бы сейчас сказали, бойскауты — у меня они просто «разведчики», а читатель предлагал — «шпионеры». Гибрид «шпионов» и «пионеров». Ну и в том же духе. Вроде бы напрашивалось. Но я полностью отказался от соблазна воткнуть в роман всю советчину. Понимаете, тогда бы это получилась пародия на советскую власть, а Оруэлл этого не писал. Его роман вообще не политический, не карикатура и не памфлет, это книга о распаде, о прекращении существования. Я иногда думаю, что если бы он тогда не умирал от туберкулеза, он бы этого не написал или не написал ТАК. Я когда переводил, чувствовал, как его пожирала болезнь. Эта книга погружала меня в депрессию...

— Если вы невольно вживались в автора, то я — в его героев, и меня, как и их, охватывала паника, ощущение беспомощности, лихорадочное: что же делать? Неужели нет выхода? И в конце, когда Океания побеждает всех своих противников, наступает полная безысходность. Так может быть выход в том, что есть ДРУГИЕ страны? С другим устройством, существующие по другим законам. Пока они есть, от них, то есть извне, может прийти спасение.

— Может, наверное. Но я думаю, что авторитарные государства неустойчивы сами по себе, в принципе. В них нет того элемента хаоса, который делает систему устойчивой, позволяет адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Например, гитлеровская Германия была мощнейшая страна, но она как бы двигалась строем. Поначалу это способствовало ее усилению, но потом она нацелилась на мировое господство, и именно эта «строевая» структура не позволила ей вовремя остановиться, предпринять маневр. Идеология как господствующий принцип всегда нацеливает на непосильные задачи, ей ведь надо самоутверждаться. И она начинает либо пожирать себя, истреблять собственный народ, либо заглатывает кусок, который ей не по зубам. Союз, например, сдох на том, что пытался содержать строй, который сам себя не мог прокормить...

— И все-таки как вы относитесь к идее спасения извне? В том числе — с применением военной силы.

— Ну, если вы о странах, побежденных во Второй мировой войне — Германии, Японии, то вроде бы это им действительно пошло на пользу. Не исключено, что и мы были бы сейчас более прогрессивной страной, если бы тогда не победили. А что касается НАТО и Югославии... Я считаю, что здесь правых нет — одни виноватые. Я удивляюсь американцам, у которых в каждом втором фильме гангстер, за которым все гонялись, хватает бабу и приставляет ей к нож к горлу — и он уже неприкосновенная фигура. Положительный герой костьми ляжет, а его не тронет. А тут в заложниках целый народ, а американцы дружно поддерживают действия НАТО. Но и наши — тоже те еще идиоты: относятся к бомбардировкам Югославии как к личному оскорблению. Якобы задето славянское братство. Какое славянское братство? Где та славянская страна, которой бы Россия не насолила? На самом деле, великая идея панславизма всегда была просто инструментом для подчинения Восточной Европы. Ну хорошо, строишь ты славянское братство. Тогда при чем татары? Тогда отпусти чеченцев. По-моему, самое ценное в этом братстве, что мы сумели мирно разойтись хотя бы с республиками. Югославы вон не сумели, хотя там тоже все — братья-славяне.

— Виктор Петрович, в те времена, когда у нас были республики-сестры и народы-братья, русские переводчики, мне кажется, создали литературу, которой на самом деле не существовало, — переводы «с языков народов СССР». «Для чего же я лучшие годы продал за чужие слова? Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!» — писал Тарковский, выдающийся русский поэт, который жил, в основном, с переводов. Да и не он один, конечно.

— Ну, что делать — действительно был способ прокормиться. Твои стихи или там проза были не нужны, а на «братскую» литературу был постоянный заказ. Когда Бродского судили за тунеядство, это была основная линия защиты — что он много переводил. Собственные стихи его не были аргументом. Хотя, конечно, получалось вроде как юношескую литературу переводили во взрослую... По-вашему с украинского переводили плохо?

(По-моему, лучше бы вовсе не переводили... Но, заглянув в уникальную, на мой взгляд, книгу — более чем 1000-страничный фолиант «Строфы века-2, антология мировой поэзии в русских переводах ХХ в.», изд-во «Полифакт», Минск-Москва, 1998 г., я обнаружила там немало украинских поэтов. Их стихи были великолепны! Они были столь хороши, что... что я бы никогда не подумала, что это их стихи.)

— Я хочу сказать, что, кроме общего, советского, «новояза», существовали еще специальные «национальные» его разновидности. В период, когда мне пришлось активно пользоваться русско-украинскими словарями, я обнаружила, что словари, составленные у нас «до незалежности», имеют исключительно хороший русский тезаурус — можно найти практически любое русское слово и выражение, но увы — зачастую предлагается не перевод этого слова на украинский, а записанное украинскими буквами то же самое русское слово... (Вторая группа словарей — новейшие — дают очень хороший перевод. Вот только как бы знают мало русских слов...) Я рассматриваю это как свидетельство русификации украинской речи — что было своеобразным «новоязом» времени «дружби народів-братів». Когда же партийную идею у нас сменила национальная, встречный «новояз» первым делом стал искоренять не только русизмы, но и многие международные слова. Вместо привычных карта, фотография, библиотека — теперь мапа, світлина, книгозбірня и тому подобное.

— Мапа мне нравится. Английский корень, да? А у «карты» — французский. Так что как бы шило на мыло. Но вообще, мне кажется, что здесь ничего плохого нет. Пусть будет мапа, пусть будет карта — лишь бы слово БЫЛО в языке. «Новояз», если вы помните, был все-таки нацелен, в первую очередь, на сокращение словаря в любом виде. А «мапа» — так ведь наверняка говорили где-то на Украине. Плохо, может быть, что этот процесс идет как бы «назло»... То есть вы считаете, что украинский язык пострадал от русского.

— Нет, не от русского языка, а от российской имперской идеологии...

— Ну, от этого дела и русский язык пострадал не меньше. Понятно: русский язык, скажем, начала века не годился, чтобы воспеть тех, кого Советская власть возвела в герои. Этого несчастного Павлика Морозова, эту Зою, которая подожгла деревню, не спросив у жителей, хотят они этого или нет... Этого Павку Корчагина, который стал калекой, строя непонятно какую дорогу... Литература уродов, язык уродов. Ни логики, ни здравого смысла, ни естественности. Я в школе не мог нормально учить ни географию, ни историю (я уже молчу о литературе с ее жуткими учебниками) — в них не было ни географии, ни истории, а только догма. Русский язык сейчас в ужасном состоянии: диктор телевидения не способен проспрягать трех глаголов, одни и те же словечки и примитивные конструкции, один и тот же «стилек» — и в литературе, и в разговорной речи, и в песнях. Столько лет воспитывали в народе раба, он и теперь раб, хоть вроде и получил свободу, и это заметно в первую очередь в языке.

— Наверняка вы могли бы неплохо устроиться в Америке.

— Да, я там читал лекции в одном из университетов, приглашали еще почитать, сумму даже удваивали. Но я уехал. Почему? Потому что дурак, что еще можно сказать? Помню, я себе тогда такое пояснение придумал: в первый раз у меня была очень хорошая группа, просто замечательные студенты подобрались — а во второй раз хорошее не повторяется. Потом, думаю, тут мне, чтоб эти деньжищи отработать, надо пахать, не разгибаясь, а дома хоть и не платят, но я их всех в гробу видал... хотя это все не очень умно, наверное. Говорю же: дурак.

— Правда — не платят?

— За что, за переводы? Платят. Копейки. Это у меня теперь вроде хобби. А зарабатываю тем, что дублирую фильмы. Гадость, терпеть не могу. На некоторые слова вообще аллергия.

— Например, на слово «трахнуть»...

— Терпеть его не могу.

— А я, между прочим, перечитав недавно «Всю королевскую рать» Уоррена в вашем замечательном переводе (лет 25 ему?), с огромным удивлением обнаружила там это слово. Честно говоря, я думала, что это — достижение «новояза» последних лет.

— Оно у меня там есть? Гм... Странно. Но вообще, хоть переводчика и опекали усиленно, а все-таки считалось: раз он описывает «их нравы», то он кое-что может себе позволить. Вроде нашими словами невозможно описать, как «там» народ живет, правильно? Солженицын, например, жаловался, что ему «Бог» не разрешали печатать с большой буквы, а мне, в переводе — пожалуйста. Как будто это «их» какой-то Бог...

— Слушайте, вы какой-то уж очень «несоветский» человек и непохоже, чтобы стали таким в последние годы. Как же вам удалось — да при вашей-то нелюбви к истории и географии — преуспеть на совершенно гуманитарном, на таком подотчетном идеологическим ведомствам поприще как перевод?

— Сам никогда не думал, что буду этим заниматься да еще и, как вы выразились, преуспею. От неспособности к изучению гуманитарных наук я пошел в технари, закончил Московский физтех. Учился вроде неплохо, но, конечно, по-настоящему работать по специальности не мог. И как только появлялись деньги — бросал работу. А первые деньги как раз появились на переводах. Но я еще боялся сделать это своей профессией, и опять возвращался к физике. Так до «Всей королевской рати» и возвращался... Никаких особых качеств переводчику в общем-то иметь не нужно, главное — знать язык, любить страну...

— Который именно язык? Которую страну?

— Оба. Обе. Переводы перестали кормить, а бросить их все равно не могу, потому что...

— «Потому что дурак» — да, я помню. В общем-то не вы один такой. Мой любимый русский поэт — он тоже «дурак» — пишет об этом так: «Когда бы не язык — ни дня не жил бы здесь»...

Под окном у Виктора Петровича две московские достопримечательности: супермаркет «Тишинка» — эдакий рай для богатых с целым легионом припаркованных к нему иномарок (а внутри немноголюдно), и жуткого вида монумент: то ли обугленный кукурузный початок, то ли толстая чугунная цепь, взвившаяся в небо вертикально... Оказывается, плод творчества раннего Церетели, памятник воистину знаменательному событию — 200-летию Георгиевского трактата, провозгласившего «добровольное воссоединение Грузии с Россией». «Речь — зодчий народа. Народ — зодчий речи» — вьется надпись кружком по памятной стеле. «Витиеватая» эта мысль принадлежит Вознесенскому, который-то, конечно, изрядно «позодчевал» для родного языка, но вот какое отношение имеет она к факту добровольного воссоединения — это остается нерасшифрованным. Да это уже и не важно — памятник несколько устарел и в моральном отношении, и в художественном, а рядом со сверкающей «Тишинкой» выглядит и вовсе неэстетично. Типичный анахронизм.

«Народ — зодчий речи. Речь — зодчий народа»... Если присмотреться к обелиску, то вертикальная цепь распадается на звенья- буквы (по-видимому, грузинские). Что же надо сделать с зодчим, чтобы он мастерил речь из чугунных букв, как кубики кладя их друг на друга? И кто кого теперь способен создавать? Народы ли, не помнящие своей истории, зато вполне овладевшие спасительным искусством «двоемыслия» и «новояза», — свою речь, или же их речь, превращенная в «новояз» будет заново создавать народы? Беседу вела Татьяна БЕЛКИНА, «День»

P.S. «...Теоретически существовала опасность того, что, употребляя новоязовские слова, человек может вспомнить их первоначальные значения. Но на практике любому, воспитанному в двоемыслии, избежать этого было нетрудно, а через поколение- другое должна была исчезнуть даже возможность такой ошибки. Человеку, с рождения не знавшему другого языка, кроме новояза, даже в голову не могло прийти, что «равенство» когда- то имело второй смысл — гражданское равенство, а «свобода» когда-то означало свободу мысли...» (Джордж Оруэлл, «1984»).

№82 08.05.99 «День»

При использовании наших публикаций ссылка на газету

обязательна. © День

Выпуск газеты №:

№82, (1999)Section

Личность