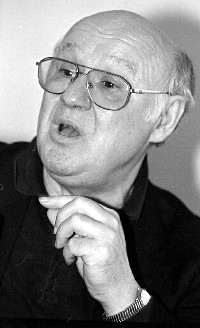

Алекс УРСУЛЯК :«У меня характер типичного буковинца — упрямый и твердый»

Наша беседа со знаменитым хореографом и педагогом состоялась на V Международном фестивале балета «Серж Лифарь де ля данс», который завершился несколько дней назад. Урсуляк, как строгий отец, опекал пять своих учениц из Швейцарской академии балета. При ближайшем знакомстве Алекс оказался очень интересным собеседником и обаятельным человеком.

— Господин Алекс, с момента формирования и становления балета как вида искусства он пережил несколько пиков своего развития. В разное время Франция, Италия и Россия, затем — Советский Союз, задавали тон в хореографии. Еще 1970-е годы мы гордились: «И даже в области балета мы впереди планеты всей». Сейчас приоритеты изменились. На ваш взгляд, какая страна является сегодня законодательницей моды в балете и какие тенденции в современной хореографии?

— Мне кажется, что балет третьего тысячелетия будет интернациональным, без приоритета чьей-то конкретной школы. Цюрихский, Штутгартский и Гамбургский балеты, Парижская опера считаются ныне одними из самых сильнейших театров в Европе, но каждая их этих труп имеет свой образ. Например, Гранд-Опера старается сохранять в репертуаре классику, у них много балетов, поставленных Рудольфом Нуреевим. Роял-Балет, по возможности, сохраняет постановки Мик-Милена, но, конечно, вкусы меняются. Теперь модными хореографами являются Форсайт, Ноймайер, Шпёрли, которые оригинально ставят современные балеты. Но, между прочим, они практически все исполняются на пальцах, а это совсем другая постановка стопы. Я считаю, что используя классику, нужно стараться найти новые способы выражения пластики и тогда танец станет созвучным сегодняшнему дню. Балет — не музей, а живое искусство. Хотя есть шедевры, которые нужно сохранять как школу танца. Это, прежде всего, «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Баядерка». Но нужно искать собственные темы и способы самовыражения, потому что иначе мы потеряем публику. Театр — это диалог. Только найдя свою тему, нужно рассказать ее собственным языком — языком пластики. В этот раз я со своими ученицами привез в Киев классический номер па- де-катр из балета «Спящая красавица» Чайковского — это я бы назвал хореографией Петипа глазами сегодняшнего дня и модерн — свою собственную постановку «Мечты» на музыку Майка Наймана из фильма «Фортепиано». Вначале это был просто хореографический этюд, в котором я попытался объяснить балеринам, как танцевать любовь, зарождение чувства, влюбленность. Мои ученицы показали и знаменитую постановку Уильяма Форсайта «Песни о любви», навеянную музыкальными шлягерами 1960-х годов.

— Западные хореографы предпочитают, чтобы в современных постановках артисты танцевали босиком. Как вы считаете, пуанты останутся в балете будущего?

— Безусловно. Между прочим, на Западе уже проходит мода танцевать только босиком и нынешние балетмейстеры возвращаются к пуантам. Потому что это извечное стремление человека оторваться от земли. Хореография модерна сегодня ставится именно на пуантах.

— Вас называют мастером по созданию звезд. Как вы считаете, сейчас среди ваших учеников есть будущие Макаровы, Малаховы и Нуреевы?

— Наталья Макарова, Владимир Малахов и Рудольф Нуреев — яркие индивидуальности. И, мне кажется, если кто-то будет слепо их копировать, то не добьется успеха. Нужно находить собственный путь в творчестве. Если вы посмотрите в небо, то там миллиарды звезд и все разные. Для педагога очень важно вовремя распознать талант и помочь ему раскрыться. В балете тренинг дисциплинирует артиста, оттачивает технику. Без ежедневный репетиций никто не станет примой-балериной или премьером. Мне кажется, что мои нынешние ученики из Швейцарской академии балета имеют огромный потенциал и, возможно, в недалеком будущем, они станут в один ряд с такими танцовщиками экстра-класса как Галина Уланова, Рудольф Нуреев, Марис Лиепа, Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Валентина Калиновская, Валерий Ковтун, Татьяна Таякина, Владимир Малахов, Ульяна Лопаткина... Этот список можно продолжать долго.

— Владимира Малахова сегодня считают одним из ведущих европейских танцоров. Его становление и превращение в звезду во многом состоялось благодаря вам. Как произошло знакомство и как вам вместе работалось?

— Я был в Москве и однажды в моем гостиничном номере раздался телефонный звонок: «Говорит Малахов. Вы можете меня посмотреть?» Я приехал на спектакль в Большой театр, где он танцевал миниатюру «Нарцисс». Сразу увидел, что парень очень способный. После выступления он попросил поработать вместе. Я честно признался, что с удовольствием помогу, но как нам решить сложную проблему: ведь в тот период я жил в Штутгарте, а Владимир — в Москве. Не знаю как ему это удалось, ходили слухи, что он после гастролей просто остался за границей, но уже через несколько недель Малахов появился в моей школе. Я его заново переучивать танцевать не стал и основывался на профессиональной базе, созданной его учителем Петром Анатольевичем Пестовым. Нам пришлось отшлифовать некоторые слабые места Володи. Показал как профессионально себя лучше подать, исходя из вкусов западного зрителя. Вначале мы занялись внешностью. Изменили стрижку, цвет волос и продумали новый имидж. Затем начали работать над музыкальными движениями по сцене. Через полтора года театральные критики стали говорить, что Малахов раскрылся с неожиданной стороны. Я показал несколько способов, как танцевать модерн. Это другой язык и теперь он владеет ним прекрасно. Владимир не стоит на месте, а развивается, пробует свои силы и как хореограф. На днях состоялась премьера балета «Бал-маскарад», созданная по мотивам одноименной оперы Джузеппе Верди. В целом получилось интересно, но, по-моему, над спектаклем еще стоит поработать. Следующим шагом в его творчестве должно стать умение говорить новым языком.

Дело в том, что бытует мнение: ученики русской школы не умеют танцевать авангардные балеты. Я с этим не согласен. Все поправимо. Современная хореография создавалась не на Марсе и язык пластики не требует участия переводчика. Просто долгие десятилетия артисты в СССР жили за «железным занавесом» и о западных веяниях мало знали. Русская, а затем советская, а теперь украинская балетная школа чтит традиции. Даже на фестивале «Серж Лифарь де ля данс» чувствовалось насколько уверенно танцуют артисты классические номера, а вот ярких, самобытных современных постановок было немного. Классика — это замечательно, но выросли и состарились целые поколения хореографов, которые дальше своей страны никуда не ездили, а о современных тенденциях только слышали. Я считаю, что надо смотреть больше нового, интересного, не замыкаться в «клетке» и пробовать исполнять то, что не делал раньше.

— Но не следует сбрасывать со счетов, что украинская школа хореографии долгие годы была лишь частью советского балета...

— Да, конечно. К сожалению, я не слишком много видел работ и не знаю о ситуации, которая происходит в украинских театрах и коллективах. Не хочу никого обидеть, но такого большого мастера как, увы, уже покойный Анатолий Шекера, пока, у вас нет. Возможно Виктор Яременко, занявший пост главного балетмейстера Национальной оперы Украины, проявит себя, как интересный хореограф и его лучшие работы появятся вскоре. У меня появился план. Хочу открыть в Цюрихе отделение хореографии и сотрудничать с Украиной. Станем обмениваться студентами и педагогами. Мне кажется, что от этого выиграют обе стороны. Я уверен, что украинский балет еще скажет свое веское слово в мировой хореографии.

— Алекс, вы были репетитором Рудольфа Нуреева. Каким он вам запомнился?

— Трудолюбивый до потери сознания — человек-перфекционист. Он не выходил из репетиционного зала, не добившись намеченной цели, изматывая себя и меня. Мы работали вместе семь лет. Рудольф бережно относился к хореографии других. Если уж брал постановки в свой репертуар, то ничего не переделывал, следовал за автором. Зато свои номера постоянно менял и совершенствовал. Рудольф был великолепен в «Жизели», «Баядерке», «Аполлоне», бежаровском Па-де-де двух мальчиков. Он был сложным человеком, совсем не «мимозой» и при этом большим артистом. Рудольф очень хотел, чтобы я оставался его постоянным репетиром. Но это сузило бы мои рамки, как педагога и хореографа. Я считаю, что нужно работать с разными артистами — именно тогда появляются интересные идеи, неординарные решения.

— Как вы считаете, хореография Сержа Лифаря сегодня актуальна?

— Я 25 лет проработал в Штутгарте. Когда меня пригласили в Вену, то в ту пору умер Кранко. Но мы продолжали танцевать его репертуар. Не меняли па, а изменили свой подход к его наследию. Я думаю, что с Лифарем нужно делать то же самое. Быть дипломатичными и перевести хореографию на язык сегодняшнего дня. Только тогда его балеты будут жить долго.

— Вы стали знаменитым балетмейстером, а как начинали свой творческий путь?

— Учиться начал рано. Я тогда жил в Канаде. Занимался не только балетом, но и украинскими народными танцами. В 13 лет имел даже свой собственный маленький ансамбль. В 1957 году появилась возможность по обмену, как представителю украинской диаспоры, побывать на родине своих родителей. Я учился в Киеве и стажировался в Национальной опере. Именно находясь в Украине, я понял, что хочу стать балетмейстером.

— Откуда ваши корни?

— Мои родители буковинцы из Кицманского района. Моя мама из рода Ивасюков, а отец — Кирилюков. Одна из ветвей связана с потомками Ольги Кобылянской. Родители в Канаде оказались, в поисках лучшей доли. Но не забыли язык и культуру своего края. У нас в доме между собой всегда разговаривали по-украински. У меня даже характер типичного буковинца — упрямый и твердый. Это помогает в работе. Я никогда не бываю доволен собой. Вы знаете, я консерватор, обожающий классический танец, но не воспринимающий его как догму. Все должно развиваться.

Сейчас судьба забросила меня в Цюрих. Я преподаю в Швейцарской академии танца. Это восьмилетка. Учеба платная. Но для особо одаренных детей мы делаем исключение — находим меценатов, которые оплачивают их курс. Ребята получают хорошие профессиональные знания. Изучают историю музыки, балета, классический и современный танец, учат анатомию и английский язык. Остальными общеобразовательными предметами занимаются самостоятельно. Швейцарцы посещают гимназию, а иностранцы учатся экстерном. Сейчас у меня 61 ученик. Пока не создан интернат, мы не можем брать детей младше 15 лет. Кстати, среди моих учениц есть и украинка — киевлянка Катя Козаченко. Девочка очень талантливая и я ее хочу еще подержать дополнительно один годик, даже нашел для этого деньги. А вообще, своих студентов мы не забываем. Часть из них идет в Цюрихский балет, а для других мы ищем театры, которым, на наш взгляд, они подойдут.

— Сегодня практически нет хореографов, которые бы ставили крупные произведения. А если говорят об интересных современных балетах, то это, в основном, одноактные спектакли. Почему это происходит?

— Если браться за большой спектакль, то нужно отталкиваться от масштабной драматургии. Например, ставить произведения Достоевского, Мопассана, Толстого. Мы сегодня очень торопимся. Многие молодые хореографы хотят быстро заработать себе имя. И поэтому, зачастую, коммерческий интерес превышает творческий. Я сам мечтаю поработать с украинскими артистами и время, когда ставил балет «Услышишь ли ты меня?» (музыка Дж. Хорнера) для Национальной оперы Украины, осталось как один из самых интересных периодов в моей жизни. Возможно, сейчас идет период накопления сил и очень скоро в мире появятся новые петипа, григоровичи и шекеры.

СПРАВКА «Дня»

Алекс УРСУЛЯК — канадец украинского происхождения. Работал балетмейстером в Штутгартской и Венской опере. Был репетитором таких выдающихся танцовщиков как Рудольф Нуреев, Наталья Макарова и Владимир Малахов. Ныне живет в Цюрихе. Преподает в Швейцарской академии балета. Его ученики являются солистами многих стран мира. В Национальной опере Украины поставил спектакль «Услышишь ли ты меня» где с успехом выступают Татьяна Билецкая и Виктор Яременко.