Сердце титана

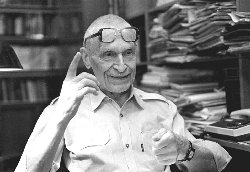

Николай АМОСОВ: «Я знаю — умирать не страшно. Страшно, когда гаснет интеллект»

Позавчера вечером перестало биться сердце одного из самых, без сомнения, выдающихся людей Украины — Николая Михайловича Амосова. Инсульт, перенесенный им в этом году, и порок аортального клапана не позволили великому хирургу, Лауреату множества международных премий, Заслуженному деятелю науки и просто прекрасному человеку отпраздновать в следующем году свое девяностолетие.

Трудно подобрать слова, чтобы выразить все величие и зна чимость Николая Михайловича как для Украины, так и для мировой медицины. Это — человек-эпоха, образец интеллекта и профессионализма. Во времена Системы он был одним из немногих, кто мог остаться самим собой. «Наверное, не было, нет и не будет бескорыстнее врача, чем Николай Амосов, — говорит его коллега и друг академик Исаак Трахтенберг. — За свою жизнь он прооперировал более 50 тысяч человек и ни разу не позволил себе взять даже скромного подарка. Он даже повесил при входе в свой институт объявление: «От пациентов подарки не берем». Возможность спасти жизнь была для него истинным счастьем. «Да, я счастливый человек», — говорил он иногда своим друзьям. Хотя многим его подчиненным так не казалось. Они просто не знали, что под суровой маской скрывался искренний, добрый, уязвимый и бесконечно бескорыстный человек.

«Мама родила меня 6 декабря 1913 года, — этими словами открывается «Энциклопедия Амосова», последний труд великого ученого. — Она была акушеркой в северной деревне, недалеко от Череповца. Отец ушел на войну, а когда вернулся, то скоро нас покинул. Жили очень скудно, но моя мама никогда не брала подарков от рожениц и осталась для меня примером на всю жизнь». Жизненный путь Николая Михайловича нельзя назвать легким, но зато с уверенностью — невероятно интересным. После школ ы он поступил в механическ ий техникум, потом — работал в Архангельске начальником смены на электростанции при лесопильном заводе. В 22 года — через год после женитьбы — поступил в медицинский институт. И за первый год обучения окончил два курса. Все время обучения подрабатывал преподаванием. А закончив институт с отличием, поступил в аспирантуру, хоть и не по физиологии, которая ему очень нравилась, а по хирургии. Параллельно с медициной продолжал учиться в Заочном институте, и для диплома по собственному желанию делал проект большого аэроплана с паровой турбиной. Надеялся, что его примут в производство, но не приняли. Зато инженером с отличием Николай Амосов стал.

В 1940 году он устроился ординатором-хирургом, делал операции на органах живота. Во время войны был назначен ведущим хирургом в полевой подвижной госпиталь, где и прошел войну с Германией и Японией. «Я занимался лечением огнестрельных переломов бедра и ранений суставов. Разработал свои методы операций. В канцелярской книге, от руки, писал первую кандидатскую диссертацию. Я представил ее в Московский мединститут, но так как до того диссертаций никогда не видел, неудивительно, что эксперты ее забраковали». В январе 1944 года Николай Амосов женился на операционной сестре — Лиде Денисенко. «Моя вторая жена, — пишет великий ученый, — была героической девушкой и отличной сестрой. В 1941 году она попала в окружение и месяц с подругой плутала по лесам, пока партизаны не перевели ее через линию фронта». После реформирования госпиталя Николай Михайлович с Лидой попали в Манчжурию — лечить японцев, больных тифом в лагере военнопленных, где он и встретил своего друга — главного хирурга А. Бочарова. Тот помог ему уйти из армии дальнего Востока и назначил ординатором в окружной госпиталь. Потом совсем недолго они с женой жили в Москве, а затем бывшая госпитальная сестра из Брянска Л. Быкова устроила Амосова заведующим отделением в областную больницу. Там и началось его восхождение. Операции, разработка новых методик, конференции, защиты кандидатской, а вскоре и докторской диссертаций. «Тут подвернулся Киев. Я сделал доклад в институте туберкулеза, и его директор А. Мамолат пригласил к себе работать. Сначала все здесь мне не нравилось: и работа, и квартира, и коллеги, но со временем проблемы решились».

В 1958 году на конгрессе хирургов в Мексике Амосов увидел операцию на сердце с аппаратом искусственного кровообращения — и увлекся. Поскольку купить аппарат было невозможно, он разработал свой проект, который вскоре сделали на заводе. В 1959 году с его помощью удачно прооперировали мальчика с тяжелым врожденным пороком сердца. С этого момента и началась «кибернетика» Амосова. Сначала это была просто лаборатория для отработки операций с аппаратом искусственного кровообращения, а потом присоединись энтузиасты — врачи, инженеры, математики стали проводить физиологические исследования сердца. В 60-х годах Николай Михайлович стал развивать свои идеи о регулирующих системах организма, о Разуме и Искусственном интеллекте, о психологии и моделях личности и общества. Тогда не заставили себя ждать награды. «Но я не прилагал к этому никаких усилий, — пишет Амосов, — я всегда свято следовал булгаковским советам: никогда ничего не проси».

Николай Михайлович не боялся говорить о своих ошибках. Друзья и коллеги знали: самое угнетенное состояние у него тогда, когда операция не удалась, жизнь оборвалась. В 80-х годах у Амосова был душевный кризис — больные много умирали. Тогда он объявил, что на все лето бросает хирургию и занимается только кибернетикой. В последние годы жизни он все еще продолжал считать себя виноватым в смерти двух девушек — они погибли в результате взрыва в камере для проведения экспериментов для больных с кислородным голоданием. Видимо, от искры в атмосфере кислорода произошло взрывное возгорание. Амосов считал, что именно он допустил халатность, а не завод-изготовитель, заполнив камеру кислородом с давлением до 2-х атмосфер.

В последнее время некоторые коллеги по-доброму над ним посмеивались — в 80 лет Николай Михайлович решил, что для сохранения формы и здоровья он должен вести активный образ жизни. Так появилась знаменитая формула трех тысяч движений. И он ей неизменно следовал. Два часа зарядки с гантелями и час бега ежедневно. Посмеялся над экспериментом Амосова по борьбе со старением и его спаситель (так называл Николай Михайлович немецкого профессора Керфера, который вшил ему биологический искусственный клапан и наложил два аорто- коронарных шунта). Керфер упражнения не запретил. И даже пообещал прооперировать еще раз, если клапан откажет — в любом возрасте. «Если нет силы характера, нет ничего», — сказал Амосов и продолжил ежедневно бегать, делать зарядку и, конечно же, писать.

Его первая рукопись появилась в 1962 году, после смерти пр и операции больной девочки. «На душе было скверно. Хотелось напиться и кому-то пожаловаться. Я сел и описал этот день». Теперь рассуждения Амосова об идеалах, Боге, обществе и, конечно же, просто человеке можно назвать уникальными. Именно он говори л, что лишь оптимальность идеологии определяет счастье народа и устойчивость к прогрессу, и что идеи — это гены общества. Гены же, которые воспроизвел Амосов, наверняка еще долго не смогут уйти в небытие. Нес мотря на то, что в родном отечестве нет пророка, общественные прогнозы Николая Михайловича сбылись и сбываются. В том, что именно он повернул руль отечественной медицины в нужную сторону, не сомневается никто. Помимо того, что Амосов разработал новые методы хирургического лечения и первый в мире создал противотромбические протезы сердечных клапанов, он доказал преимущества профилактической медицины и роль психического в соматических болезнях. Он всю жизнь посвятил борьбе за жизнь, но не свою, а других. «Если бы начать ее сначала, — говорил Амосов, — я выбрал бы то же самое — хирургию и в дополнение — размышления над вечными вопросами человечества».

В последние годы жизни он искал секрет сохранения воли, памяти, интеллекта — и душевного комфорта. Были мысли сменить ориентиры, удариться из реализма в религию или мистику, увлечься модной нынче медитаций. Но нет. «Я не изменю своей позиции», — сказал Николай Амосов. И не изменил. Он сделал круг: обозрел мир. Спрогнозировав будущее, он не нашел места панике. «Я знаю — умирать не страшно. Страшно, когда гаснет интеллект. Жить тогда — зачем?»

НЕ ЛИЧНОЕ

Лариса ИВШИНА , главный редактор газеты «День»:

— Во времена, когда я работала в «Прапорі комунізму», в нашу газету пришла корреспонденция (копия обращения в адрес бюро Киевского горкома партии) от одного, ныне хорошо известного в социалистических кругах партийного деятеля — в то время он имел отношение к Высшей партийной школе. Автор сильно негодовал по поводу тех «вольностей», которые позволяет себе произносить в своих выступлениях Николай Михайлович. Ярого апологета тогда особенно возмутила крамольная мысль, которую Амосов произнес, читая лекцию в Доме учителя: «Изначально человек ни для какого коммунизма не создан».

Меня эта фраза впечатлила настолько, что она до сих пор остается одной из главных в моей журналистской «сокровищнице». Так мог говорить только очень свободный человек.

Валентина МЕНШУН , главный редактор журнала «Трибуна»:

— В 1975-м году, по случаю тридцатилетия победы над Германией от Киевской области в Берлин ездила большая группа ученых и деятелей искусства, в числе которой был и Николай Михайлович Амосов. Мне по рангу службы (тогда я работала в обкоме завсектором прессы, радио и телевидения) поручили группу комплектовать и сопровождать в качестве «политрука». Хочу отметить, что все личности, составлявшие коллектив, были очень значительные. Однако Амосова встречали на немецкой земле по-особому, как бога — немцы ходили за ним толпами. Он восхищался их техникой и не скрывал сожаление по поводу того, что в Союзе такого нет.

В общем, все шло прекрасно — до одного вечера, который проходил в обществе германо-советской дружбы. Там Николая Михайловича как особо почетного гостя попросили сказать несколько слов о наших взаимоотношениях. Он начал, скажем так, не совсем обычно, Герой Социалистического труда вдруг во весь голос заявил: «Меня всегда приглашали посетить Германию, дать интервью на немецкой земле. Я этого не делал — слишком много у меня накопилось в сердце для того, чтобы безболезненно брататься, забыв про все те горести, которые причинил немецкий народ моему народу». Хочу отметить, что в то время, когда речь заходила о военных действиях, употреблялось слово «фашисты», но ни в коем случае не «немцы» — оговориться означало подписать себе исклю чение из партии. Продолжая свою мысль, он сказал: «Вот перед вами несколько Героев Советского Союза (в нашей группе их было 15 человек и один дважды герой. — В. М. ), они смогли показать немецкому гаду, что такое наша сила и мощь, выли ть свою злость на фронтах. А что мог сделать я, фронтовой хирург? У меня слишком много накопилось горечи, чтобы забыть все и начать говорить о дружбе — до этого еще очень долго». Он также вспомнил практически всю историю Германии, примерами подкрепляя мысль о том, что немецкой нации свойственен реваншизм. В этот момент я сидела и думала, что лучше быть в данную минуту в Анадыре, нежели в Берлине. Хакенберг, второй секретарь их партийного комитета, взял микрофон, посмотрел на всех и остановив взгляд на мне, спросил, как оценивает выступление Николая Михайловича политрук группы. У меня в голове пронеслось: сказать, что я одобряю, не могу, поскольку тем самым усугублю допущенную в высказывании политическую ошибку. Сказать, что я не разделяю его мнение? Какое право имела я, «аппаратная шавка», выступить против всемирно известного человека? Тем более, что мне его мысль очень импонировала. Беру бокал и несколько минут тупо повторяю: «Я думаю, я думаю....» Потом созрела: «Выступление Николая Михайловича — предел искренности в наших отношениях. Только в кругу настоящих друзей, перед которыми нечего таить и с которыми нечего остерегаться, можно вот так, минуя условности, называть вещи своими именами. Дабы помнить и знать, дабы впредь неповадно было. Поэтому я не буду оценивать его слова и продолжу тост: за доверительные отношения.

В перерыве Николай Михайлович вышел и сказал: «Извини, я поступил как подлец, не думая, что тебе придется отдуваться... Но ты, Валентина, вышла из положения просто прекрасно. Однако кто-то должен был им это сказать.»

Когда я стала главным редактором «Трибуны», в 87-м я написала об Амосове очерк и вынесла его портрет на обложку. Тогда на Политбюро я очень больно за это получила (так сильно потом давали «по голове» только за Гончара), ведь Николай Михайлович был всю жизнь принципиален и не скрывал своего мнения никогда.

Коллектив газеты «День» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича Амосова, чью смерть мы воспринимаем и как личную утрату. Жизнь Николая Михайловича, его мысли, интеллигентность, его бескомпромиссность и твердость в отстаивании своих убеждений всегда служили и будут служить для нас ориентиром, примером, если хотите, идеалом (не всегда, увы, достижимым). Мы понимаем, как велика сегодня боль утраты, но уверены, что идеи Николая Михайловича не подвластны времени, они будут «подпитывать» еще не одно поколение.

Скорбим вместе с вами.

Выпуск газеты №:

№231, (2002)Section

Панорама «Дня»