Любимая муза Александра Богомазова

В эксклюзивном интервью «Дню» внучка известного художника Татьяна ПОПОВА рассказала о семейной атмосфере, творческом круге и особенностях мировосприятия своего дедушки

Зрителям выпал редкий шанс увидеть ранние произведения знаменитого кубофутуриста Александра Богомазова — его живопись и акварели, рисунки и линогравюры, письма и фотографии, а также страницы теоретического трактата 1914 года «Живопись и элементы». Уникальной выставке мэтра украинского авангарда в выставочном зале Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины, посвящена специальная статья в газеты «День» (№214-215 от 21-22 ноября с.г.)

О творчестве и личной жизни киевлянина Александра Богомазова, о его музе — жене, о семье, а также — коллегах и друзьях, рассказала «Дню» в эксклюзивном интервью внучка художника Татьяна ПОПОВА.

— Татьяна Михайловна, большинство научных трудов и статей освещают тему Богомазова, в основном, в творческом аспекте. Было бы интересно узнать о Богомазове как о личности — его семье, друзьях, жизни в Киеве.

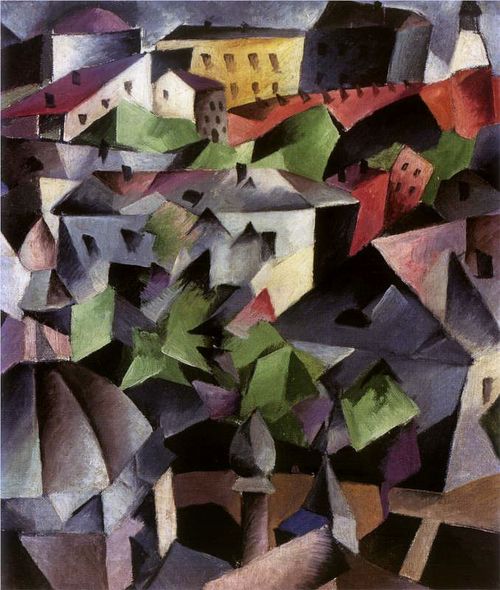

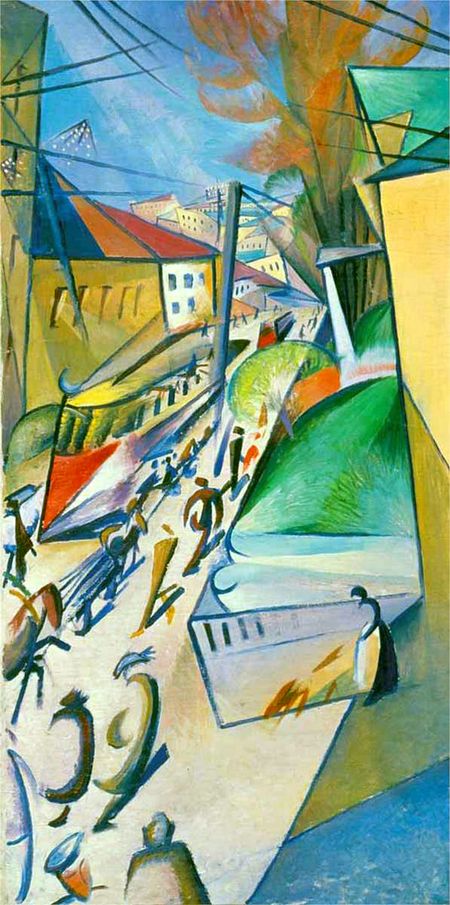

— Мой дедушка очень любил Киев и прожил в нем всю свою жизнь, не считая отъездов (Россия, Финляндия, Кавказ). Он сделал много киевских зарисовок, любил рисовать старые мудрые деревья на «горке» — между домом, где жил и художественным институтом, ходил на пленэр на Гончарку. Уже с 1913 года работы, посвященные Киеву, полны движения, динамики: особый ритм силуэтов домов и крыш, фонарей, окон, деревьев и спешащих фигур прохожих делает эти работы живыми и неповторимыми. С Киевом связаны такие известные работы Богомазова, как «Сенной рынок», который я еще застала, «Трамвай» — нарисованный с натуры на улице Львовской — теперь это улица Воровского, «Тюрьма» — это все та же сегодняшняя тюрьма на Лукьяновке.

О родном городе он так написал в своем письме к бабушке: «...Киев в своем пластическом объеме исполнен прекрасного, разнообразного, глубокого динамизма. Тут улицы упираются в небо, формы напряжены, линии энергичны, они падают, разбиваются, поют и играют. Общий темп жизни еще больше подчеркивает этот динамизм, дает ему, так сказать, законное основание и широко разливается вокруг, пока не успокоится на берегах левого Днепра».

«ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ. КИЕВ»

С 1913 по 1930 года он жил в доме №18 по ул. Вознесенский спуск (теперь это ул. Смирнова-Ласточкина). Сейчас на доме установлена доска, посвященная Александру Богомазову, выполненная известным скульптором Б. Довганем. В этой квартире в 1917 году родилась моя мама, тут жили мамины бабушка и дедушка, мамины тети с мужьями, двоюродный брат... И я там прожила до своих 13-ти лет. Дедушка, по общим воспоминаниям, был очень чутким и добрым человеком: когда он с 1922 года стал преподавать в Художественном институте, он помогал всем, живущим в этой квартире.

— Расскажите о круге творческих людей, с которыми Александр Богомазов был близок, с кем у него завязались наиболее тесные творческие взаимоотношения?

— Дедушка был в дружеских и творческих отношениях с Александрой Экстер, вместе с ней участвовал в выставке «Звено». В 1906 году он поехал в Алупку с Алексеем Грищенко и Владимиром Денисовым, они много писали, рисовали и очень дружно жили. Был знаком с Давидом Бурлюком, Михаилом Ларионовым по выставке 1908 г. «Звено», а уже в 1914 г. вместе с Александрой Экстер был организатором выставки «Кольцо». В 20-х годах ХХ века его связывали отношения с Виктором Пальмовым. С 1922 — 1930 г. дедушка работал в Художественном институте с Михаилом Бойчуком, Игорем Вроной, Михаилом Козиком, Виктором Пальмовым, Львом Крамаренко, Владимиром Татлиным, в конце с Казимиром Малевичем. Художник Алексей Грищенко писал в своих записках о союзе А. Богомазов — А. Грищенко — В. Денисов: «Наша троица была тесно спаяна, и мы работали с утра и до вечера, ходили на этюды, каждый в свой бок». В 1930 году, в год дедушкиной смерти, Игорь Врона оставил должность директора, ситуация в киевском художественном институте стала резко меняться, так же быстро пришли социальные и идеологические изменения.

— Интересна его переписка с Вандой Витольдовной, некоторое представление о их взаимоотношениях можно себе составить по архивным экспонатам на выставке. Татьяна Михайловна, расскажите об этом союзе.

— С Вандой Витольдовной Монастырской дедушка познакомился в 1908—1909 годах, во время учебы в киевском художественном училище. И влюбился! Началась долгая дружба со встречами и перепиской. Уже в первые годы знакомства дедушка писал своей Музе не только о своих чувствах, но и о своем отношении к труду творца, о служении высоким идеалам искусства. Почти всегда, в письмах и живом общении, дедушка называл Ванду «голубка Дина». В 1913 г. они поженились, обвенчавшись в Боярке. Ванда стала его верной спутницей по жизни. Бабушка принимала участие в выставке «Кольцо», в холодные и голодные годы они вместе расписывали Луцкие казармы (позднее они были уничтожены).

«ТРАМВАЙ»

В 1914 г. Александр Богомазов пишет трактат «Живопись и элементы» и посвящает их своей Ванде: «Посвящаю свой труд моей чуткой спутнице по жизни В.В. Богомазовой-Монастырской». А позже Ванда писала ему: «...как мне хочется сказать, что ты не обычный смертный в искусстве, что произведения твои величавы и глубоко прекрасны, что в них страстная сила линий, движение всех молекул мира, что они загадочны, как бывает загадочной сила всего сущего на свете видимом и том, который видят мысли и душа» или «...Всем своим естеством я чувствовала силу твоих линий, убедительность и неотвратимость форм, своеобразную их жизнь, уверенную жизнь, полную красочного красноречия. Они никогда не утомляли (глубокого взгляда) глаз, потому что ты умеешь находить бессмертную точку движения, а потому ты даешь им вечную жизнь».

Такое взаимопонимание в творчестве бывает очень редко, замечательна их переписка. Дедушка писал и рисовал бабушку. Они прошли очень трудную жизнь, были гражданские войны, хаос и разброд послереволюционных лет, болезнь и борьба с ней, но дедушка верил в свое выздоровление, и сделал плакат «Туберкулез излечим». Конечно, в их совместной жизни были счастливые годы любви, рождение дочки Ярославы (Аси), совместный творческий путь.

— Расскажите подробнее об атмосфере в семье.

— Дедушка сумел создать очень теплую атмосферу, он был разносторонним и талантливым человеком. Играл на виолончели, у него был очень приятный немножко глуховатый голос, делал интересные поделки из дерева. В семье до сих пор сохранилась кукла-деревяшечка, расписанная им для дочки, есть стакан, в котором я сейчас держу кисти, с замечательной дедушкиной росписью танцующих фигур... Он сделал и разрисовал для своей дочки настоящую абетку, чтобы она училась читать. У моей мамы Ярославы Александровны есть воспоминания, которые напечатаны при помощи А. Федорука и Э. Дымшица в «Українськом мистецтвознавстве» (выпуск I. 1993 год). Там есть воспоминание об одном из замечательных вечеров, когда они сидели все вместе в Боярке, и дедушка, уже будучи очень больным — вдруг запел, а мама подхватила, и песня тихо полилась над засыпающим лесом.

— Татьяна Михайловна, благодарю за интервью, хотелось бы еще услышать ваши комментарии о выставке Александра Богомазова из фондов Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины.

— Конечно, я радуюсь любому событию, посвященному дедушке. Такая выставка очень интересна и необычна уже тем, что на ней одновременно представлены документы, письма, фотографии и работы Александра Богомазова. Из нашей семьи были предоставлены вырезанные на линолеуме элементы для трактата «Живопись и элементы», а также дедушкино пенснэ. Такая выставка вряд ли может осуществиться где-либо еще... Наша семья благодарна всем сотрудникам архива, которые потрудились над созданием этой выставки, и директору архива-музея Елене Валерьевне Кульчий, без которой было бы невозможно сделать такую интересную выставку. Очень импонирует мне, что на открытии звучала живая музыка, играл творческий коллектив «Sonor Continnus».

Фоторепродукции картин с сайта avangardism.ru

Выпуск газеты №:

№224, (2013)Section

В конце «Дня»