В. А., или Беспокойство

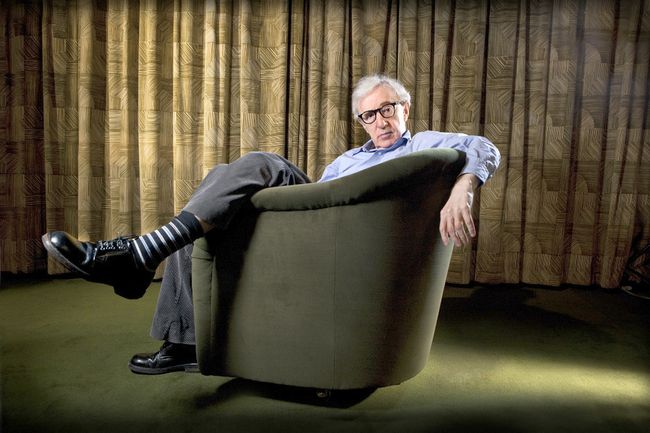

1 декабря – день рождения знаменитого американского актера, режиссера и сценариста Вуди Аллена

В стороне от Голливуда есть территория, где не слышен шум больших бюджетов. Это – давний вызов и чемпионам, и маргиналам, экранная резервация, которой руководит, согласно сентенции французского классика Луи Маля, «один из тех счастливчиков, которые делают именно то, чего им действительно хочется» – Аллен Стюарт Кенигсберг; псевдоним – Вуди Аллен.

Аллен родился и вырос в Нью-Йорке в еврейской семье. В школе прекрасно играл в бейсбол и баскетбол, демонстрировал ученикам всевозможные фокусы, был всегда окружен товарищами. Ради заработка начал писать остроты для газет под псевдонимом «Вуди Аллен». Провалив экзамен по кинематографу в Нью-Йоркском университете, сосредоточился на написании сценариев для популярных юмористических шоу, а в 1961 году вышел на сцену в новом амплуа стенд-ап-комика и быстро добился успеха. Режиссерским дебютом Аллена является фильм «Хватай деньги и беги» (1969), а в 1977-м комедия «Энни Холл» получила четыре «Оскара». После этого каждая его новая лента становится событием.

Базовый принцип режиссуры В. А. – отказ от прямолинейной эскалации сюжета. Насилие (даже в криминальных сюжетах) вытесняется динамикой репризы, гэга. Комическое является первоматерией, из которой формируются сценарии и диалоги. Действие находится во власти случайностей, случайности продуманно непредсказуемы, непредсказуемость задана. В этом смысле, пожалуй, самым типичным фильмом Аллена является черно-белая история о человеке-хамелеоне «Зелиг» (1983). Зелиг боится быть не таким, как все, поэтому и копирует собеседника тотально, но редкий рефлекс как раз и отличает его от других. Конечно, здесь присутствует и драма предвоенного еврейства. Гонимый народ стремится слиться, смешаться с толпой, не отличаться от возможных гонителей: чтобы быть евреем, следует не быть им. Впрочем, раскрытый многочисленными недоброжелателями, комический Протей делает кульбит, перед которым бледнеют все парадоксы Аллена, – эмигрирует в... гитлеровскую Германию. Среди униформированного величия Третьего рейха спрятаться еще легче. В итоге все заканчивается хорошо, но у этого хэппи-энда горький привкус.

В «Зелиге», как и в лучших сюжетах В. А., конфликты не носят убийственную остроту. Лишь нервная элегантность, умеренное эстетство. Персонажи помещены в рамку четко акцентированного благополучия – социального, культурного, информационного.

И, похоже, обрамление идеально сошлось с фоном. Именно посткатастрофическое благополучие является идеологией нашего века, которая обеспечивает своего носителя – средний класс – в меру спокойной совестью. В. А. здесь похож на изобретателя вечного двигателя, решившего задачу вопреки законам физики. Насколько бы уравновешенной ни была экспозиция любого его фильма, за исключением откровенных комедий, действующие лица скоро оказываются связанными сетью многочисленных разногласий, которые всякий раз подрывают фабулу непростыми поворотами. Подбор фигурантов стабилен. Супружеские пары, любовницы, любовники, (само)влюбленные интеллектуалы – люди в основном душевные, если что-то учудят – не со зла, а из-за вспыльчивости натуры. Партитура конфликта всегда разыграна искусно, наименьшее преувеличение исключено, зрителю навязывается ощущение естественности любой передряги. В то же время есть в этой камерной войне сложно распознаваемый, но стабильный сущностный люфт. Иначе говоря, смысл того, что происходит, всегда выплескивается за чисто бытовые, цеховые, семейные границы. И тогда сквозь рябь фамильных передряг просвечивают вещи весьма серьезные – попранные заповеди, смертные грехи и сама смерть.

Здесь опять вспоминается Хамелеон – как метафора соучастия.

Действительно, независимо от того, что толкало Зелига на непрерывный мимесис – он, примеряя чужие судьбы, хотел прийти на помощь, подарить другим всего себя без остатка. Так устроен Аллен-режиссер. Больше всего боясь солгать, но маскируя авторство, В.А. снова и снова предлагает себя, незлым вирусом проникая в кино и в сознание любимых им рядовых горожан. Его доблесть, его проклятие, его соучастие – вечное, необъяснимое беспокойство. Более того, В. А. награждает беспокойством своих героев – как редким даром прорываться сквозь собственный комфорт. Это, возможно, та малость, которая останется нам с нашим и чужим комфортным кино в новом веке. Мистерия беспокойства, спроецированного на экран. Смешной, разговорчивый, закикающийся манхеттенский катарсис.

Выпуск газеты №:

№217-218, (2017)Section

В конце «Дня»