«Я была и остаюсь бойчукисткой»

Уроки жизни и творчества художницы-монументалистки Антонины Ивановой

Антонина Иванова родилась 25 апреля 1893 года в городке Кагарлык на Киевщине. Благодаря содействию родителей талантливая 15-летняя девушка получила возможность поехать в Петербург, чтобы учиться живописи у известных тогдашних художников — И. Билибина, Н. Рериха, В. Щуко, которые работали в школе Общества поощрения художеств.

По возвращении в Киев молодая художница решает продолжить учебу и в 1919 году поступает в Украинскую академию искусств. В мастерской монументальной живописи, которой руководил профессор М. Бойчук, вместе с ней учились Василий Седляр, Иван Падалка, Тимко Бойчук, Оксана Павленко и другие.

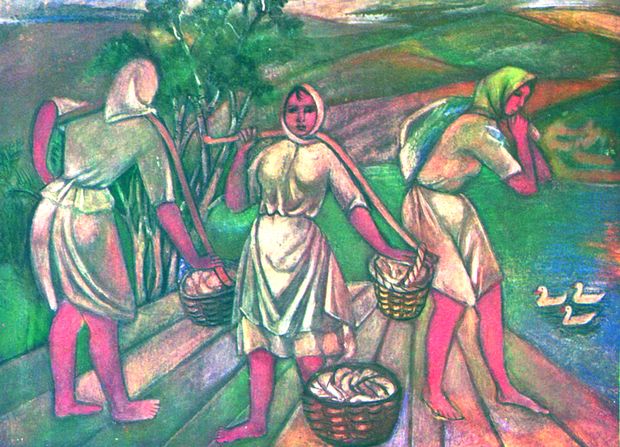

Антонина Иванова, став членом Ассоциации революционного искусства Украины, создает ряд станковых работ в технике темперы, в частности — «Сбор яблок в саду» (1920), «Работа в поле», «Пряля», «Женщина с граблями», «Прачки» (середина 1920-х гг.).

Несмотря на свой переезд в Москву, художница вместе с группой учеников М.Бойчука активно участвовала в росписях Крестьянского санатория им. ВУЦИК в Одессе, где в соавторстве со своим учителем выполнила фреску «Крестьянская семья» (1928). Эта композиция наиболее приближена к начальным подходам школы Бойчука — она целостна и ритмично уравновешена. Изображение крестьянина с газетой, женщины с серпом и мальчика с книгой на фоне традиционного «холмового» пейзажа имеет весь набор символических элементов картины украинского села первых годов коллективизации.

«ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ В ПРОФИЛЬ». КОНЕЦ 1920-х гг.

После завершения работы над фресками А.Иванова возвращается в Москву. Здесь, в соавторстве с Мизиным и Жданко, художница создает цикл росписей в приемной Московского совета депутатов трудящихся (нач. 1930-х гг.).

Однако, пережив тяжелую болезнь, которая приковывала художницу к инвалидной коляске, она вынуждена была отказаться от фрескового занятия живописью и обратиться к другим видам искусства — росписи по фарфору, деревянных игрушек из Загорска и декоративному оформлению тканей (росписи по шелку). Одновременно и далее рисует небольшие станковые картины в технике яичной темперы, продолжая в них и в рисунках-эскизах все принципы монументализма — обобщенность форм, плоскость композиций, архитектонику и ритм композиции, фресковую колористическую гаму, свято оберегая в своих произведениях традиции школы М.Бойчука («В поле», «Агитатор на селе», «Голова девушки», «Под деревом», «Мальчик»).

«ПРЯХА». 1920 г.

Когда в Украине начались репрессии и расстрелы 1937 года, на художницу начали смотреть искоса, обходить стороной — «бойчукистка». Физическое одиночество дополнилось психологическим отчуждением. Однако и в последующие годы сталинских репрессий Антонина Иванова, хоть и прикована к кровати, продолжала упорно работать, принимая участие в выставках московских художников. И если в крупных декоративных панно росписей по шелку она вынуждена была развивать темы советской патриотической действительности («Тридцатилетие Октября» (1947), «Советская Армия» (1951)), то в небольших лирических композициях «Хороводов», заполненных изображениями стилизованных человеческих фигур, переплетенных в узоры с причудливыми птицами и растениями, мастерица сумела «выразить не только веселый характер народного танца, но и словно сжатый в пружину бурный ритм, который пластично передал возвышенно-радостное восприятие жизни» («Декоративное искусство СССР» №7, 1970 г.)

Поддерживая контакты с друзьями-бойчукистами — Оксаной Павленко в Москве; Сергеем Колосом, Галиной Гизлер, Марией Юнак, Верой Кутинской — из Киева; Ярославой Музыкой и Охримом Кравченко из Львова, — в разговорах с ними, в письмах, «где вяжутся смех с печалью», художница часто вспоминает Михаила Бойчука, рисует «для себя» небольшие, «но истинно монументальные» темперные композиции, утверждая в них установки любимого Учителя — «Портрет Оксаны Павленко», «Народный танец» (1950), «Прачки», «Екатерина» (1963), «Пастушок» (1969), «Женщина в саду» (1971).

«Я как была, так и осталась бойчукисткой», — с оптимизмом писала Антонина Иванова в одном из писем киевской подруге Вере Кутинской. А в письме к Марии Юнак читаем такие строки: «Нужно создать хотя бы маленький коллектив. Я бы хотела, чтобы Вы объединились с Верой Кутинской и Мусей Трубецкой. У Муси есть книга Ченино Ченини, где сказано, как грунтовать дощечки и как золотить. Муся может золотить. Она уже сделала четыре миниатюры. Вы научите Веру и Мусю, как закладывать штукатурку и рисовать по мокрому. Все трое, когда выполните работы, устроите выставку Вашего коллектива во Львове в музее. Там будут рады, потому что любят М(ихаила) Л(ьвовича) как художника и педагога». К сожалению, это осталось только мечтой. 12 марта 1972 года художницы не стало. Она задохнулась в чадном дыму тесной комнаты — загорелась от перегретой лампы пересохшая шелковая ткань на абажуре собственной работы.

...На первой персональной выставке 77-летней художницы, которая состоялась в Москве в 1970 году, экспонируемые работы 1920-х годов логично продолжились в произведениях 1960-х. Она, как метко заметил московский искусствовед В. Костин, показала «высокий монументальный стиль, которого стремилась достичь школа Михаила Бойчука».

Фоторепродукции картин предоставлены автором

Выпуск газеты №:

№82, (2014)Section

В конце «Дня»