Таємниці, старші за собор

Гуляя по дворикам Софии Киевской, обязательно заметите место, загражденное забором и ограничительными лентами. Подходить слишком близко посетителям не советуют. Здесь может образоваться пропасть или просесть почва. Но для ученых такая ситуация — не форс-мажор, а повод браться за работу и начинать археологические раскопки.

Мечта научных работников — исследовать весь подземный мир на территории Национального заповедника «София Киевская». Для этого нужны колоссальные ресурсы. Пока их недостает, изучают секреты усадьбы древнерусского собора точечно. Но от этого сенсационность сделанных учеными открытий отнюдь не приуменьшается.

ПРОПАСТЬ КАК СТИМУЛ

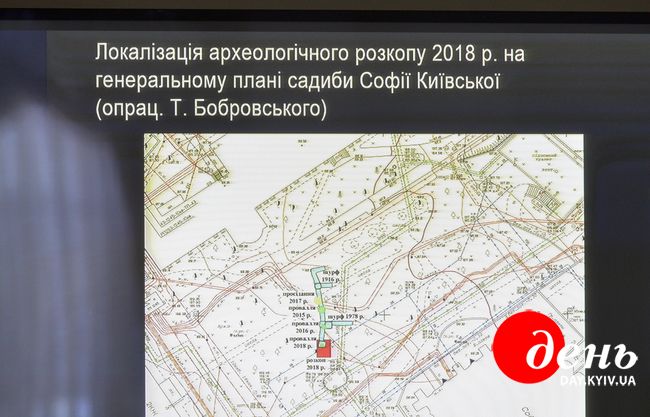

Последние археологические исследования проходили прошлым летом на месте провала, который образовался в апреле 2018 года. Вскоре уникальные раскопки продолжат. Возможно, когда вы читаете эти строки, археологи Тимур Бобровский, Максим Стрихар и Владимир Савицкий уже работают на месте раскопа. Накануне возобновления этих работ Владимир САВИЦКИЙ, старший научный сотрудник Национального заповедника «София Киевская», рассказал о результатах прошлогодней работы на Софийском дворе на специальной лекции.

«Софийский Собор назван в честь Премудрости Божьей (Софии), — начал он. — Видимо, ученым трудно на сто процентов исследовать собор, названный так. Не одно поколение исследователей изучает его, и всегда появляется что-то новое, например, новые интерпретации стенописи Софийского собора. Если сам храм имеет так много тайн, то еще больше их имеет земля около него».

В конце ХІХ — в начале ХХ веков Дмитрий Милеев проводил раскопки в соборе, а подземелье на территории исследовал Александр Эртель в 1916 году. Он даже начертил схематическое изображение подземных ходов. Это разветвленные коридоры на глубине четырех-пяти метров от современной поверхности с нишами, в которых сохранялись продукты. Как известно, подземные коридоры появились в ХVІІ веке для потребностей монастыря, который действовал тогда на территории святыни. Кстати, исследуемая прошлым летом пропасть образовалась на месте, где в свое время проводил раскопки Эртель.

По словам Савицкого, после Эртеля археологические разведки в усадьбе Софийского собора проводились Василием Ляскоронским (1925 г.), Михаилом Каргером (1940—1950 гг.), Ирмой Тоцкой (1977—1978 гг.), в наши дни — Михаилом Никитенко, Тимуром Бобровским и Глебом Ивакиным.

«Но широкомасштабные планомерные раскопки не проводились. В прошлом году мы и ученые Института археологии НАНУ осуществляли археологический досмотр во время раскапывания траншей для прокладки электрокабелей для освещения собора, в траншеях каждый раз открывали что-то новое и интересное, — объясняет ученый. — Начиная с конца ХVІІІ века, по всей территории появлялись проседания почвы и провалы, которые засыпались мусором, песком или землей. Это, конечно, помогало ненадолго, поскольку деструктивные процессы внутри подземелья способствовали тому, что это возникало снова и снова».

ИЗУЧИТЬ ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Процессы проседания земли и образования провалов усложняют работу ученых. Ведь вместе с землей смешиваются и культурные слои, которые они изучают. Несмотря на это, прошлым летом ученым удалось сделать раскоп на площади 20 кв. м, глубиной на два-три метра. Далее его продолжат изучать до уровня древних подземелий, то есть до глубины четырех-пяти метров.

«Мы планируем изучить состояние подземелья, по возможности его укрепить и законсервировать. Если удастся — то и музеефицировать. На глубине 0,8 метра вырисовывалась картина этой пропасти, которая образовалась на основе более давних. Нам известно, что предыдущая пропасть была приблизительно в 1970-х годах, здесь был заложен шурф Ирмы Тоцкой, потом его законсервировали грунтом. В 2000-х годах опять вокруг него образуется новая пропасть, яма диаметром до трех метров, которую засыпали песком. Дату засыпания мы узнали по находкам, это этикетки от сока, бутылок с напитками и тому подобное», — продолжил Владимир Савицкий.

То, чем засыпали пропасть или проседание еще раньше, в ХІХ веке, сейчас можно разглядеть издали за ограждением, которое спрятало место раскопок. Там лежит кучка кирпича, лучшие образцы которого попадут в музейные фонды. Среди них есть древнерусская плинфа ХІІ века и кирпич-пальчатка, датируемый ХVII—ХVIII веком. Попадаются и интересные рядовым гражданам образцы, которые сохранили отпечатки звериных лап.

МОНЕТНЫЙ СЛЕД

Чем глубже копали археологи, тем становилось интереснее. Заметим, чтобы не выпустить ничего из поля зрения, через каждые 25 сантиметров проводится зачистка поверхности. На ней заметны темные пятна, это могут быть или хозяйственные ямы, или остатки столбовых конструкций. В этих местах ученые работают более аккуратно. Чтобы не пропустить ничего, выбранная грунт или песок пропускают через сито.

«На глубине 1,2—1,3 метра, а в другой части раскопа на глубине 0,6 метра были обнаружены остатки деревянного здания ХVІІ века, — поведал археолог. — Оно было обмазано известковым раствором и побелено. В северо-западном его углу нашли остатки кафельной печи. В этом здании также отыскали керамические и стеклянные изделия того времени».

А еще — монеты королей Речи Посполитой. «Были найдены шелеги Яна ІІ Казимира. Это так называемые кредитные деньги, поскольку их номинал не отвечал стоимости. Это был проект итальянского арендатора монетных дворов Боратини, потому они называются еще боратинки. Эти монеты изготовлялись для Польши, когда страна воевала с казаками, с Россией, Швецией, а не было чем выплачивать зарплату войску. Эти монеты ходили практически целый век. Также в культурных слоях ХVІІ — первой половины ХVІІІ веков нашли монеты времен Сигизмунда ІІІ Вазы из низкопробного серебра и шелег шведской королевы Кристины Вазы», — делится открытиями Владимир Савицкий.

ЗАГАДОЧНАЯ ПЕЧАТЬ

Не до конца разгадали ученые секрет найденной моливдовулы ХІІ века с изображением Святого Георгия и расцветшего креста. Это подвесная свинцовая печать, которой князья, митрополиты и епископы времен Киевской Руси скрепляли документы. А вот кому из князей или лиц духовного сана принадлежала находка, еще не до конца выяснили.

«Кому принадлежала печать — исследовать трудно, потому что мы не знаем все имена князей, в частности, как их называли в крещении. С какой-то долей вероятности можно допустить, что это печать Юрия Долгорукого, который княжил в Киеве в середине ХІІ века, или кого-то из его администрации. Это подходит по датированию и изображению, известные печати Юрия Долгорукого с поясным изображением его святого покровителя — Георгия Змееборца. Поэтому вопрос атрибуции этой печати еще открыт», — добавил Владимир Савицкий.

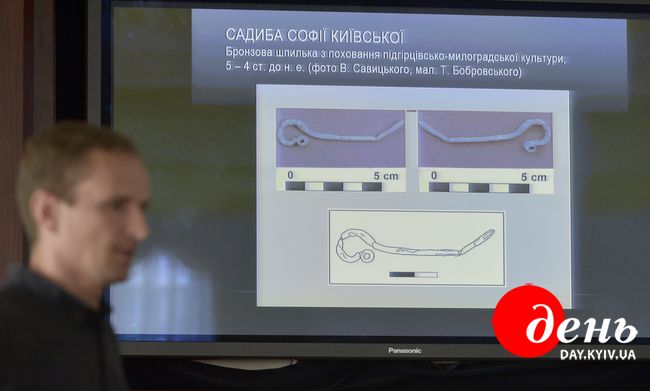

СЕНСАЦИОННАЯ БУЛАВКА

Что вы знаете о пидгирцовско-милоградской культуре раннежелезного века середины первого тысячелетия до нашей эры? Признаюсь честно, впервые услышала о ней от Владимира Савицкого. И именно эта культура дала о себе знать на Софийском дворе. На глубине двух-трех метров ученые нашли захоронения тех времен. Вероятно, речь о женщине, при останках скелета которой нашли бронзовую булавку. Ее использовали для связывания волос, одежды или головного убора.

«Такие булавки называют посоховидными, потому что напоминают по форме пастуший посох, — уточнил ученый. — Пидгирцовско-милоградская культура была распространена на территории Беларуси и на севере Украины, в частности, у нас это Пидгирцы, которые под Киевом. Мы атрибутировали, что могила тоже принадлежит к этой культуре. Уточнить это поможет другая часть захоронения и останки скелета. Надеемся, что там найдем еще другой инвентарь».

Найденная булавка и, соответственно, захоронение — это самые давние находки на территории Софийского собора. До этого артефактами-»старожилами» считались одиночные находки римской эпохи и раннеславянского периода. Теперь найденные археологами вещи переданы в фонды заповедника. После обзора и реставрации, если таковая нужна, их смогут увидеть посетители. А вот что найдут ученые во время новых раскопок? Интересно и ответственно в то же время. Ведь пишется новейшая история тысячелетней достопримечательности.