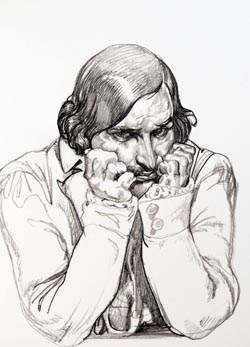

Украинец на «Каиновой земле»:

русская «антигоголевская» полемика и Евген Маланюк о Гоголе

Идеологическую параболу «антигоголевской» полемики своеобразно завершает и «корректирует» Владимир Набоков, при всем радикальном отличии его интерпретации и эстетическом ключе прочтения. Авторы, о которых шла речь выше, независимо от позитивного или негативного отношения к Гоголю, видели в нем выражение самого глубокого, разрушительного или, в другой версии, созидательного или даже спасительного духа России. Набоков же — и это один из самых любопытных его тезисов в контексте нашего последующего разговора о Маланюке — утверждает, что Гоголь — писатель универсальный, который (в частности, в «Мертвых душах») так же далек от изображения реальной России, как Эльсинор — от образа реальной Дании1.

По сути, Набоков следует по стопам формального анализа, сознательно исключая историческое измерение в творчестве Гоголя. Набоков доходит до утверждения, что Гоголь «к своей в сущности украинской молодости» не прибавил никакого реального знания России, на которую он смотрел «из окошка дилижанса». Гоголь в его интерпретации как бы распадается на не согласующиеся между собой фрагменты мозаики. Итак, Гоголь гениален в эмблематичной универсальности своего гротеска, со своим «умом — ящиком Пандоры», и «альпийско-итальянский» климат его внутреннего мира как нельзя более чужд России. И вообще должен «держаться подальше от Гоголя» тот, кто ждет прочесть в его сочинениях «что-то о России». И тут же Набоков, впадая в противоречие (подобно Розанову), приписывает Гоголю, «с его слишком русским умом», восприятие России как синонима человечества. Не обошлось и здесь без нотки «сатанизма». Сам Гоголь, согласно Набокову, верил намного больше в существование дьявола, нежели в существование Бога. И экзальтированное восприятие Рима служило лишь для отвлечения от его «искаженного, ужасающего и дьявольского видения мира». В конечном же счете творчество Гоголя — это «явление языка, а не идей». Но звучит почти юмористически тот аргумент, что конечный мягкий «л» в имени Гоголя не существует в английском, поэтому так трудно понять писателя. Недаром «украинский» Гоголь исключен из исследований Набокова как «не писатель»: подсознательно «формальный» Набоков уступил место Набокову «идеологическому».

После столь острых столкновений вокруг фигуры Гоголя, продолжавшихся в русской литературе более столетия, блестящее исследование Андрея Синявского «В тени Гоголя» как бы подводит итог историческому спору, приближаясь, может быть «вплотную», к вечно ускользающему и преображающемуся гению Гоголя. Эта книга — трудное путешествие в лабиринтах гоголевского подсознания — пожалуй, самое глубокое интуитивное прозрение загадок творчества Гоголя. Загадка Гоголя, может быть, в самой загадке писательского творения: «(...) Не святой он, не человек и не черт, одно слово — Гоголь (...), художник, всецело отдавший себя самоубийственному своему назначению (...)». Так он и остался — «сплошной незаживающей раной (...) на человечестве»2.

А теперь — Украина: Евген Маланюк и «его» Гоголь.

Разговор о Маланюке, о политическом и культурном контексте его литературной и критической деятельности надо начать с момента революционных потрясений в Российской империи. Ведь Маланюк — это одна из тех многогранных фигур, порожденных Украинской революцией, которые обусловили возрождение украинской культуры и обеспечили ее моральное выживание в условиях сталинской тоталитарной системы.

Розанов и Мережковский, рассуждая о судьбах России в канун революции, знали, что она рушится, но не знали до конца, что былой России уже нет. Самая, казалась бы, прочно интегрированная в корпус империи «провинция» — Украина — откололась едва ли с не наибольшей решимостью. Для понимания исторического контекста, в котором пришел в литературу Маланюк, важно отметить, что динамика культурного развития России и Украины в этот период разворачивается с антиномических позиций, обусловленных спецификой идеологического содержания двух революций. Революция 1917 г. в России была прежде всего социально-политической революцией: произошла имплозия государства. В Украине произошла национальная революция — во имя свободы и воссоздания своего государства. Русская революция была разрушением. Украинская — созиданием. Естественно, это не означало отсутствия насилия: Украина в период гражданской войны была театром мировой войны в миниатюре, как писал Юрий Лавриненко в послесловии к свой антологии «Розстріляне Відродження». Но концепция революции зиждилась на созидательных импульсах: построение самостоятельного государства и возрождение древней культуры, обращенной в будущее. Поэтому одной из характерных черт украинской культуры этого периода является реконструкция национальных основ этой культуры, осмысление ее европейского кода и восстановление правовых и этических принципов гражданского общества. Центральным пунктом национального самоутверждения молодого Украинского государства становится тезис органичной «европейскости», «открытости» украинской культуры по сравнению с врожденной «ортодоксальностью» культуры русской, противопоставление демократических основ украинского общества неизлечимой авторитарности русской политической модели.

Маланюк (1897—1968) родился на юге Украины, на Херсонщине. Во время учебы в Петроградском политехническом институте в период Первой мировой войны был мобилизован в царскую армию. После провозглашения в 1917 г. украинской государственности офицер русской армии становится борцом за независимость Украины в армии УНР. После поражения УНР в 1920 г. Маланюк оказался за границей. Из Польши он переехал в Чехословакию, где стал одним из самых ярких представителей «Пражской школы» украинской поэзии. После Второй мировой войны он переселился в Регенсбург. В Западной Германии он стал, в частности, одним из организаторов в 1944 г. МУРа, литературного направления украинских писателей-эмигрантов «Мистецький український рух». Вскоре Маланюк переехал в Нью-Йорк, где и жил до конца жизни. Маланюк, вероятно, самый выдающийся писатель украинской диаспоры, был в то же время одним из самых несгибаемых и последовательных врагов советской власти (за что вышеупомянутая платила ему сторицей: до падения СССР Маланюк был одним из самых «проклятых» и запрещенных имен). После сорока восьми лет вынужденной эмиграции, во время которой он никогда не порывал связи со своей оккупированной родиной, Маланюк возвратится в Украину посмертно — своими книгами.

Историк, критик, теоретик национальной идеи, политик, публицист, Маланюк прежде всего известен как поэт, «железных император строф», поэт историософского направления, который дал мощный толчок украинской поэзии благодаря своему интеллектуализму, суровой и чеканной экспрессии, аскетизму и одновременно ренессансному «дыханию» слова. Его Украина, «фата-моргана» в его «эмигрантской Сахаре», — это «Степная Эллада» (эхо пророчества Гердера о возрождении Украины, «новой Эллады»), «Мадонна Диких Піль», мертвая и прекрасная ведьма-«сотниківна» из гоголевского «Вия», «предательская пленница», гетера, безумная «блудница ханов и царей», изнасилованная Мать на раздорожье Европы и Азии, «Антимария», несущая на себе «проклятье всех проклятий». Но придет время, и взбунтуется ее «порфирородная кровь», и «Мадонна Диких Піль», «Земная Мадонна» породит «степного Мессию» «припонтийским степям».

Маланюку также принадлежат историко-литературоведческие исследования, посвященные осмыслению специфики украинской цивилизации. Это концептуальные, по-писательски ярко написанные научные синтезы, основанные на дисциплине мысли и безошибочной интуиции. Научные концепции Маланюка заслужили не только анафему советского режима, но и периодически провоцировали острую полемику в стане украинских интеллектуалов. Не все ему прощали беспощадность его оценок, бескомпромиссность взгляда на историю и его беспощадную критику самоубийственных «малороссийских», как он их называл, комплексов (анархизм, оппортунизм, слабость институций). Защитник элитарного, деятельного, конструктивного начала в украинской культуре, Маланюк внес важный вклад в консолидацию «украинской идеи», в концептуализацию украинской государственности, в утверждение самобытности украинского культурного кода, в кристаллизацию национальной энергии. Среди кровавого украинского бездорожья он прозревал «варяжскую Весну» — ради нее жил и работал.

Обращение Маланюка к Гоголю имеет в качестве своей предыстории не только русскую полемику вокруг этой фигуры, но и украинскую, также начавшуюся еще при жизни Гоголя. Среди самых примечательных «фаз» этой полемики стоит назвать спор Пантелеймона Кулиша, талантливого и парадоксального писателя и критика, первого биографа и издателя писем Гоголя, с другом Гоголя Михаилом Максимовичем, одним из самых видных украинских этнографов (а также профессором Московского университета и первым ректором Киевского университета). Спор Кулиша и Максимовича касался «аутентичности» украинских элементов у Гоголя (первый ее отрицал, второй защищал). Важное место занимает Гоголь в литературоведческих исследованиях украинских христианских философов (В. Зинькивский), протагонистов украинского модернизма (С. Ефремов, П. Филипович), ученых диаспоры (Ю. Луцкий), современных исследователей (Ю. Барабаш, В. Скуративский). Глубоким и оригинальным исследователем Гоголя был и Дмитрий Чижевский, выдающийся историк украинской литературы и славист с мировым именем. Украинская полемика (как и русская) далеко не закончена, но исследование Маланюка, безусловно, составляет ее этапную страницу.

У Маланюка есть немало исследований, посвященных непосредственно России (статьи о феномене Достоевского, Станиславского, уже упоминавшееся исследование о большевизме), объединенных в цикл «Rossica». Работа, о которой здесь идет речь, в данный цикл не входит, но широко затрагивает тему украинско-русской имманентной конфликтуальности. Называется она очень сдержанно, без «заявок» на новизну: «Нариси з історії нашої культури»3. Но именно эта работа содержит концептуальный синтез историко-культурной специфики украинской цивилизации — синтез, который (что очень примечательно) завершается анализом фигуры Гоголя между Украиной и Россией. Поэтому необходимо бегло очертить основные тезисы работы, предваряющие разговор о Гоголе.

Смещая акцент с «культуры» на «цивилизацию» (с неизбежными при этом отсылками к Шпенглеру), Маланюк рассматривает феномен Украины не в пределах национального измерения, а в измерении «геокультуры», понимая под этим комплекс географических особенностей и социальных, религиозных, культурных форм жизни этноса, обитающего оседло на определенной территории на протяжении длительного исторического времени. Писатель доказывает, что с этой точки зрения протяженность генетического кода украинской цивилизации (при всей его хронической «прерывности») насчитывает четыре тысячелетия на исторической территории Украины. Таким образом, если политические границы государства являются величиной «изменяющейся», то культурное пространство имеет параметры гораздо более стабильные.

Один из основных тезисов — «степное проклятие» Украины: степь — это «географический сквозняк», отделивший Украину от моря и открывший путь «периодическим волнам» кочевых вторжений из недр Азии. Но водная артерия Днепра интегрировала территорию Украины в антично-греческий средиземноморский круг, превратив ее в «северный сегмент» этого круга. Отсюда преемственность средневекового Киева или Галича (где государство формировалось как «потребность» и «инструмент» самого общества), а далее и украинских городов XV—XVП вв., вооруженных Магдебургским правом, от греческого полиса. Отсюда и антропоцентричный в своих истоках тип украинской цивилизации с ее пониманием человека как «структурной», а не «арифметической» составной части общества. Отсюда и сложный разговор о неприятии фанатизма со стороны украинской культуры, об антропоцентричности украинской религиозности, о слиянии этики с эстетикой в морально-этическом сознании народа (своего рода греческий «калоскагатос» в украинском варианте). На геокультуре Украины сказалось, однако, отсутствие Древнего Рима, оставившего Европе «школу государства». Роль Рима для Руси сыграли норманны, давшие ей «инъекцию» меча и державы. Сравнительно беспрепятственную «греческую» христианизацию Руси Маланюк связывает с «многовековой геокультурной инерцией». Подвергается анализу сложная проблема византийского субстрата в украинской культуре: «цезаропапизм» и «чисто ориентальная сакрализация государства» открывали путь к структурализации авторитарной власти, обезличивающей общество, — то есть к типу власти, консолидировавшемуся при переходе от Киевского княжества к Московскому. На судьбе Украины отразилась и «борьба Рима и Византии» за Киевскую церковь, передвижение центра культуры от Киева к Галицко-Волынскому княжеству. «Круг» Киевской Державы средневековья, с ее «днепровской осью», деформируется в растянутый с востока на запад «эллипс»: это и определит судьбу Украины в последующие века.

Одним из центральных пунктов исследования является «политическая кристаллизация» казачества в тесной связи с динамикой «культурных этапов Острог—Львов—Киев», приведшей к становлению новой — теперь уже национальной — интеллектуальной элиты. Эта элита обеспечила мобилизацию всех «духовных и материальных, моральных и социальных, культурных и политических ресурсов Украины», понимаемой отныне как «родина». Восточно-западный «эллипс» украинской культуры получил свое высшее выражение в барокко, в котором и произошла «грандиозная идеологическая ферментация» идеи нации. Итак, в политическом смысле эпоха «Казаческой Украины» имела своим культурным эквивалентом «Киево-Могилянскую эпоху». Даже после окончательного разгрома казачества (поражение Мазепы под Полтавой в 1709 г. и ликвидация Запорожской Сечи в 1775 г.) идея «козацької шаблі» будет толчком для национального движения «вільного козацтва» в 1917 г., как концепция украинской государственности, рожденная в XVІІ в., послужит основой для теоретической разработки и практической реализации этой идеи в XX в. А воскресшая благодаря барокко «киевская культура» будет длиться до конца XVІІІ в. и возродится в модернизме 20-х гг. XX в. Одним словом, мощный культурный и политический импульс этой эпохи станет одной из генерирующих энергий украинской модерной культуры и построения государственности в ХХ в.

Но исторической подосновой, из которой вырастает проблематика творчества Гоголя, является, по мнению Маланюка, социально-политическая эволюция (инволюция!) Украины в XVIII в. Императорская Россия уничтожает оплот казачества — Запорожскую Сечь (1775), упраздняет полково-административный строй Украины (1781), закрепощает крестьянство (1783), сводит войско Украины до десяти «карабинерных» полков (1783), осуществляет окончательное подчинение Москве украинской церкви (после насильственной передачи Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриарха в 1686 г. следует конфискация монастырей, братств и братских школ, бывших очагами культуры и образования, в 1786 г.). Одной из самых «дальновидных» — разрушительных для Украины — акций Екатерины II Маланюк называет введение «жалованной грамоты дворянству», которая расколола прежде целостный универсум украинской аристократии. «Казаческая шляхта», имевшая «западноевропейское происхождение по своему рыцарскому характеру», «вливается в безличные шеренги» московского «служилого дворянства», бывшего только «придатком административно-государственной машины».

С усилением «петербургской империи», когда исчезает термин «Московия» и топоним «Россия» начинает прилагаться ко всему имперскому пространству, к Украине (до конца XVІІ в. называвшейся, как правило, «Русь» и «Украина», а в Западной Европе — «Рутения» или Russia) применяется официальный термин «Малороссия», с постепенным перемещением политического и психологического акцента на «провинцию». Целенаправленное и безжалостное уничтожение последних элементов украинской государственности, преследование малейших проявлений «козакофильства» и, следовательно, невозможность политической борьбы неизбежно приводят к «переключению» «национальной энергии» с политики на культуру. Так возникает украинский романтизм, кредо которого Маланюк определяет как «капитуляцию»: миновало казачество на полях битв, оставшись лишь на полях «песнопений».

Вынося довольно жесткий приговор «песнопениям», Маланюк противопоставляет их духу казачества, еще живого в народе как «историческое воспоминание» и как национальное сознание. Яркими представителями и выразителями этого духа, пишет он, были два великих сына Украины — Шевченко и Гоголь.

Одним из самых интересных аспектов исследования Маланюка является тот факт, что в нем наличествуют совпадения с отдельными интерпретациями русских авторов. Однако контекст анализа позволяет увидеть те же тезисы в совершенно ином свете. Так, например, общим для Маланюка и Розанова является собственно методологический подход: оба писателя исходят из уверенности в демиургической роли литературы в формировании общественного сознания и в творении истории. Маланюк дает свое объяснение этому факту относительно Украины: когда Украина оказалась во «внеполитическом состоянии», литература стала средоточием национальной жизни и обрела в результате также и важную политическую роль (подчас большую, чем сами политические движения). Другое примечательное совпадение — общность основного вывода. У Маланюка мы встречаем центральный тезис Розанова, а именно: Гоголь разрушил Россию. Но Маланюк своеобразно продолжает этот тезис: в этом и состоит «страшная месть» Украины по отношению к России.

Итак, радикальная новизна подхода Маланюка к Гоголю по сравнению с русской философской и критической мыслью заключается прежде всего в иной контекстуальности видения Гоголя. Анализ фигуры Гоголя Маланюк вводит в украинский контекст — тема, которую русские авторы последовательно и сознательно — или подсознательно — игнорировали. Причиной этому была нередко инстинктивная нелюбовь к Украине (как у Розанова и Набокова), а часто и просто недостаточность или приблизительность знания украинского «субстрата» в творчестве Гоголя, понимаемого как маргинальное диалектное и/или фольклорное выражение «общерусской» культуры (любопытно, что менее всего это выражено именно у Мережковского и Синявского, явно «выпадающих» из «антигоголевской» полемики). Парадокс заключается в том, что даже во времена Гоголя враждебность по отношению к Украине не была так отчетливо выявлена, как в начале XX в., когда вражда носила уже вполне целеустремленный и, так сказать, концептуальный характер: Украина в это время представляет собой слишком взрывоопасную «периферию» «единой и неделимой», грозящую отколоться и тем самым опрокинуть жизненно важную для империи концепцию «православного единства» и «добровольного воссоединения». Поэтому русские критики и писатели как бы отсекают от себя сам факт украинского происхождения Гоголя, рассматривая его в терминах и координатах исключительно русской реальности.

Маланюк, с одной стороны, затрагивает уже известную нам из русских исследований антиномию Гоголь — Пушкин. Однако, с другой стороны, строит свое исследование на совсем новой антиномии: Гоголь — Шевченко. Создается таким образом нечто вроде литературного «Бермудского треугольника»: Пушкин — Гоголь — Шевченко, линии которого постоянно ломаются, определяя меняющиеся векторы развития двух культур.

Эти две фигуры, Гоголь и Шевченко, считает Маланюк, вырастают из традиции «казаческой Украины», страны с сильным сознанием своей национальной самобытности. Казачество, которое уничтожили Петр I и Екатерина II, — это не только политическое, но также культурное и этическое наследие Украины. В эпоху Гоголя, однако, представление о казачестве и вообще об исторической Украине существует в двух версиях, «официальной» и «литературной». С одной стороны, держава стоит на страже своей целостности, и поэтому продолжает быть актуальной политическая имперская оценка, данная, в частности, еще Екатериной II (в указе 1775 г., провозглашавшем уничтожение Запорожской Сечи, «со истреблением на будущее время и самого названия Запорожских казаков», казаки названы «сонмищем бандитов посреди Отечества» (курсив мой. — О. П.). С другой стороны, в русской литературе присутствует некая «олеографическая Украина», с богатым репертуаром романтических стереотипов, где «наша Малороссия» — это «славянская Италия», «Авзония славян», «воплощение славянского духа и поэзии», край древности, свободной фантазии и т.п. В пропасть между этими двумя интерпретациями, ни одна из которых не отвечала действительности, как бы провалилась «реальная Украина». Та Украина, чья политическая и культурная энергия в этих условиях не находила и не могла найти ни адекватного понимания, ни беспрепятственной реализации.

Это адекватное воплощение «реальная Украина» находит себе в историософской поэзии Шевченко и, в ином ключе, в «Тарасе Бульбе» Гоголя, «казаческой Илиаде», по словам Маланюка (повести «гомеровской тональности», как определит ее Синявский), которая возрождает этос Украины, дух казачества, «степной Спарты» как некоего ордена «христианских рыцарей» («лицарські сини», говоря словами Шевченко). И Шевченко, и Гоголь, утверждает он, вышли из казаческого сословия (среди предков Гоголя был Остап Гоголь — вспомним имя старшего сына Бульбы, — брацлавский полковник, участник войн Хмельницкого и «один из самых несгибаемых мужей эпохи Руины», как определит его Маланюк). А это было то сословие, которое еще в XVШ веке представляло собой компактную категорию и только впоследствии было расколото «административно-механическими методами чужой империи» на дворянство и крестьянство, попавшее в рабство чуждого ему крепостничества. Поэтому Гоголь порожден украинским «дворянством», которое быстро в новых политических условиях дегенерирует, а Шевченко рожден закрепощенным «крестьянством», в котором присутствует весомая часть бывшей шляхты и в котором происходит медленный процесс «возрождения Нации».

Гоголь, представитель первого сословия, сознательно бежал из «политически мертвой Родины» «в столицу сверхнациональной империи», что и привело его впоследствии к «формальной адаптации» к «чужой литературе». Для Шевченко же Петербург стал только «этапом» (хотя и прожил он там значительную часть из своих девяти свободных от ссылки лет: ему было запрещено возвращаться в Украину). Более того, пребывание в Петербурге «стимулировало и оформило его мощную национальную суть».

Характерно и то, что в Петербурге пути Шевченко и Гоголя перекрещивались (даже на уровне общих знакомств), но они так и не встретились лично. Однако они встретились в поэзии самого Шевченко. Маланюк делает акцент на строчке из шевченковского стихотворения «Посланіє М. Гоголю»: «Ти смієшся, а я плачу, / Великий мій друже».

Исследователь остроумно замечает, что Шевченко, с какой-то «крестьянской хозяйственностью», одной строкой возвратил «блудного сына» «его Нации», включил его в историю украинской культуры и «в литературный процесс эпохи». Действительно, многозначительные строчки: они два брата перед лицом одной безысходности, они две маски, только один — маска смеха, другой — трагедии. Но объект их смеха и слез один — абсурдность бесчеловечной империи, над которой русский писатель горько смеется («сквозь невидимые миру слезы»!), а украинский писатель плачет, ее проклиная. Поэтому «в этой Ночи Безгосударственности оба они, Шевченко и Гоголь, при всех отличиях и несоразмеримости своей, остались ориентационными маяками и аккумуляторами национального духа».

Психологическая интеграция Гоголя в столичный русский свет — это проблема его внутренней раздвоенности. Вспомним хотя бы его же собственные высказывания. Гоголь, например, приписывал таинственную и провиденциальную роль факту присутствия в нем «двух натур», утверждал, что у него «две души» и что ни в коем случае он не сумел бы предпочесть одну из них другой, так как они взаимно дополняемы (письмо А. Смирновой, Франкфурт, 24 декабря 1844 г.), восклицал в письме к Максимовичу: «Давай бросим Кацапию и поедем в наш Киев... для кого мы работаем?» и т.д.).

К этой проблеме Маланюк возвращается и в другой своей статье, размышляя о проблемах «малоросійства», понимаемого как постепенная дезинтеграция исторической памяти. Здесь Маланюк употребляет термин «комплекс Гоголя», определяя его как «классический пример украинского политического гамлетизма». Экзистенциальная кривая Гоголя — это, по мнению Маланюка, прямой результат столкновения украинской ментальности с империей. «Столкновение с Петербургом» вызвало у Гоголя вспышку «почти революционного национализма» (о чем свидетельствуют его письма к Максимовичу) и желания бежать из России. Но «данайская опека» правительства привела его к «пропагандистскому» смешению Руси с Россией. Так он (может быть, неожиданно для самого себя) стал «основоположником мифа Руси-России» и в результате подвел двусмысленную идеологическую основу под «малороссийство».

Но Гоголь не был бы Гоголем, если бы и в этом вопросе не породил своеобразный парадокс. Постановка проблемы под пером Маланюка методологически верна с той точки зрения, что он совсем не задается вопросом: насколько Гоголь чувствовал себя украинцем? Маланюк видит проблему прежде всего со стороны рецепции Украины — рецепции, которая может быть совсем даже автономна от своего объекта. Для украинского общества, по крайней мере для отдельного его сословия, считает он, творчество Гоголя «было источником определенного сознания, даже если не «национального», то в любом случае этнического», и, что важнее всего, духовного. «Его творчество давало возможность контакта с народом для многих «блудных сынов». Но также давала в каком-то смысле своеобразную национальную «полноту» и для тех, кто это сознание уже имел и кто уже был «опален» огнем поэзии Шевченко».

1 V. Nabokov. Nikolaj Gogol’ (1809—1852) // Id. Lezioni di letteratura russa. — Milano, 1987. — P. 39.

2 Абрам Терц (А. Синявский). В тени Гоголя. — Лондон-Париж, 1975. — С. 13.

3 Є. Маланюк. Нариси з історії нашої культури // Його ж кн. Книга спостережень. Фрагменти. Від Кобзаря до нації. — Київ, 1995. Посвящена Гоголю и работа «Гоголь — Ґоґоль» (Є. Маланюк. Книга спостережень. Статті про літературу. — Київ, 1997).

Выпуск газеты №:

№218, (1996)Section

Панорама «Дня»