«Искусство – безукоризненный Ритм. Художник – его чуткий резонатор»

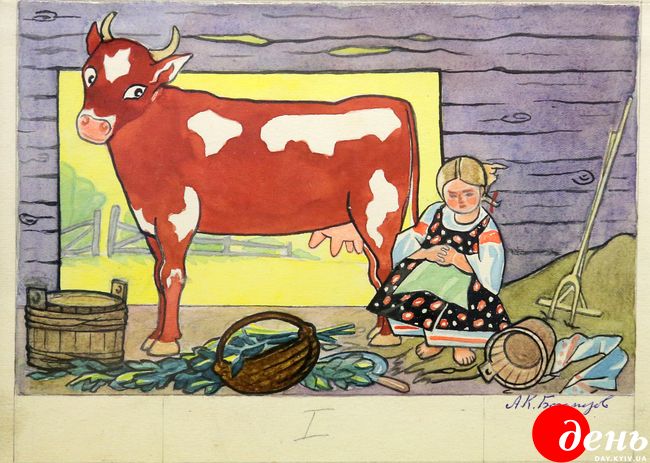

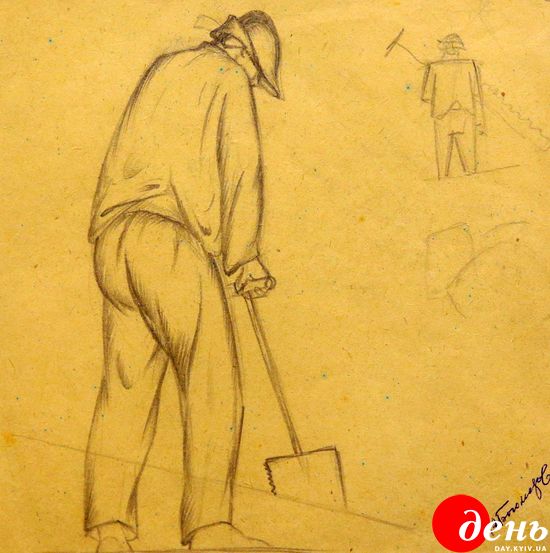

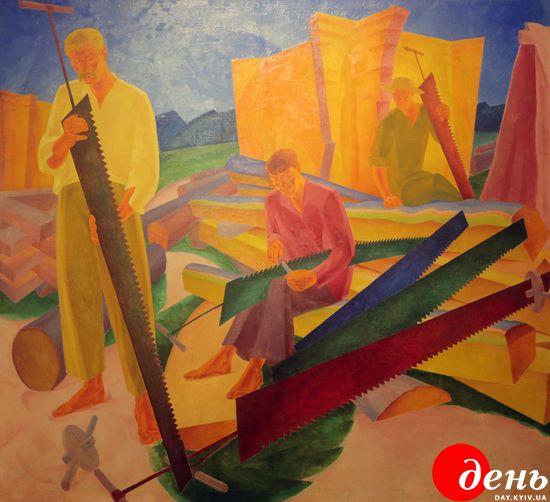

На выставке представлено творчество выдающегося мастера — графика, живописца, педагога и теоретика искусства на основе отобранных работ из музеев и частных сборников Украины. Куратор арт-проекта Елена Кашуба-Вольвач включила в экспозицию значительный пласт подготовительных работ и эскизов, архивных материалов, чтобы показать, как мыслил Александр Константинович Богомазов в процессе создания своих шедевров. Впервые эскизы и живопись вместе с теоретическими разработками автора выставлены единым комплексом. Уникальным экспонатом вернисажа является отреставрированная картина «Пилярі», представленная для осмотра впервые за почти 90 лет.

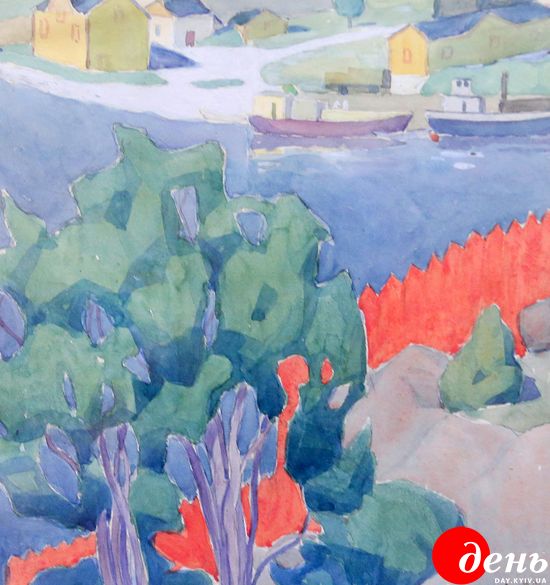

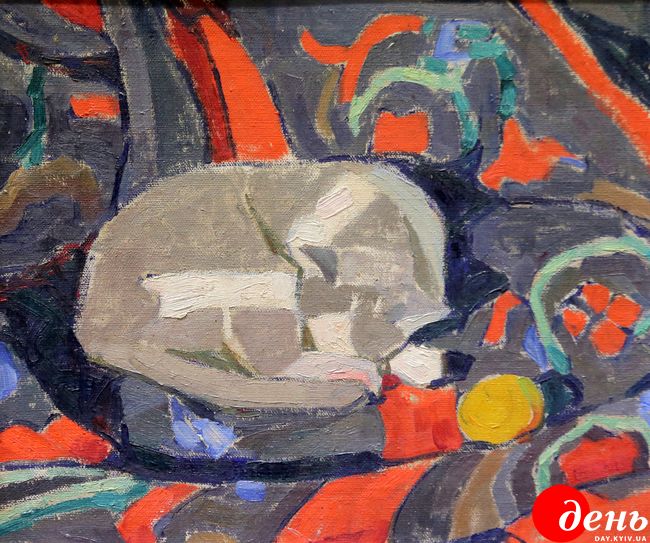

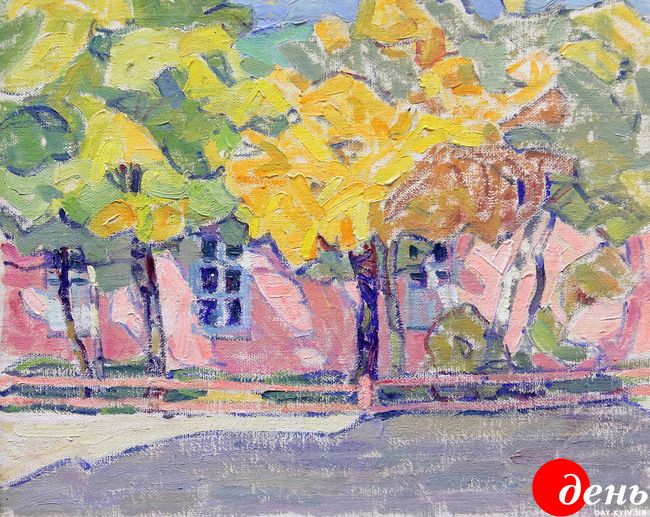

Экспозиция развернулась в четырех залах второго этажа NAMU и охватывает все периоды творчества мастера. Есть несколько интересных кураторских ходов. Так, Елена Кашуба-Вольвач предлагает авторское прочтение ряда пейзажей художника как особенные «портреты, воплощенные в природе» его любимой жены Ванды. Именно ей мы благодарны за сохранение творческого наследия Александра Богомазова, в частности в годы войны.

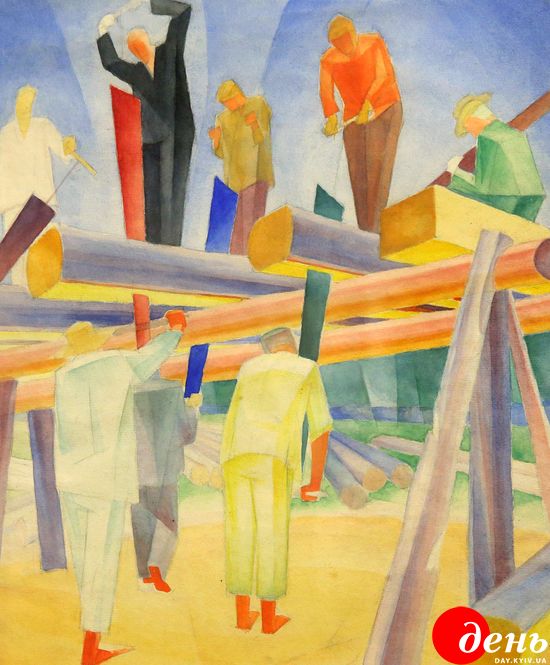

Последний зал выставки уникален, это своего рода выставка в выставке. В конце 1920-х Александр Константинович задумал цикл картин, посвященных труду. Сложилось так, что ему художник посвятил последние годы жизни. Публике хорошо известно полотно «Правка пил» (1927), которое неизменно находится в постоянной экспозиции музея. А вот «Пилярі» (1927—1930), которые побывали на Венецианской биеннале в 1931 году, объездили с выставками полмира, пережили «заключение» в Спецфонде и несколько лет кропотливой реставрации, вызывают незаурядный интерес. Третью картину «Накат колоди» художник не успел написать из-за преждевременной смерти. Но именно благодаря многочисленным эскизам, которые также представлены в экспозиции, мы можем представить замысел мастера. Более того, подход к проекту как к творческой лаборатории позволил с помощью современных технических средств представить, какой могла бы быть картина, если бы Богомазов воплотил ее на полотне.

Выставка будет длиться до 30 июня.

ДОВІДКА «Дня»

Александр Константинович Богомазов (1880—1930 гг.) — живописец и график, теоретик искусства авангарда. Учился в Киеве и Москве. В 1914-ом вместе с Александрой Экстер основал группу «Кольцо», которая объединила молодых украинских авангардистов.

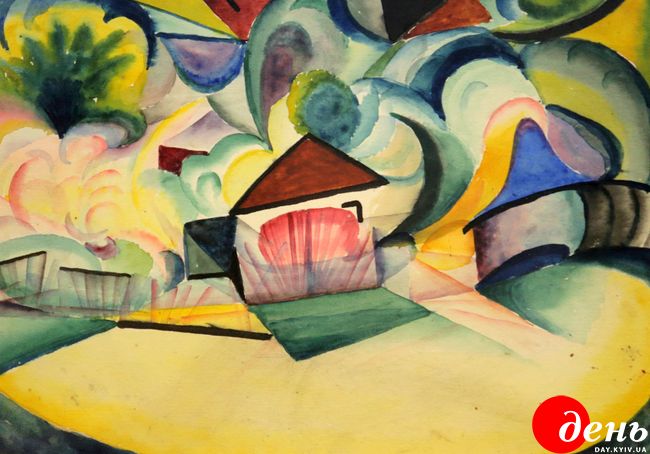

В 1914 г. Александр Константинович написал трактат «Живопись и Элементы», в котором рассмотрел взаимодействие Объекта, Художника, Картины и Зрителя, а также теоретически обосновал поиски художественного авангарда.

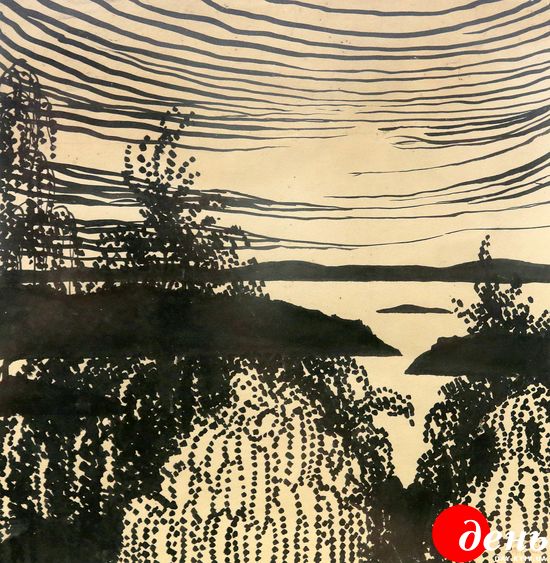

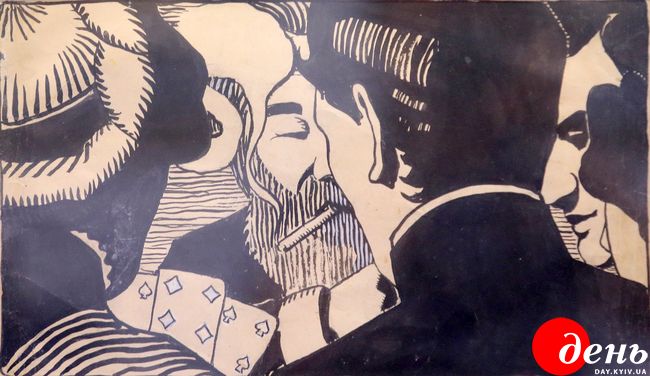

Богомазов прошел в своем творчестве несколько творческих периодов. Самые известные — кубофутуризм (1913—1917) и спектрализм(1920—1930).

Художник стал одним из основателей Украинской Академии искусств в 1917 г. и одним из первых ее профессоров. В 1922—1930 годах — профессор Киевского художественного института (ныне Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). Его музой была жена, художница Ванда Монастырская, которая была верна мужу и после его смерти, вызванной чахоткой — болезнью нищих...

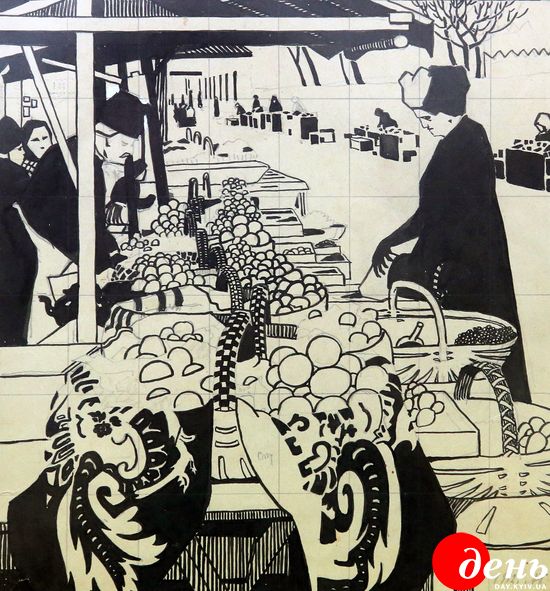

Необходимость отстаивать право на собственный жизненный выбор побуждала А. Богомазова к постоянному внутреннему диалогу с окружающим миром; он проявился в литературно-философских эссе, которые остались в дневниках художника. Его автопортреты также относятся к этому жанру; некоторые из них тяготеют к передаче острой психологической характеристики модели в важнейшие моменты жизни. Такие автопортерты-характеристики создавались под воздействием определенного психологического состояния, потому и технику исполнения — рисунки тушью и кистью или карандашом — художник выбирал, учитывая временной фактор, стремясь быстро зафиксировать свои эмоции.

Дар обостренного восприятия внутренних и внешних перипетий жизни, что часто выливается в ощущение одиночества и душевный надрыв, наделяет автопортреты Александра Константиновича особой исповедальностью. Это становится для художника единственной возможностью примириться с не всегда благосклонной к нему средой. «Искусство — безукоризненный Ритм. Художник — его чуткий резонатор», — говорил Богомазов.

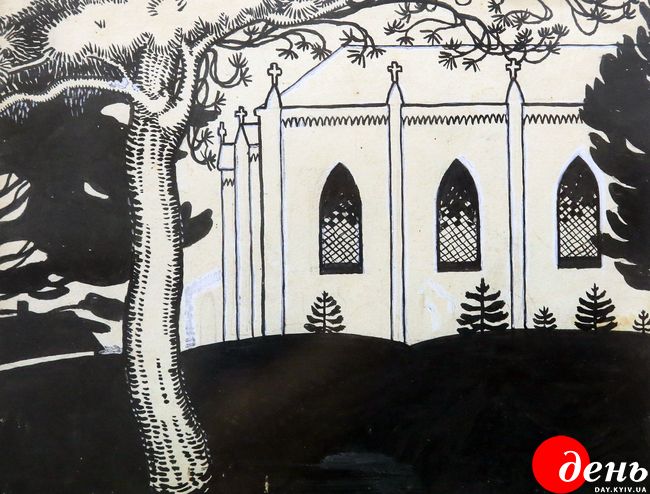

Умер Александр Константинович в 50 лет. Похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище. Практически сразу после смерти имя художника и его творческое наследие было вычеркнуто советскими цензорами... Только в середине 1960-х, во время «оттепели», наработки мастера были заново открыты группой молодых киевских искусствоведов (Д. Горбачев, Л. Череватенко и пр.) для широкой общественности, получив заслуженное признание как на родине, так и за рубежом.